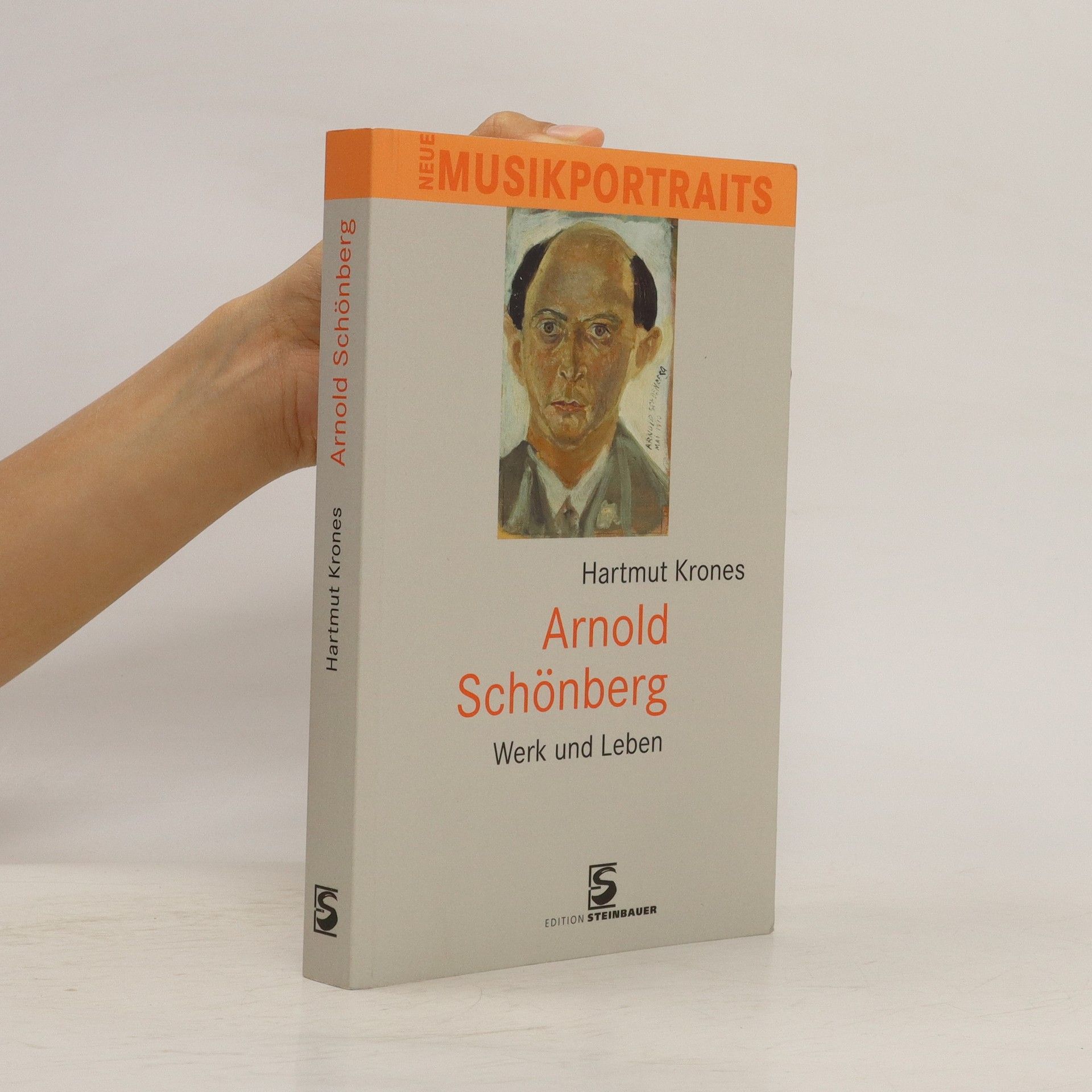

Hartmut Krones präsentiert den ersten Band der Reihe „Neue Musikportraits“. Als Leiter des „Wissenschaftszentrums Arnold Schönberg“ und des Projektes „Arnold Schönberg. Schriften (Kritische Gesamtausgabe)“ zielt Krones mit seiner umfassenden Studie darauf ab, die anhaltenden Missverständnisse über das Werk Arnold Schönbergs zu korrigieren. Er widerlegt den Begriff „2. Wiener Schule“ und belegt Schönbergs starken Bezug zur Wiener Musiktradition bis ins Barock. Krones nutzt zahlreiche erstmals veröffentlichte Zitate aus Schönbergs Schriften, um zu zeigen, dass seiner Musik oft ein außermusikalisches Programm zugrunde lag. Dies stellt die Vorstellung von „autonomer Musik“ in Frage, während die von Krones durchgeführten Werkanalysen tief in die Geheimnisse von Schönbergs Musik eindringen. Er deckt versteckte Widmungen durch spezifische Töne auf und erklärt die pessimistische Stimmung des Streichquartetts Nr. 2, op. 10. Die Liaison von Schönbergs Frau Mathilde mit dem Maler Richard Gerstl, der nach ihrer Rückkehr zu Schönberg Selbstmord beging, führte im 4. Satz zu neuen musikalischen Mitteln, die es Schönberg ermöglichten, sowohl persönliche Probleme zu bewältigen als auch kompositorisches Neuland zu betreten.

Hartmut Krones Bücher

Am 14. Juni 1913 gründeten Österreichs kreative Musiker, die zuvor nur als „Komponisten-Kurie“ der Urheberrechtsgesellschaft AKM agiert hatten, in einer ersten Versammlung eine Standesvertretung. Diese sollte neben gesellschaftlichen Kontakten vor allem kämpferische Aktionen zur Durchsetzung der Anliegen des „Komponistenstandes“ initiieren. 1916 umbenannt in „Österreichischer Komponistenbund“, war die Vereinigung besonders in der Zwischenkriegszeit und nach dem Zweiten Weltkrieg aktiv, um zeitgenössische österreichische Werke in Rundfunk, Opern- und Konzerthäusern sowie bei Festspielen zu fördern. Angesichts des zunehmenden Zugriffs globalisierter Medien auf urheberrechtlich geschützte Werke hat sich die Notwendigkeit ergeben, das Recht der Komponistinnen und Komponisten auf ihr geistiges Eigentum zu verteidigen und langfristig zu schützen. Dies erfordert einen internationalen Schulterschluss der Komponistenverbände und Urheberrechtsgesellschaften. Der vorliegende Band dokumentiert die wechselnden Kämpfe der österreichischen Komponistenschaft in den letzten hundert Jahren und stellt somit eine bedeutende Ergänzung zur werk- und institutionenbezogenen Musikgeschichte unseres Landes dar.

Einen besonders wichtigen Schlussel fur das Verstandnis der Musik des 20. Jahrhunderts stellen die vielfaltigen Raum- und Zeit-Konzepte dar, die nicht zuletzt im Zusammenhang mit den zahlreichen Auseinandersetzungen mit den Gattungen der Buhnen- und Filmmusik zu sehen sind. Dabei ging und geht es einerseits um die Einbeziehung des Raumes (insbesondere auch des Buhnenraumes) in den musikalischen Ablauf sowie in die musikalischen Strukturen selbst, um das Einkomponieren und Einbedenken von Raum und Zeit in elektroakustischen sowie in medial aufbereiteten Kompositionen (wozu auch die Filmmusik zahlt), um die Moglichkeiten einer optischen Umsetzung von Musik bzw. einer musikalischen Semantisierung von optischen Ereignissen sowie schliesslich um die immer wieder neuen Zeitkonzeptionen in der Musik der letzten Jahrzehnte. Der vorliegende 3. Band der Reihe vereinigt nun jene Referate, die sich in den WIEN-MODERN-Symposien der Jahre 1989-2000 der so vielfaltigen Thematik "Buhne, Film, Raum und Zeit in der Musik des 20. Jahrhunderts" angenommen haben.

Wie viele andere Komponisten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts wurde auch Jean Sibelius von dem Glanz angezogen, der - insbesondere auf musikalischem Gebiet - von der damaligen k. k. Metropole Wien ausging und ganz Europa überstrahlte. Nicht zuletzt war es das Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde, die Vorgängeranstalt der heutigen Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, das auf die Musik studierende Jugend der Welt eine geradezu magische Faszination ausübte. Und so nimmt es nicht wunder, daß es auch Jean Sibelius nach Wien zog, wenngleich er hier dann nicht „offiziell“, sondern nur privat bei Robert Fuchs und Carl Goldmark studierte. Die zahlreichen Anregungen, die er in Wien nicht nur von seinen Lehrern, sondern vor allem auch durch Anton Bruckner und Johannes Brahms bezog, prägten nicht nur die in der Donaumetropole selbst entstandenen Werke, sondern viele weitere Schöpfungen der nächsten Jahre. Der Band, eine Dokumentation des April 2002 als gemeinsame Veranstaltung des Instituts für Musikalische Stilforschung der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, der Wiener Konzerthausgesellschaft und der Finnischen Botschaft in Wien stattgefundenen Sibelius-Symposions, gibt einen Überblick über das Kapitel „Sibelius und Wien“, das dann bald durch prominente Aufführungen sowie schließlich durch einige private Kontakte interessante Bereicherungen erfuhr.