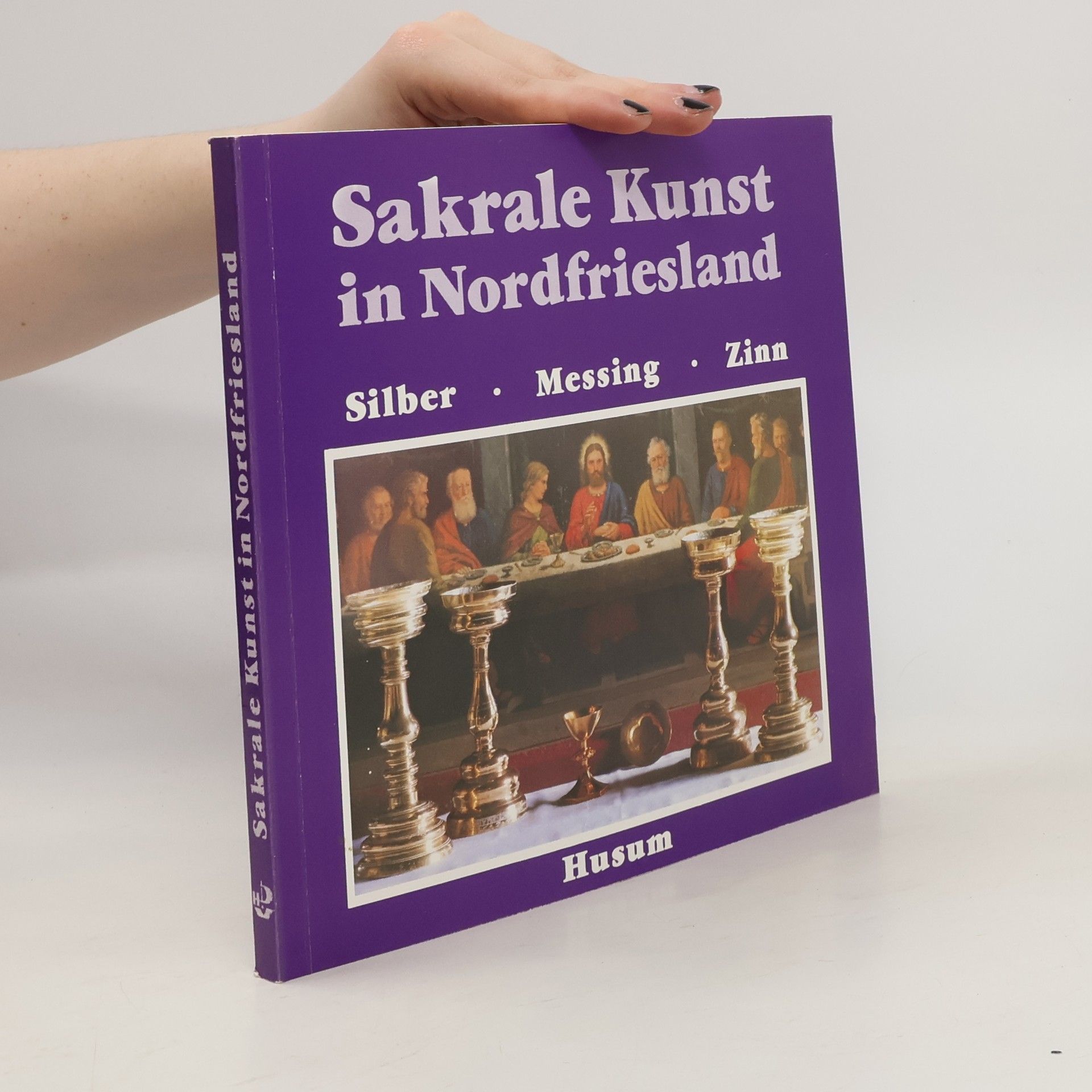

Sakrale Kunst in Nordfriesland

Silber-, Messing- und Zinnarbeiten

Der Band „Sakrale Kunst in Nordfriesland“ behandelt künstlerische Metallarbeiten, insbesondere aus Silber, Messing und Zinn, die sowohl liturgischen Zwecken als auch zur Ausschmückung von Kirchen dienen. In Nordfriesland sind solche Objekte in großer Zahl anzutreffen und stammen überwiegend aus dem einheimischen Kunsthandwerk. Sie reflektieren nicht nur ihre sakrale Bedeutung, sondern auch die handwerkliche Meisterschaft und die nordfriesische Kulturgeschichte, wie die häufig vorhandenen Stifterinschriften zeigen. Für Betrachter eröffnet sich eine Faszination für die Materialien und eine Vielzahl von kirchen- und sozialgeschichtlichen Verknüpfungen, die bis vor die Reformation zurückreichen. Die wissenschaftliche Erfassung dieser Kunstdenkmäler in Schleswig-Holstein begann im letzten Jahrhundert unter dem ersten Provinzialkonservator Richard Haupt und wurde seit den dreißiger Jahren für Nordfriesland in erweiterter Form dokumentiert. Diese Arbeit zielt darauf ab, die oft schwer zugängliche Fachliteratur über nordfriesische Kunst- und Kulturgeschichte zu ergänzen und einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, da diese Literatur bislang wenige Abbildungen bietet.