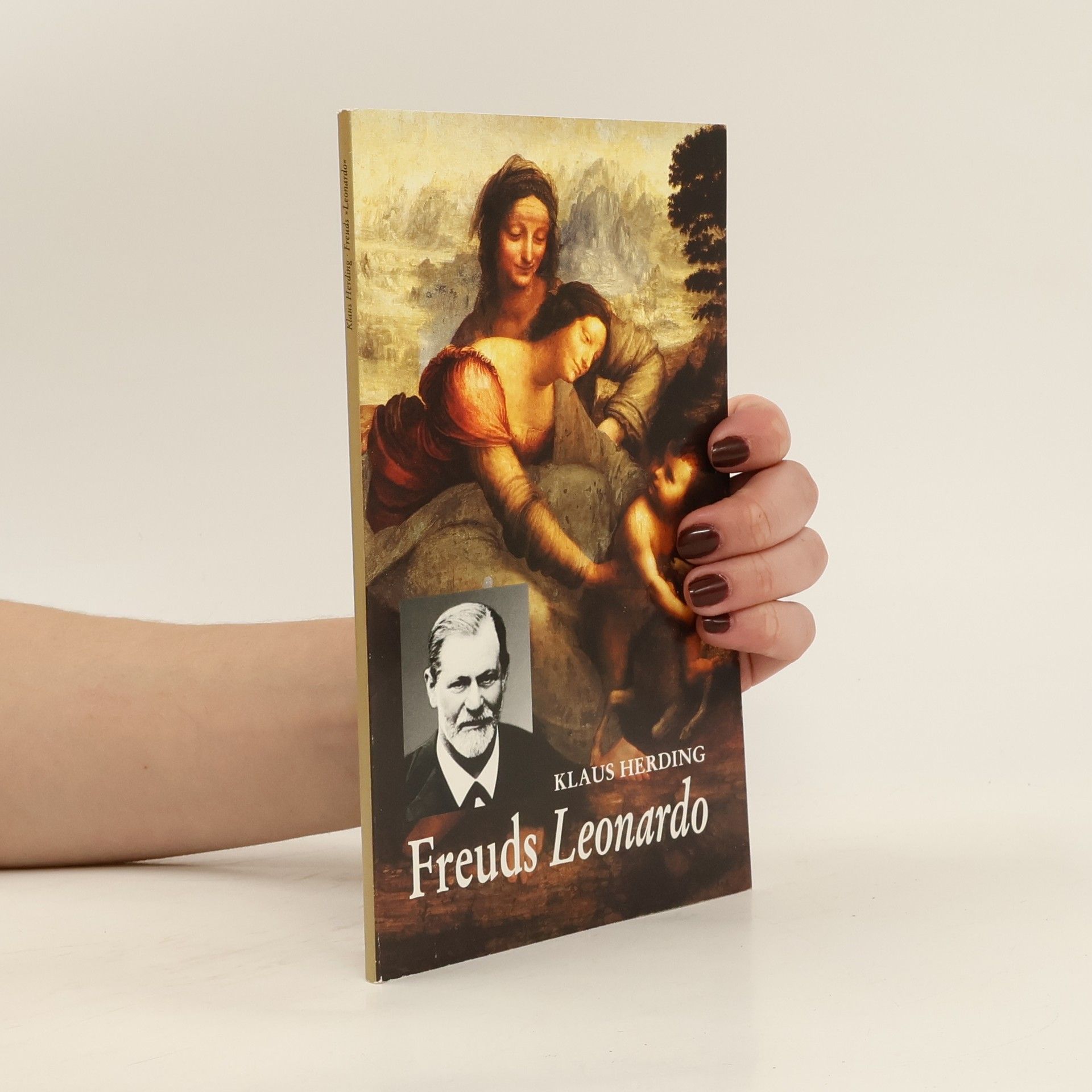

Klaus Herding Bücher

27. Dezember 1939 – 26. August 2018

German

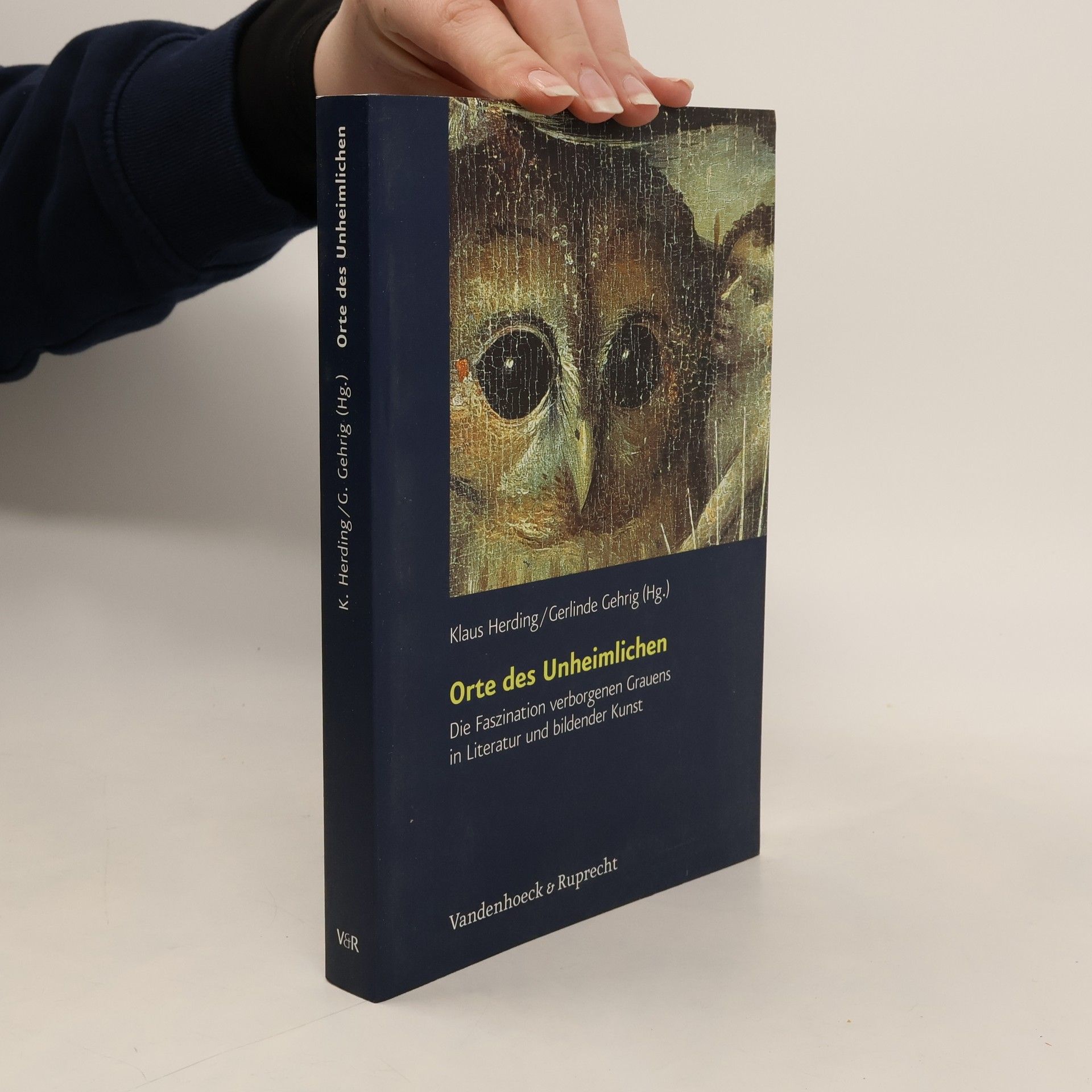

Schriften des Sigmund-Freud-Instituts. Reihe 2 - 2: Orte des Unheimlichen

Die Faszination verborgenen Grauens in Literatur und bildender Kunst

- 300 Seiten

- 11 Lesestunden

Book by

Landschaft

- 127 Seiten

- 5 Lesestunden