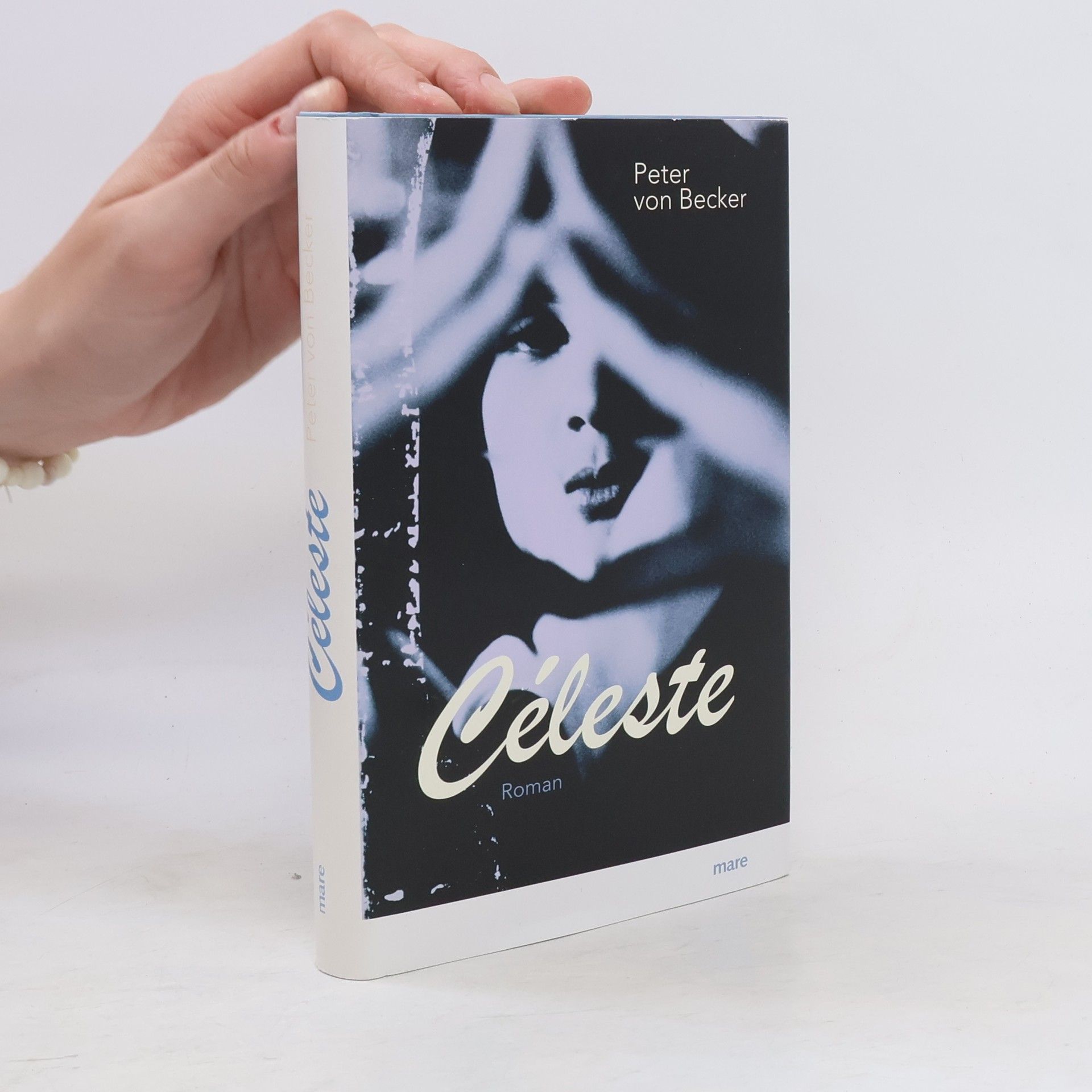

Es sind die Nachwehen des 20. Jahrhunderts und die Vorzeichen einer neuen Zeitenwende: 2013 ist das Jahr der rätselhaften Entführung des menschenscheuen Erfolgsschriftstellers Jonas Hecker auf einer Insel im Süden Italiens, es ist der letzte Sommer der aus Korsika stammenden Jahrhundertkünstlerin Céleste und das Schicksalsjahr für die Berliner Fotografin Marie Bach und ihren Freund, den Philosophen Julius Seelenberg. Im Zentrum des Romans, der fünf Geschichten spannungsvoll verknüpft und von Europa bis nach Japan reicht, steht die 99-jährige Céleste Salvatori: eine Königin der Kunstszene, die während des Zweiten Weltkriegs in der französischen Résistance kämpfte und deren Leben ein tödliches Geheimnis birgt. Auf dem Weg zum bestürzenden, brillant erdachten Finale, geht es um die Vieldeutigkeit der Wahrnehmung, um Blendung und Verirrung – in der Kunst, im Leben und in der Liebe.

Peter von Becker Bücher

Von der „Geburt der Regie“ bis zu den „Helden der Moderne“ - eine kurze Geschichte des Theaters und seines Jahrhunderts, verfasst von einem der besten Kenner des deutschen und internationalen Theaters. Peter von Beckers Buch „Jahrhundert des Theaters“ beleuchtet nicht nur das, was auf den Bühnen inszeniert wurde und was das Theater als Gesamtkunstwerk zu einer genuinen Kunst des Jahrhunderts machte; dargestellt wird auch die Wechselwirkung mit der Geschichte der vergangenen hundert Jahre. Ein Materialienbuch mit Abbildungen und zahlreichen Gesprächen mit Regisseuren, Schauspielern und Kritikern wie Walter Asmus, Frank Castorf, Jürgen Flimm, Andrea Jonasson, Hellmuth Karasek, Thomas Langhoff, Will Quadflieg, Marcel Reich-Ranicki, Henning Rischbieter, Günther Rühle, George Tabori, Klaus Völker und gert Voss.

Theater 1985

- 184 Seiten

- 7 Lesestunden

Theater 1979

Jahrbuch der Zeitschrift

Theaterstücke I

- 321 Seiten

- 12 Lesestunden

Die kopflose Medusa

- 100 Seiten

- 4 Lesestunden

Rare Book

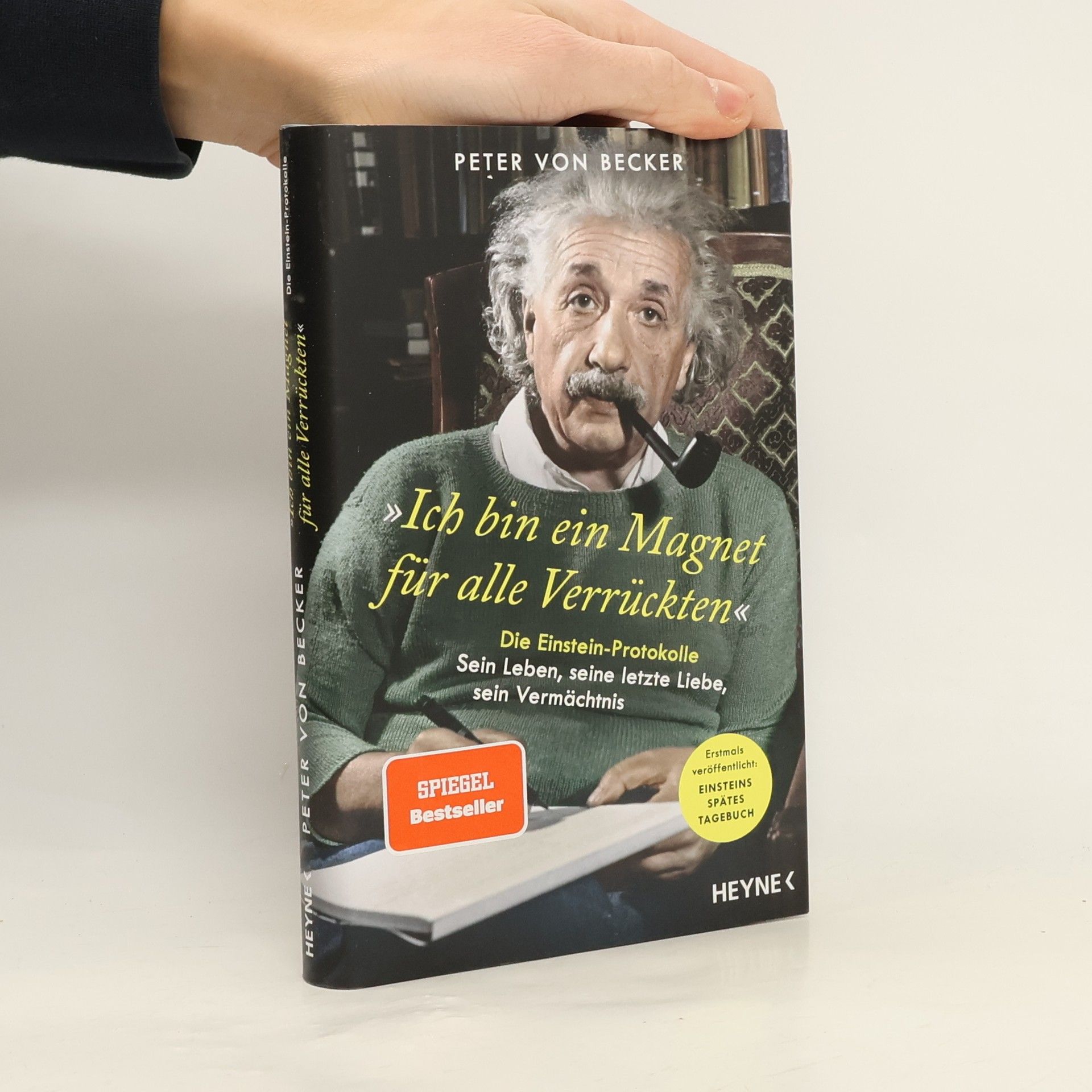

»Ich bin ein Magnet für alle Verrückten«

Die Einstein-Protokolle – Sein Leben, seine letzte Liebe, sein Vermächtnis

- 256 Seiten

- 9 Lesestunden

Albert Einsteins letzte Gedanken zu Wissenschaft, Politik und Liebe – das intime Zeugnis eines Jahrhundertgenies Es ist ein lange verborgener Schatz: Albert Einsteins Freundin Johanna Fantova protokollierte, was ihr Einstein in seinen letzten Lebensjahren Tag für Tag spontan anvertraute. Seine hier erstmals im Wortlaut veröffentlichten Gedanken zu Wissenschaft, Politik und Liebe ergeben das einzigartige Vermächtnis des Jahrhundertgenies. Bis wenige Tage vor seinem Tod im Frühjahr 1955 spricht Einstein voller Witz und Weisheit. Daraus entsteht ein Zeitpanorama von berührender Aktualität. Amerikas innere Zerrissenheit, der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern, Aufrüstung und neue Kriegsgefahren zwischen Ost und West und die Rolle der Deutschen im langen Schatten der NS-Vergangenheit: Bei all diesen Themen trifft Einsteins Hellsicht immer wieder auch ins Herz unserer Gegenwart. Dazu erzählt Peter von Becker die erstaunliche Geschichte von Einsteins später Liebe, enthüllt die Rätsel um Johanna Fantovas Schicksal und spürt dem Mythos und Nachleben Einsteins bis heute nach. Mit ebenso spannenden wie überraschenden Entdeckungen. Ausstattung: mit Fotos