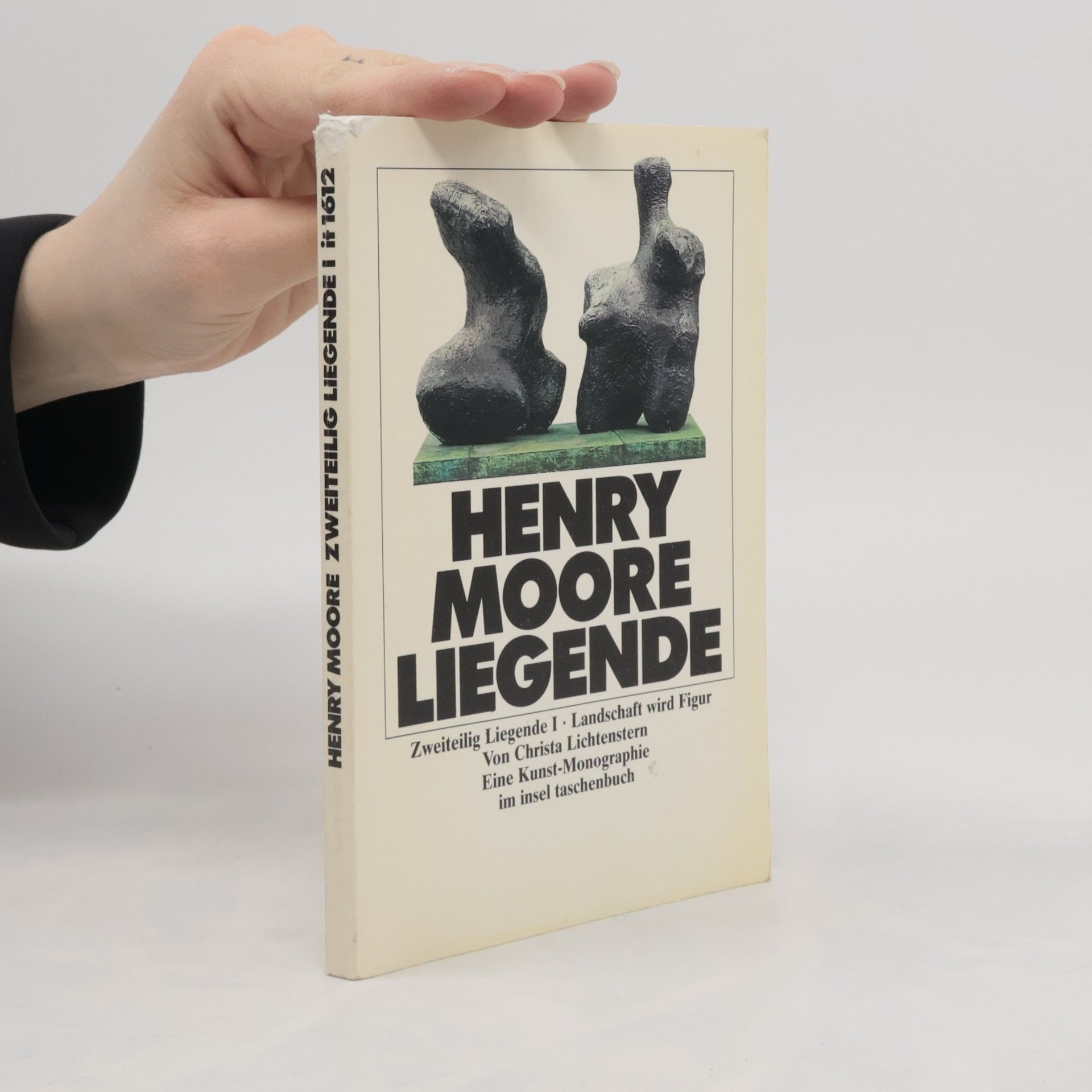

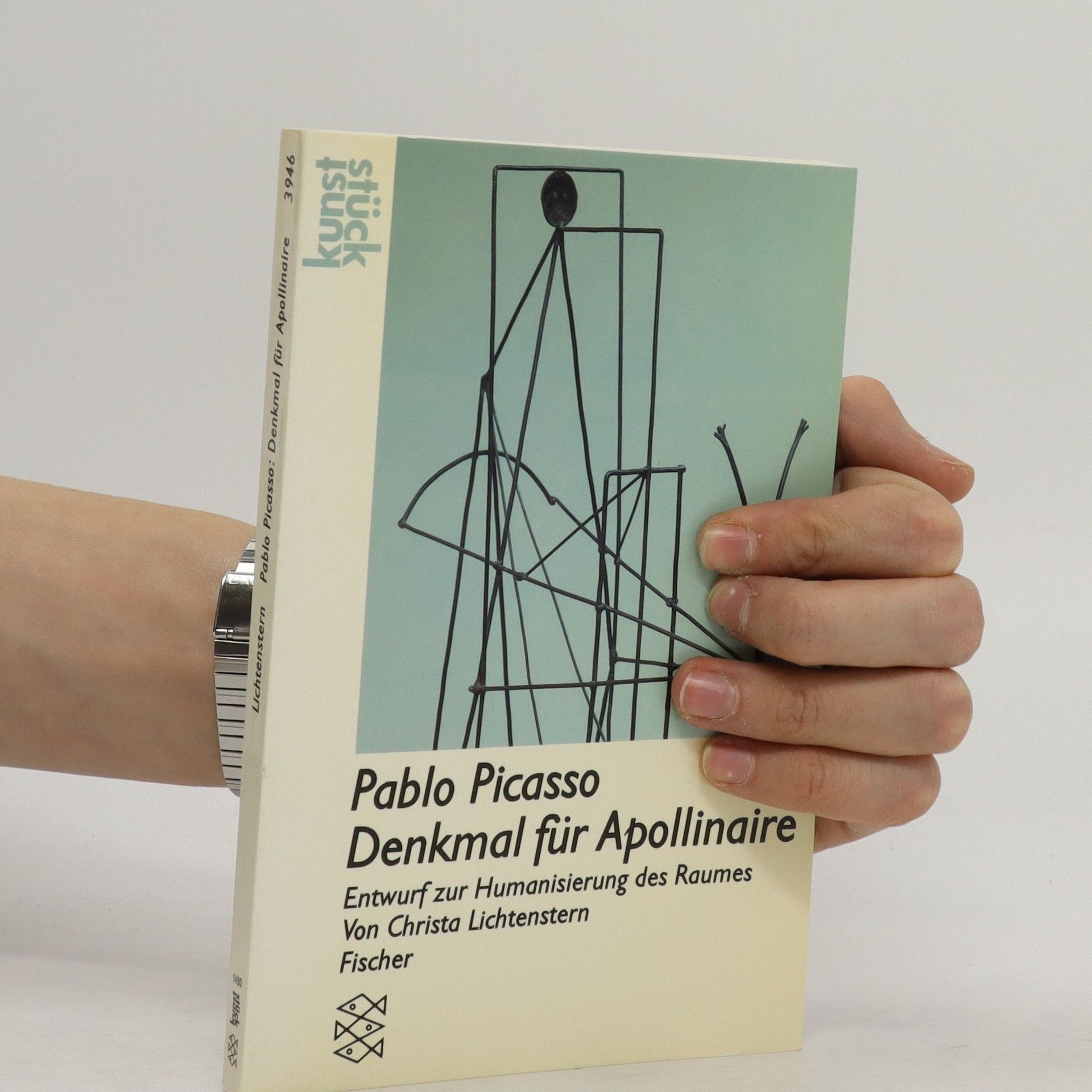

Goethe betrachtet sich als "Plastiker" im Sinne der Gestaltung und Formung, was seine vielfältigen Aktivitäten als Denkmalsentwerfer und Dichter widerspiegelt. Diese Studie beleuchtet erstmals umfassend sein Engagement für die Plastik und enthüllt seine ungeschriebene Skulpturästhetik. Zentrale Themen sind die sinnlichen Kunstgesetze, die Verbindung von Sprache und Plastik sowie Konzepte wie Rhythmus und Metamorphose. Zudem wird aufgezeigt, wie Goethes Ideen moderne Bildhauer wie Beuys und Moore beeinflusst haben und welche Bedeutung Selbstbildung und Weltverantwortung für ihn hatten.

Christa Lichtenstern Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

1. Januar 1943

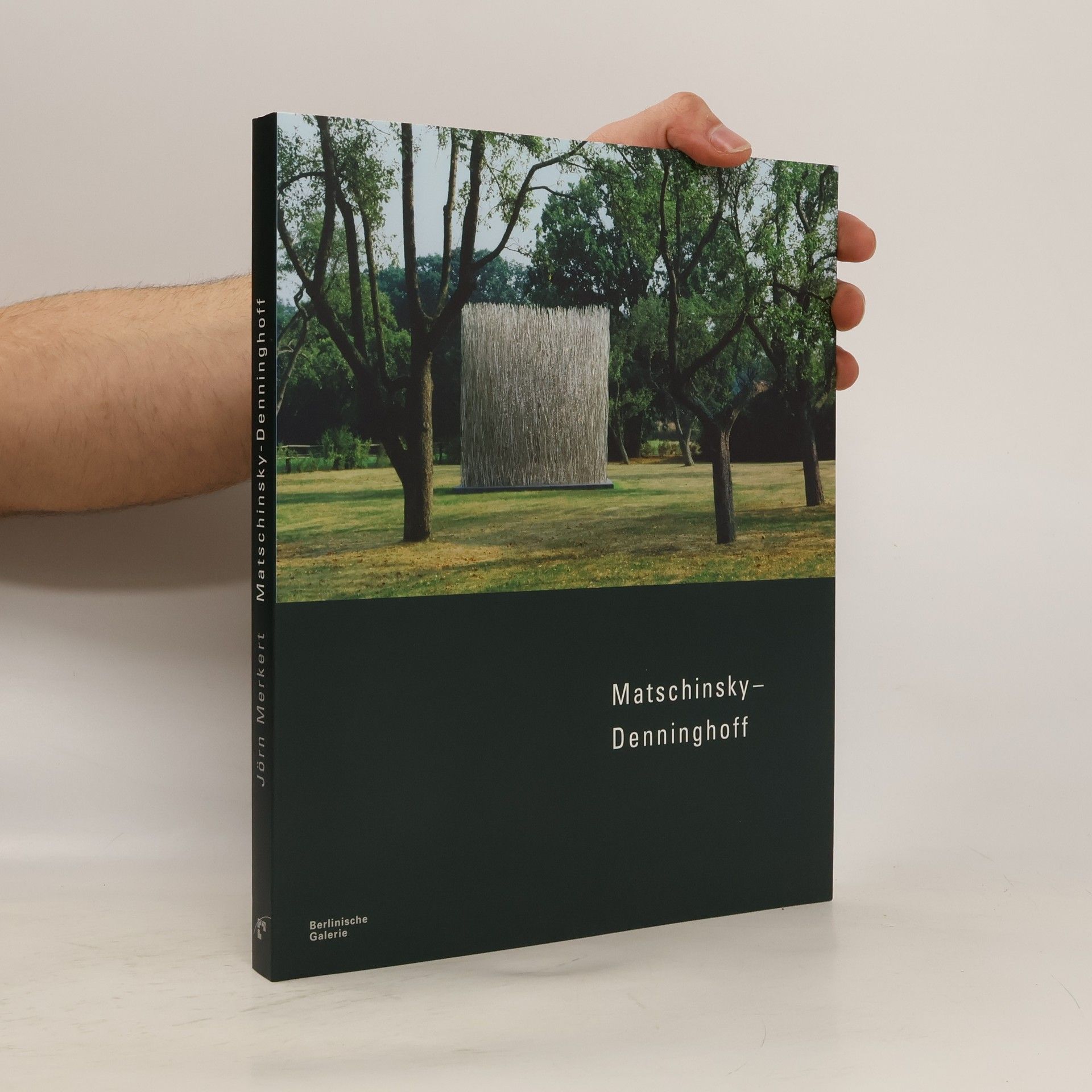

Brigitte und Martin Matschinsky-Denninghoff

Werke aus fünf Jahrzehnten in der Sammlung der Berlinischen Galerie

- 244 Seiten

- 9 Lesestunden