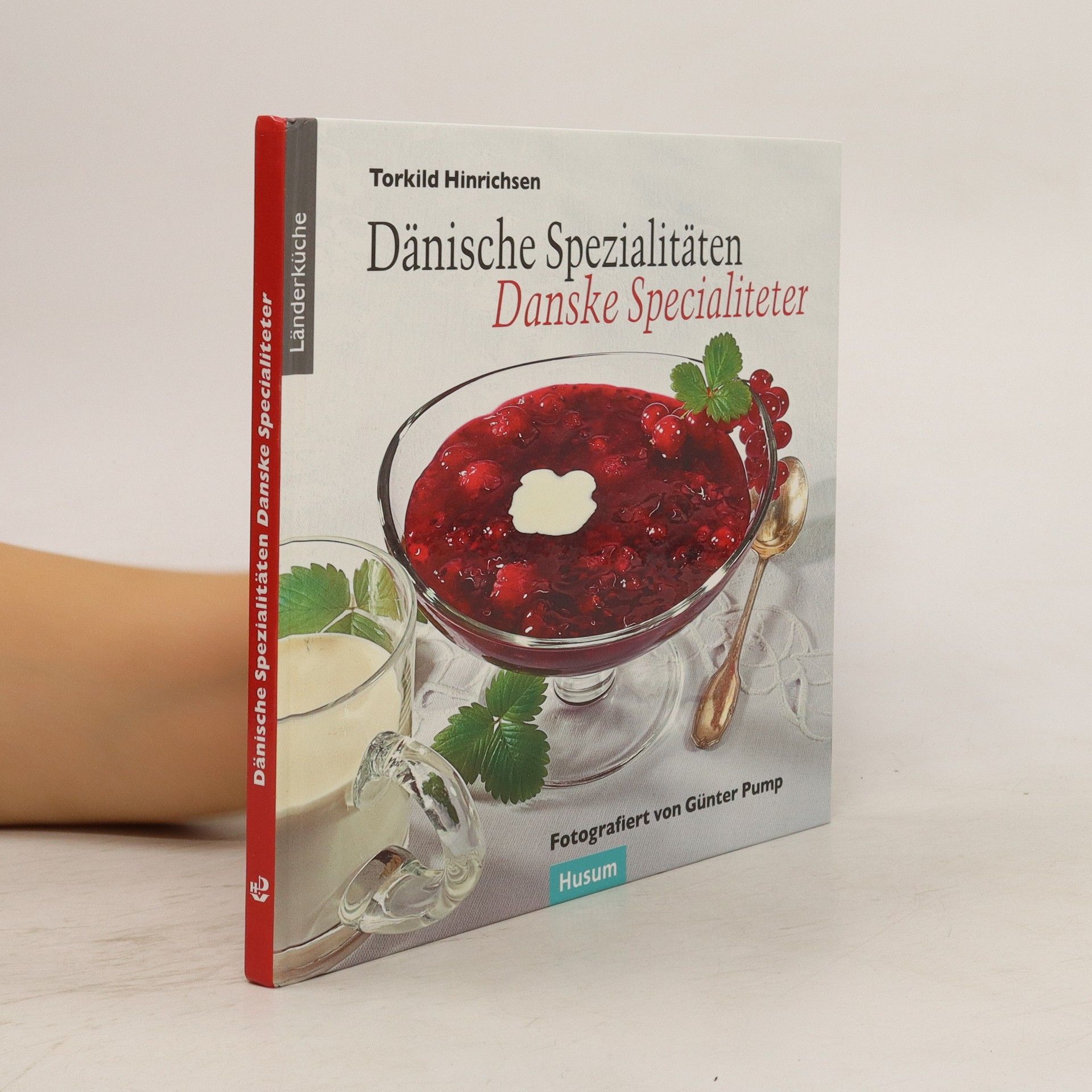

Früchte, Zucker, Milch, Sahne und Eier sind die Zutaten zu dänischen Desserts. Wie sie entstanden sind und wie sie zubereitet wurden, beschreibt Torkild Hinrichsen in diesem Buch. Eine einzigartige Sammlung familiärer Rezepte, gespickt mit Geschichten und alten Familienfotos, gibt Einblicke in alte dänische Kochtraditionen der vergangenen 200 Jahre. Unter den Rezepten befinden sich sowohl Klassiker als auch außergewöhnliche Erfindungen wie etwa „Dansk Æblekage“ (Dänischer Apfelkuchen), „Eventyr Rand“ (Märchen-Auflauf), „Heksenes Æbelsne“ (Apfelschnee der Hexen) oder „Muldvarpeskud“ (Maulwurfshaufen). Hinrichsen kommentiert die Rezepte und lässt den Leser einen Blick in die Küchen der Vergangenheit werfen. Der Speiseplan war geprägt vom örtlichen Nahrungsmittelangebot. So entstand über Generationen ein Schatz an Rezepten, mit denen aus einfachen Zutaten und mit ausreichend Zeit köstliche Desserts hergestellt werden können, die bis heute den wechselnden Jahreszeiten folgen und damit nicht nur den Festessen im Jahreslauf den krönenden Abschluss geben. Selbst zubereitet, werden diese Desserts auch heute manch einen Gast fragen lassen: „Må jeg bede om opskriften?“ – „Darf ich um das Rezept bitten?“

Torkild Hinrichsen Bücher

Klassische Suppen sind ein wichtiger Beitrag zur dänischen Kulturgeschichte. Dieses Buch bietet viele Möglichkeiten, selbst so zu kochen wie ehemals die dänischen Großmütter und Urgroßmütter. Je nach Gelegenheit zu Alltag oder Fest und jeder Jahreszeit mit guten, „ehrlichen“ Zutaten. Torkild Hinrichsen führt uns zu den Kochtraditionen der letzten 200 Jahre mit passenden Suppengenüssen für jede Jahreszeit und jeden Geldbeutel. Suppen können Vorgericht, Zwischenmahlzeit, Hauptgericht oder sogar Nachtisch sein. Manche genießt man heiß, andere kalt und manche gibt es nur als Kräftigung und Heilmittel. Viele der alten bäuerlichen und bürgerlichen Suppenspeisen sind gewöhnungsbedürftig, dürften aber bald auch für deutsche Leser zur familiären Lieblingsspeise werden. Der Kulturhistoriker Torkild Hinrichsen ist durch seine dänischen Wurzeln eng mit der dänischen Küche und Esskultur verbunden und nutzt zu den vielen familiären Überlieferungen auch die klassischen Kochbücher des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, wie Madam Mangor (1837), Fru Nimb (1888), Fröken Jensen (1901) und weitere. Die Rezepte sind alle von ihm selbst nachgekocht und meist leicht zu verwirklichen.

Weihnachten in seiner vielfältigen Gestalt und mit seinen lieb gewonnenen Familien-Zeremonien ist Thema dieser reichen Sammlung bekannter und unbekannter Facetten und Eigentümlichkeiten des Festes in Norddeutschland. Dabei werden die kulturgeschichtlichen Hintergründe aufgetan, wie es zu Traditionen kommt und wie sie sich entwickelt haben. Was steht hinter dem Weihnachtsbaum, dem Lichterkult und dem weihnachtlichen Schmuck, woher kommt der Adventskranz, was sind die Geheimnisse von Weihnachtsmann und Nikolaus? Warum beschenken wir einander und essen Karpfen, Gans und Ente, Marzipan und Zuckerwerk? Viele angeblich „uralte“ Traditionen und Riten sind erst mit dem Import verschiedenster Produkte von weither entstanden. Natürlich dürfen auch alte Rezepte für Punsch und Kuchen, Anleitungen zum Weihnachtsbasteln und Spielen nicht fehlen. Sie machen den Band zu einer Fundgrube für alle, die „ihr“ Weihnachten in neuem Licht bewusster erleben wollen.

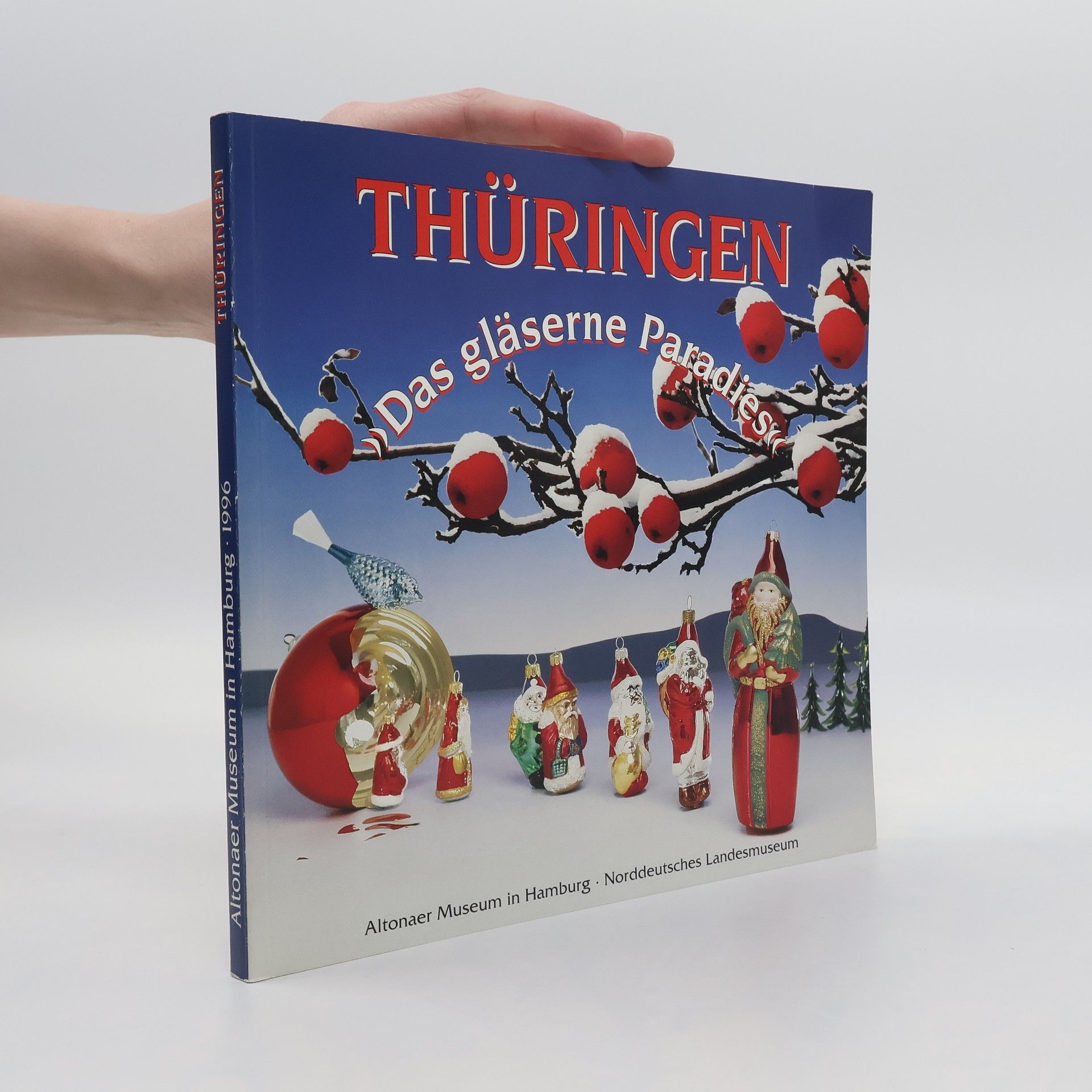

Erstmals liegt eine umfassende Kulturgeschichte des Marzipans in Deutschland mit Ausblicken auf die Nachbarländer vor. Wahrscheinlich arabischer Tradition nachfolgend, wurde Marzipan zunächst in den Mittelmeerländern, dann in Frankreich und Deutschland seit dem ausgehenden Mittelalter bereitet. Handelszentren und die großen Hafenstädte verfügten über entsprechende Handelsverbindungen, um die Rohstoffe Rohrzucker und Mandeln bereitzuhalten. Neben Flachreliefs, die aus Negativformen gewonnen wurden, entstanden außer den heutigen „Broten“ und Glücksschweinen in freier Modellierung Früchte und Figuren aller Art, nicht nur zur Weihnachtssaison, sondern an örtliche und kirchliche Feste gebunden. Der Band fußt auf den Sammlungen des Altonaer Museums und des Weihnachtshauses Husum.

Das Kochbuch stellt typisch dänische Gerichte vor, für den Alltag und für Feste. Den unter dem Namen Flæskesteg bekannten Schweinebraten mit Rotkohl und karamellisierten Kartoffeln, Sømandsbøf (Seemannsbeef) sowie zahlreiche Fischgerichte und Suppen. Auch an Gebäck und Süßspeisen hat die dänische Küche einiges zu bieten: die zu Weihnachten und Silvester beliebten Æbleskiver (Pförtchen in der Pfanne), Julekrans (Weihnachtskranz), Finsk Brød (Finnisches Brot), Rugbrødslagkage (Schwarzbrot-Torte) oder Kongelig Dessert (Königliches Dessert). Jedes Rezept ist mit Erläuterungen zum kulturgeschichtlichen Hintergrund und persönlicher Quellenangabe ausgestattet. Die großzügigen Fotografien von Günter Pump regen dazu an, die dänischen Leckereien einmal selbst zuzubereiten.

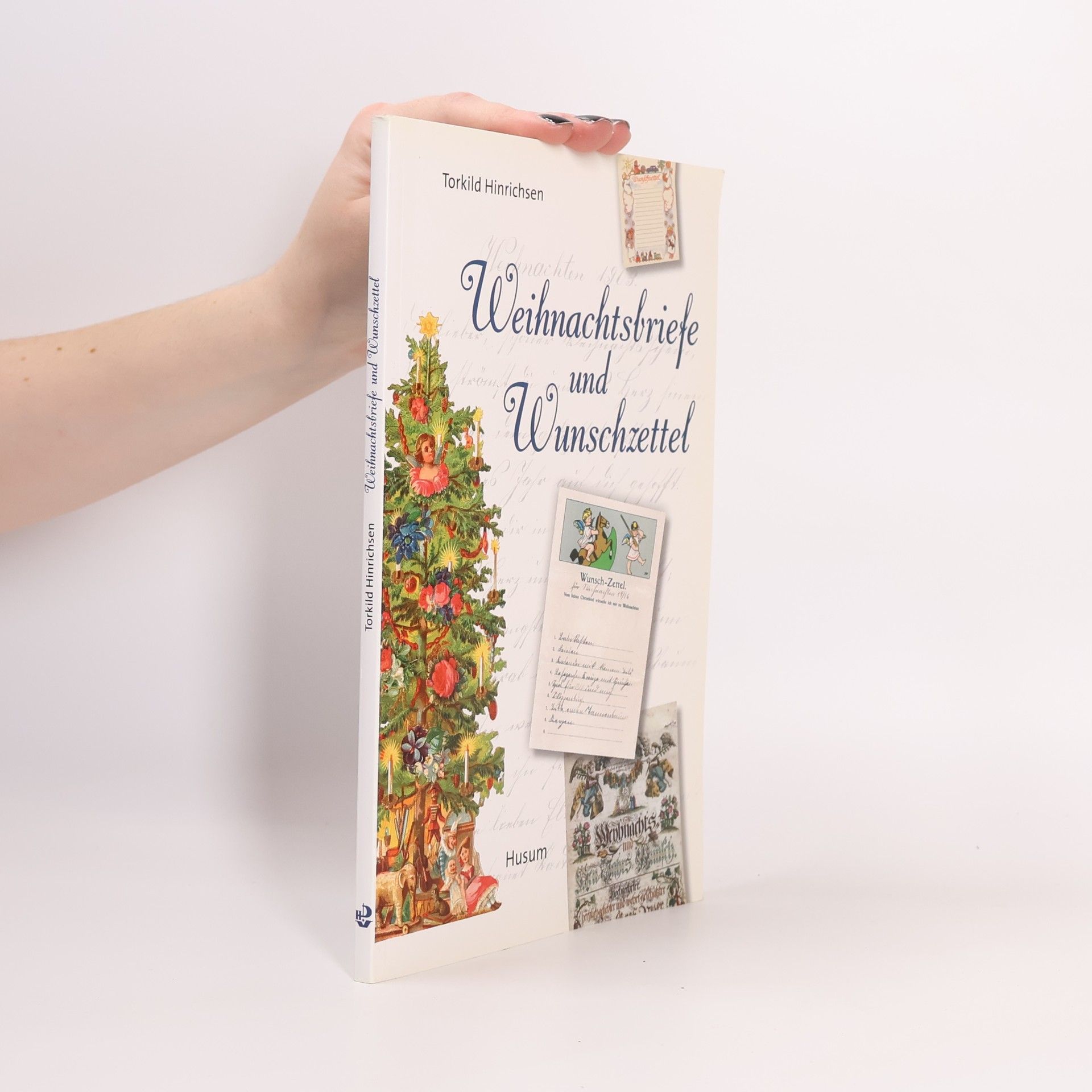

Weihnachtsbriefe und Wunschzettel

Vom 18. Jahrhundert bis heute

Der Band beschreibt erstmals umfassend ein Phänomen der Weihnachtskultur, das vom Barock bis heute spannt. Der heutige kindliche Wunschzettel für die Gabenbringer Christkind oder Weihnachtsmann hat dekorative und künstlerisch hochwertige Vorgänger. Die Anfänge bilden Neujahrs- und Weihnachtswünsche an die Eltern oder Paten. Bald kommt die künstlerische Druckgrafik mit Vorlageblättern auf: Schmuckbriefe zum farbigen Ausschmücken und Ausfüllen pressen die Wünsche an die Eltern in ein enges Korsett. Schon vor 1900 spaltet sich dann die Richtung der Wünsche und deren Gestaltung in Segenswünsche an die Erziehungsberechtigten und die eigenen Spielzeugwünsche, aufgelistet im Wunschzettel an Weihnachtsmann oder Christkind.

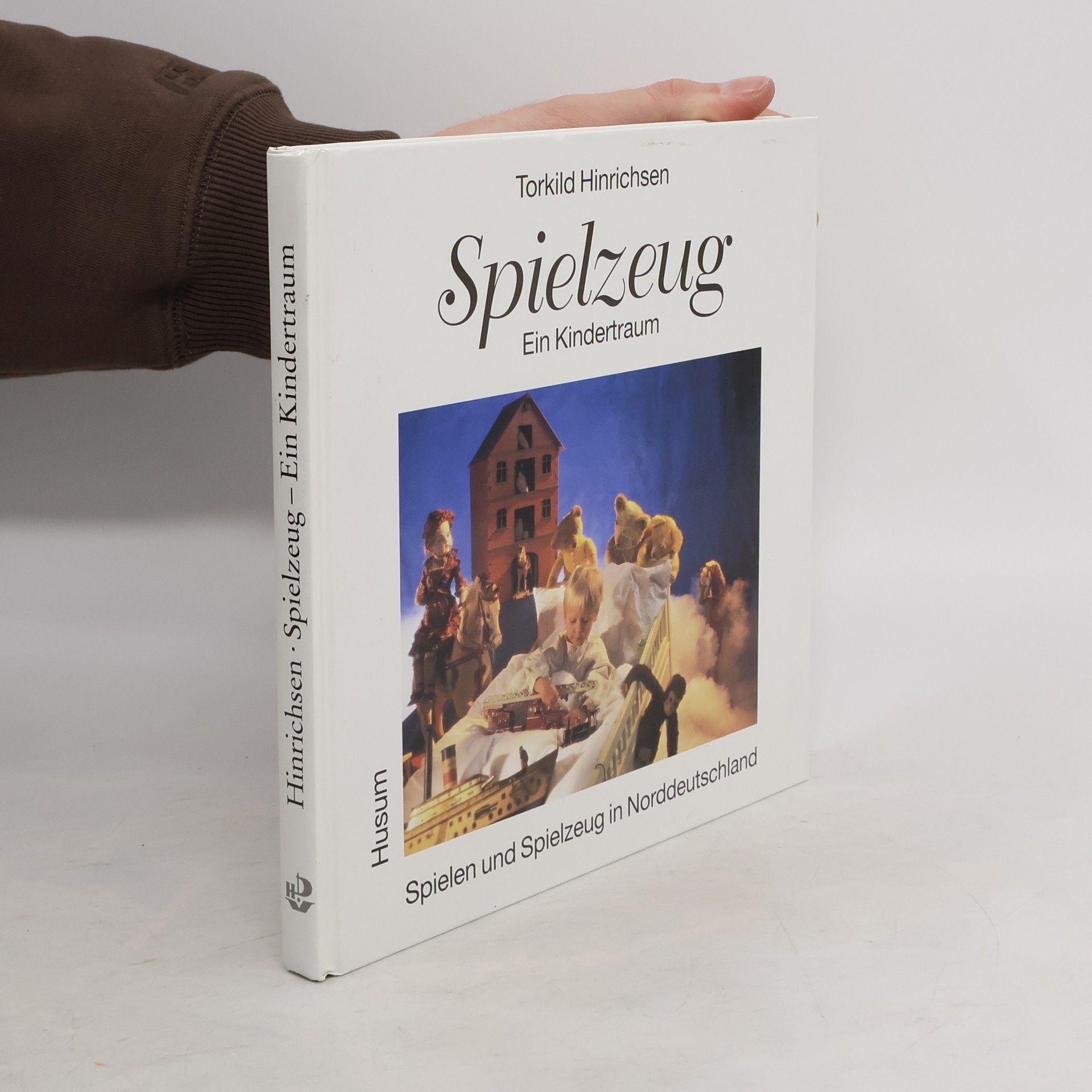

Das Altonaer Museum besitzt eine der größten und bedeutendsten Sammlungen norddeutschen Kinderspielzeugs - von Puppenstuben, -küchen, -läden und -häusern, Spielwarenläden bis hin zu Baukästen und Spielzeugsoldaten und -waffen, um nur einiges zu nennen. Es gestaltet diesen Band für all jene, die die Welt des Spielens fasziniert und die Spaß am Entdecken finden, und gibt damit einen umfassenden Einblick in das Spielzeug vergangener Zeiten sowie Lebens- und Kulturzusammenhänge. Meisterliche Farbfotos mit vielen Detailaufnahmen illustrieren auf ganz besondere Weise diesen Band und geben Hilfestellungen für den Sammler. Eltern und Großeltern, denen vieles aus der Kindheit vertraut ist, werden sich beim Blättern in diesem Band an eigene Kindheitsträume erinnern.