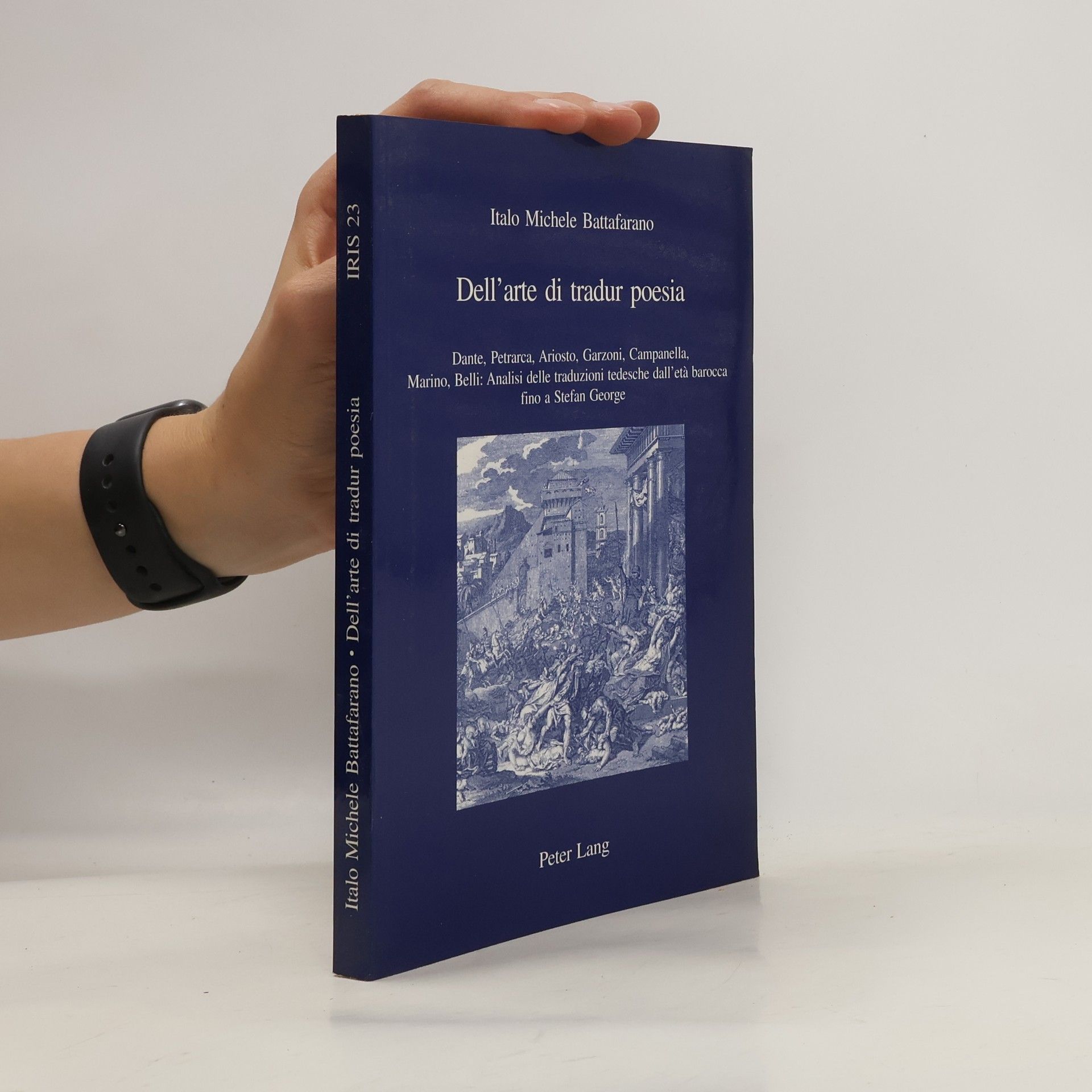

Dell'arte di tradur poesia

- 252 Seiten

- 9 Lesestunden

Oggetto del volume è la formazione della poesia tedesca negli ultimi quattro secoli attraverso l'acquisizione di modelli italiani in traduzione. Immagini e pensieri in versi vengono analizzati in dettaglio nelle traduzioni dei versi di Petrarca e Ariosto ad opera dei primi traduttori dell'età barocca (l'anonimo traduttore della Piazza Universale di Tomaso Garzoni, Messerschmid, Diederich von dem Werder), di Campanella (Andreae), di Marino (Brockes), di Giuseppe Gioachino Belli (Heyse, Zacher, Rock) e di Dante (George), per illustrare la difficoltà di ogni traduzione poetica, intesa come costruzione autonoma, raggiunta con il bilanciamento di metrica, metaforismo e concettualità, al fine di ottenere il risultato più vicino possibile all'originale, ovvero quello che meglio lo riesce a trasmettere in maniera approssimativa. Nel suo insieme il volume è anche una ricerca sulla traduzione quale compito infinito, ovvero come sfida continua, lanciata dall'originale al traduttore-interprete, il quale si deve far poeta nella propria lingua per competere a pari condizioni. A tal fine vengono messi in evidenza soprattutto i meriti dei traduttori tedeschi, lasciando in secondo piano sviste e incertezze, poiché i primi hanno contribuito alla nascita di talune forme poetiche in lingua tedesca.