Frauen ohne Männer? Selbstverwirklichung im Alltag

- 954 Seiten

- 34 Lesestunden

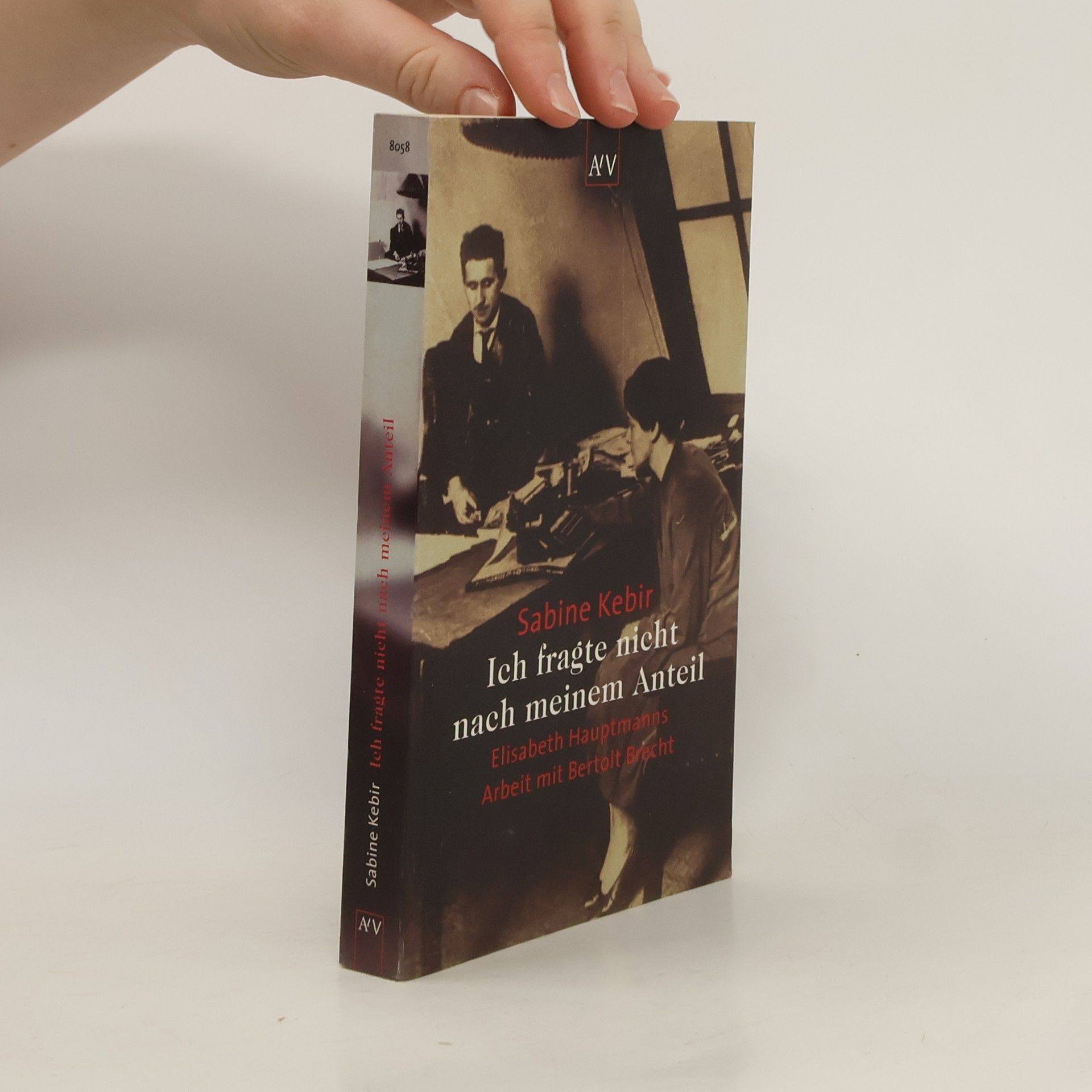

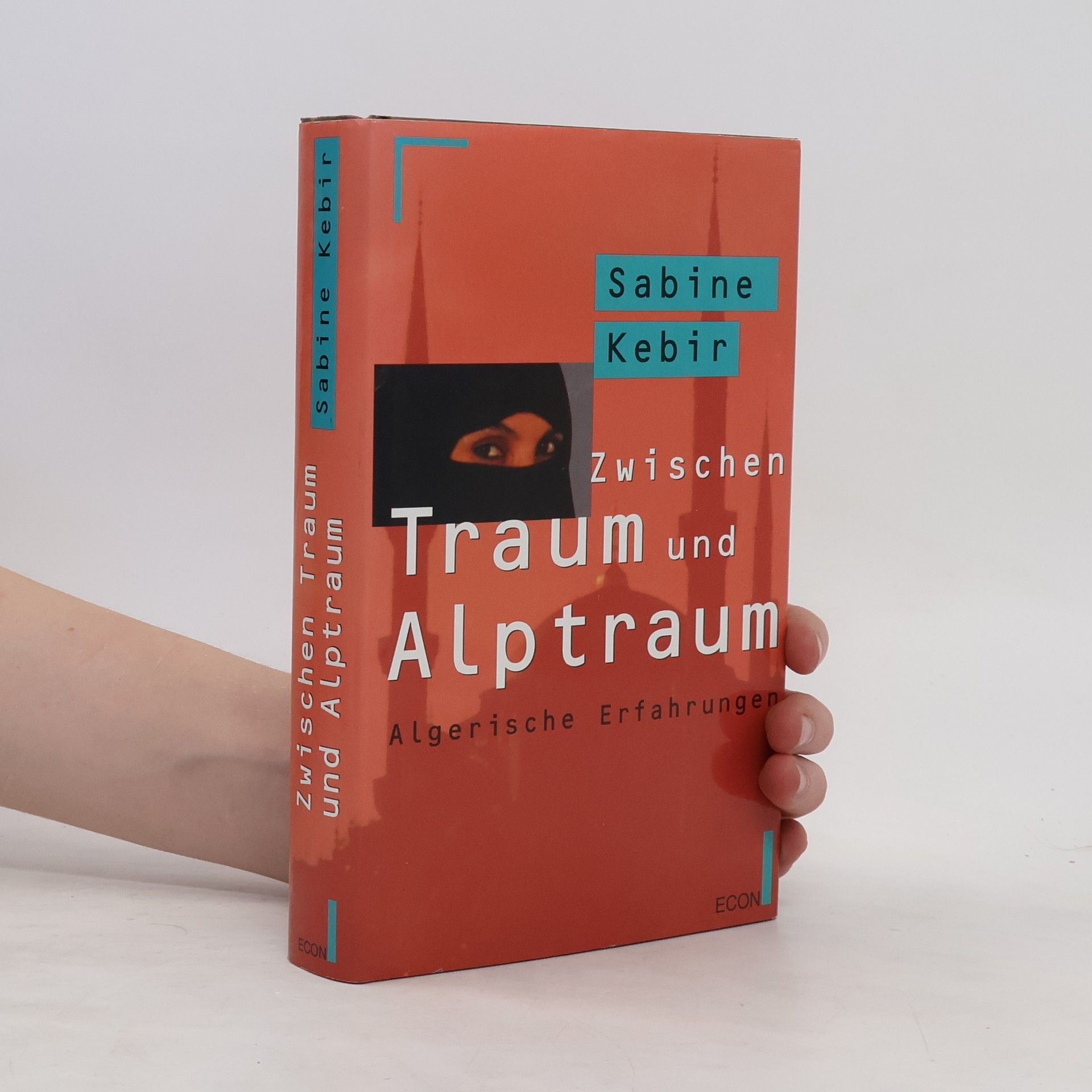

Die literarische Karriere Elfriede Brünings (1910-2014) begann in der turbulenten Zeit der Weimarer Republik. Mit sechzehn Jahren veröffentlichte sie erste Feuilletons, mit achtzehn schrieb sie literarische Reportagen für die größten Berliner Zeitungen. Als sie vierundzwanzig war, erschien ihr erster Roman. Früh setzte sie sich für die Rechte arbeitender Frauen und ihrer Kinder ein. Die drei Romane, die sie in der Zeit des Nationalsozialismus schrieb, widersprachen entschieden dem propagierten Frauenbild: Die Heldinnen kämpften darum, auch als Ehefrauen berufstätig zu sein. Der aktiven Gegnerin des Systems gelang es, diese Romane trotzdem zu publizieren. Sabine Kebir belegt, dass die überzeugte Sozialistin Elfriede Brüning später auch nicht im Gleichklang mit der DDR-Frauenpolitik schrieb. Sie thematisierte vielmehr die Konflikte, die diese Frauenpolitik hervorbrachte. Entgegen verbreiteter Klischees erfuhr sie deshalb keine besondere Förderung als Frauenautorin in der DDR. Auf literarische Preise wartete sie bis in die achtziger Jahre. Ihre zum großen Teil aus den neuen Schichten sich qualifizierender Frauen stammenden Leserinnen und einige sensible Verlagslektorinnen haben sie dennoch vierzig Jahre lang zum Publikumsliebling gekürt: Elfriede Brüning verkaufte in der DDR mehr als eineinhalb Millionen Bücher.