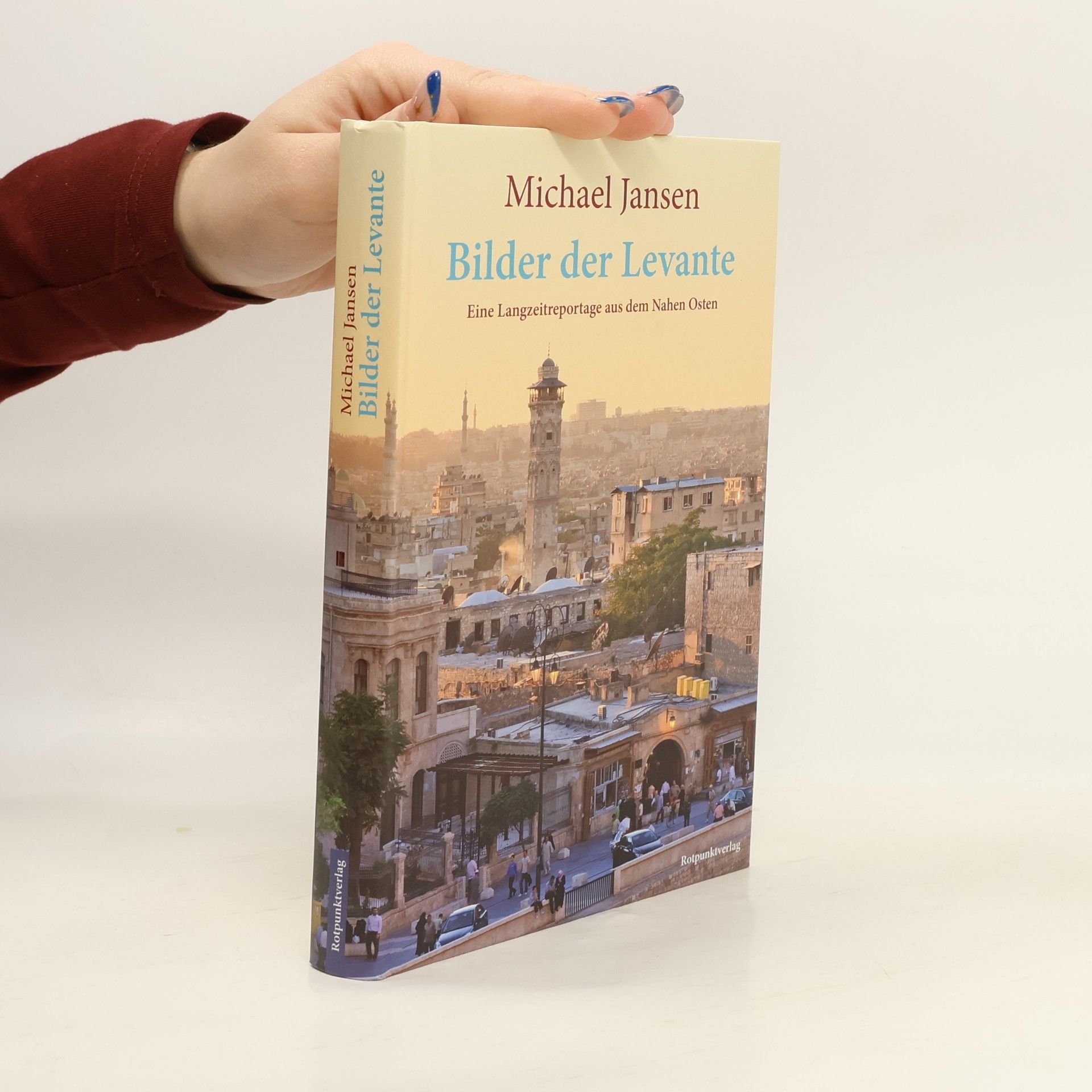

Bilder der Levante

Eine Langzeitreportage aus dem Nahen Osten

»Bilder der Levante« ist ein Porträt des Nahen Ostens in Momentaufnahmen, in Begegnungen und Geschichten. Schauplätze sind Beirut, Jerusalem, Gaza, Kairo, Damaskus, Aleppo, Bagdad, Orte, die die Journalistin Michael Jansen seit 1961 immer wieder besucht. Beim Lesen verdichtet sich ihre Erzählung; sie legt Verbindungen und historische Hintergründe offen, und gerade die persönliche Dimension entwickelt in ihr einen unglaublichen Sog. Das Buch beginnt mit Szenen aus Kairo 2011 während des Arabischen Frühlings. Und auf nur fünf Seiten, mit großer Lust geschrieben, bekommt der Leser eine Tiefenbohrung in die ägyptische Geschichte präsentiert, die über die sechziger Jahre bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht und einen wachgerüttelt und neugierig geworden zurücklässt. Das Buch ist gleichermaßen eine Autobiografie vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts wie eine Langzeitreportage über eben diesen Konflikt und all seine Auswüchse im turbulenten 20. und frühen 21.Jahrhundert. Erklärungen gibt Michael Jansen zwischen den Zeilen. Die Art, wie sie die Leserin, den Leser an ihren Beobachtungen teilnehmen lässt, vermittelt Erfahrung und ein tiefes Verständnis für die arabische Welt.