Dominik Grafs preisgekrönter Film Die geliebten Schwestern (2014) setzt sich der komplexen Ideengeschichte um 1800 aus: Anhand der Beziehungen zwischen Friedrich Schiller und den Schwestern Charlotte von Lengefeld und Caroline von Beulwitz behandeln die Beiträge dieses Bands die medialen und historischen Aspekte einer kulturellen Umbruchsphase, in der sich das auf Autonomie und Selbstverwirklichung gerichtete Individuum neu zu begreifen lernt. Der Band richtet sich an ein breiteres, auch filmisch interessiertes Publikum. Der Regisseur Dominik Graf wurde für diesen Film 2015 für den Oscar nominiert und hat für den Band auch das seither unveröffentlichte Originaldrehbuch zum Abdruck zur Verfügung gestellt.

Markus May Bücher

Mit Antoine Gallands erster Übersetzung der Märchen von ‚Tausendundeiner Nacht‘ in eine europäische Sprache (1704–1707) beginnt eine beispiellose und bis in die Gegenwart anhaltende Rezeption in Literatur, Philosophie, bildender Kunst und Musik, die das europäische Orientbild in entscheidender Weise mit geprägt hat. Der kulturhistorischen Breite der Rezeption in ihren unterschiedlichen medialen Ausformungen gehen die Beiträge des Bandes nach. Das Spektrum reicht dabei von der frühen Rezeption, etwa im Märchen der Aufklärung, über die thematischen und motivischen Transformationen in der einem oftmals realitätsdeformierenden Orientalismus huldigenden Literatur des 19. Jahrhunderts bis zu Rekursionen in Kinderliteratur, in Filmen und Serien sowie in Computerspielen.

Dominik Grafs „Die geliebten Schwestern“ (2014) ist ein preisgekröntes filmisches Meisterwerk, das sich intensiv mit der deutschen Kultur und Gesellschaft um 1800 auseinandersetzt. Der Film untersucht das komplexe Beziehungsgeflecht zwischen Friedrich Schiller und den Schwestern Charlotte von Lengefeld und Caroline von Beulwitz. Charlotte heiratete Schiller 1790, trotz der anfänglichen Bedenken ihrer Mutter. Grafs Film verfolgt diese Beziehungen episodisch vom Kennenlernen 1787 bis zu Schillers Tod 1805 in Weimar. Der Regisseur erkundet die Möglichkeiten und Grenzen einer gelebten Utopie im Zeitalter des deutschen Idealismus, einer Phase, in der das moderne Individuum mit Ansprüchen auf Autonomie und Selbstverwirklichung beginnt. In einer Mischung aus Biopic und Filmessay werden die Dynamiken einer Gefühlskultur dargestellt, die sich sowohl an gesellschaftlichen Verhältnissen als auch an persönlichen Widersprüchen reibt, zwischen Hingabe, solidarischer Schwesternschaft und Eifersucht. Der Band enthält neben Grafs Originaldrehbuch sieben wissenschaftliche Beiträge, die die filmische Auseinandersetzung mit Schillers Leben, die Darstellung der Figuren Schiller und Goethe, die medialen und historischen Dimensionen sowie die Beziehung zwischen bildender Kunst und Film analysieren.

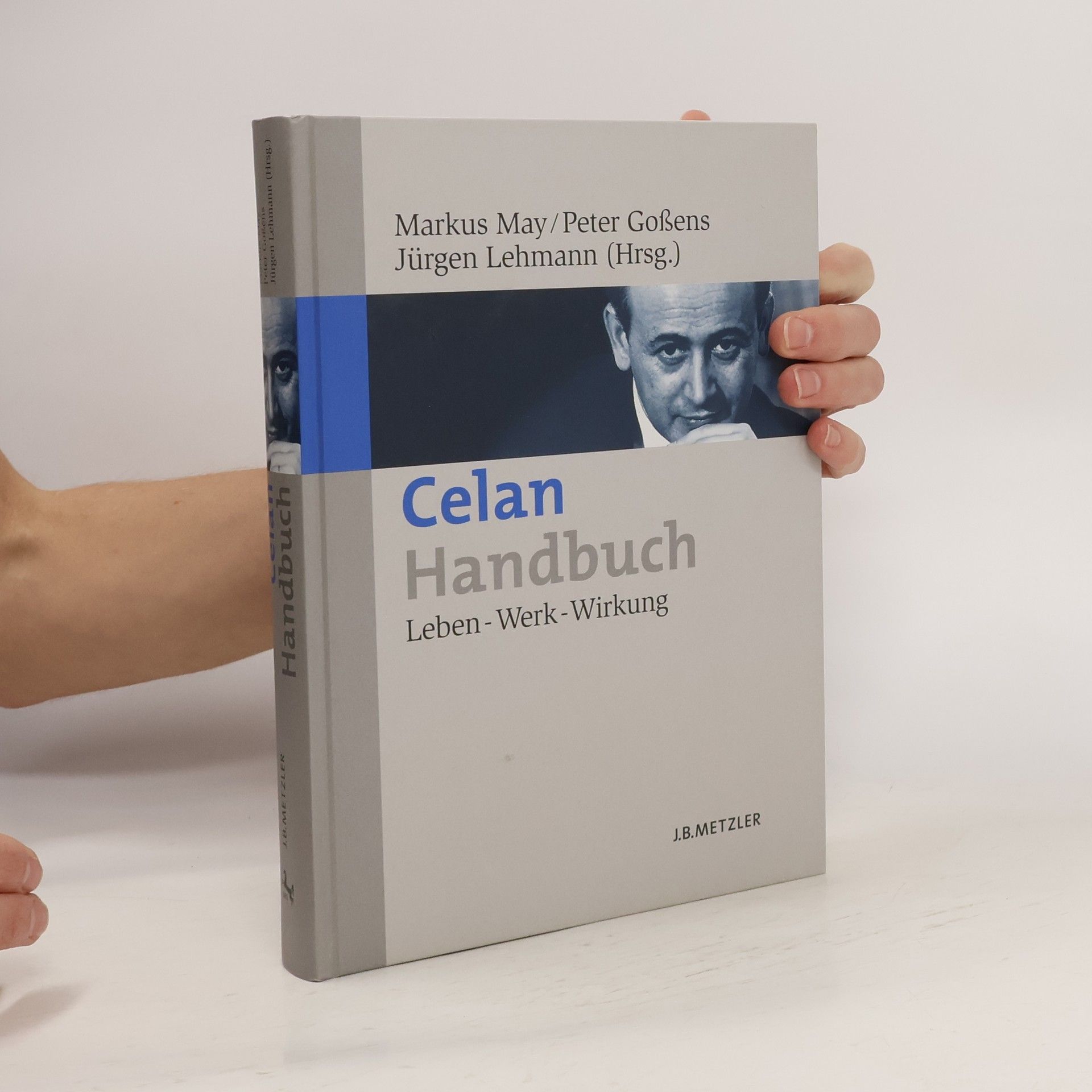

Celan-Handbuch

- 399 Seiten

- 14 Lesestunden

Begegnung mit Paul Celan. Er gilt als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Dichter des 20. Jahrhunderts. Sein Werk, vor allem die „Todesfuge“, ist fester Bestandteil des literarischen Kanons, seine Wirkung auf Kunst, Musik, Theologie und Philosophie allgegenwärtig. Sein Leitmotiv: die Shoah. Das Handbuch schlüsselt Gedichte, Prosa und ÜberSetzungen auf, beleuchtet historische und biografische Hintergründe, Setzt sich mit den Plagiats-Vorwürfen auseinander und führt durch die Celan-Forschung. Eine Annäherung an den Dichter, die bislang fehlte.