Der deutsche Impressionismus

- 255 Seiten

- 9 Lesestunden

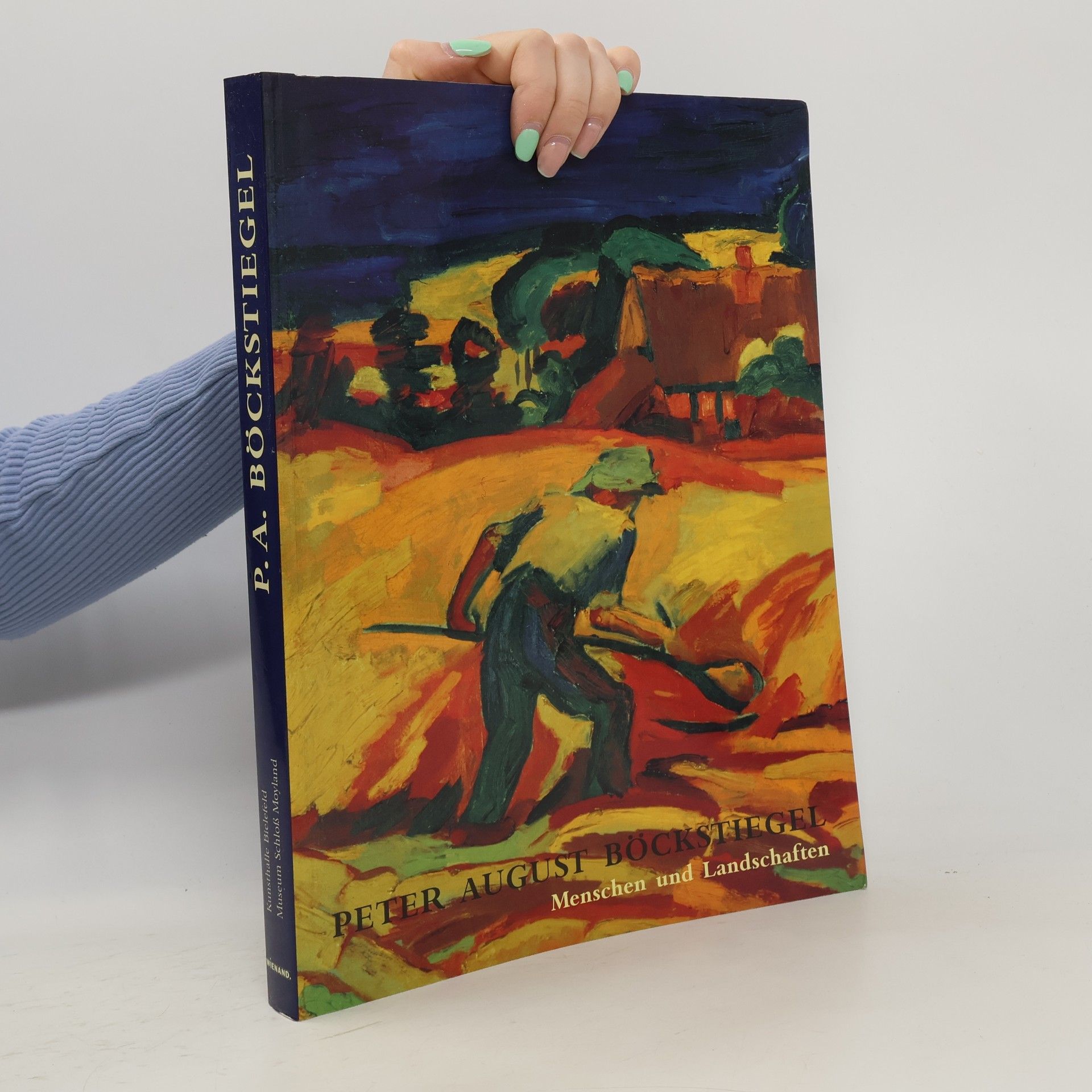

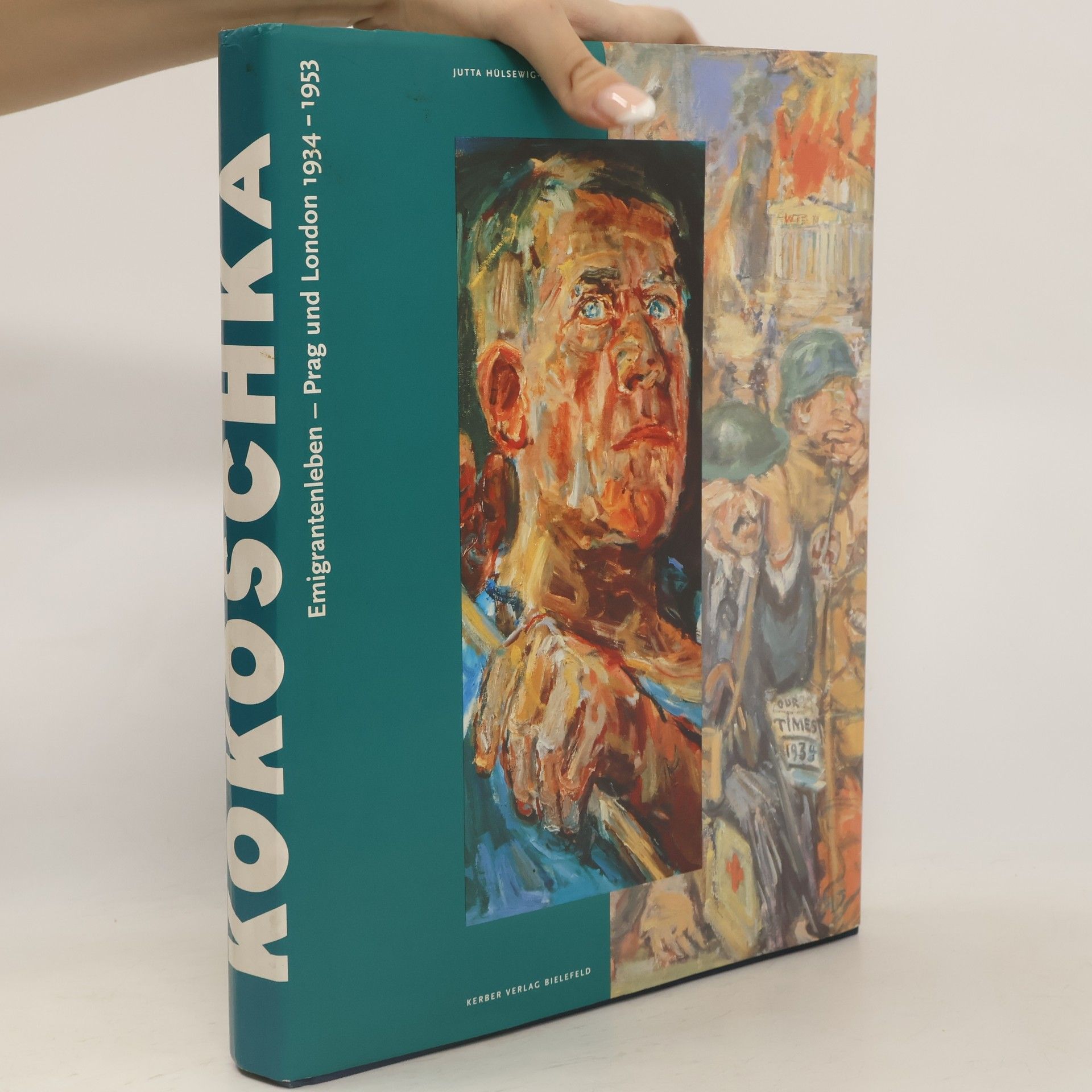

Die künstlerische Revolution der Moderne beginnt in Paris, als Claude Monet ein unerhörtes Bild ausstellt: ›Impression, soleillevant‹. Vielen Künstlern ist der ›Impressionismus‹ alsbald Programm: Anstelle der Naturnachahmung wird das Seherlebnis ins Bild gesetzt. Auch in Deutschland findet die neue Auffassung rasch Anhänger, ob in Berlin, Hamburg, München oder Dresden. Zu den Hauptvertretern des deutschen Impressionismus um 1890 zählen Max Liebermann, Max Slevogt und Lovis Corinth. Ihre Themen sind Interieurs, Garten- und Landschaftsansichten, das Meer, die Stadt und arbeitende Menschen. Dies ist seit langen Jahren der erste Überblicksband, der ein wunderbares Bild dieser Epoche vermittelt. Zahlreiche Fotos und ausführliche Künstlerbiografien bringen die Zeit um 1900 anschaulich nahe. Ausstellung DER DEUTSCHE IMPRESSIONISMUS Kunsthalle Bielefeld, 22. November 2009 bis 28. Februar 2010 Mit 150 Abbildungen und zahlreichen historischen Fotografien Ausführliche Künstlerbiografien