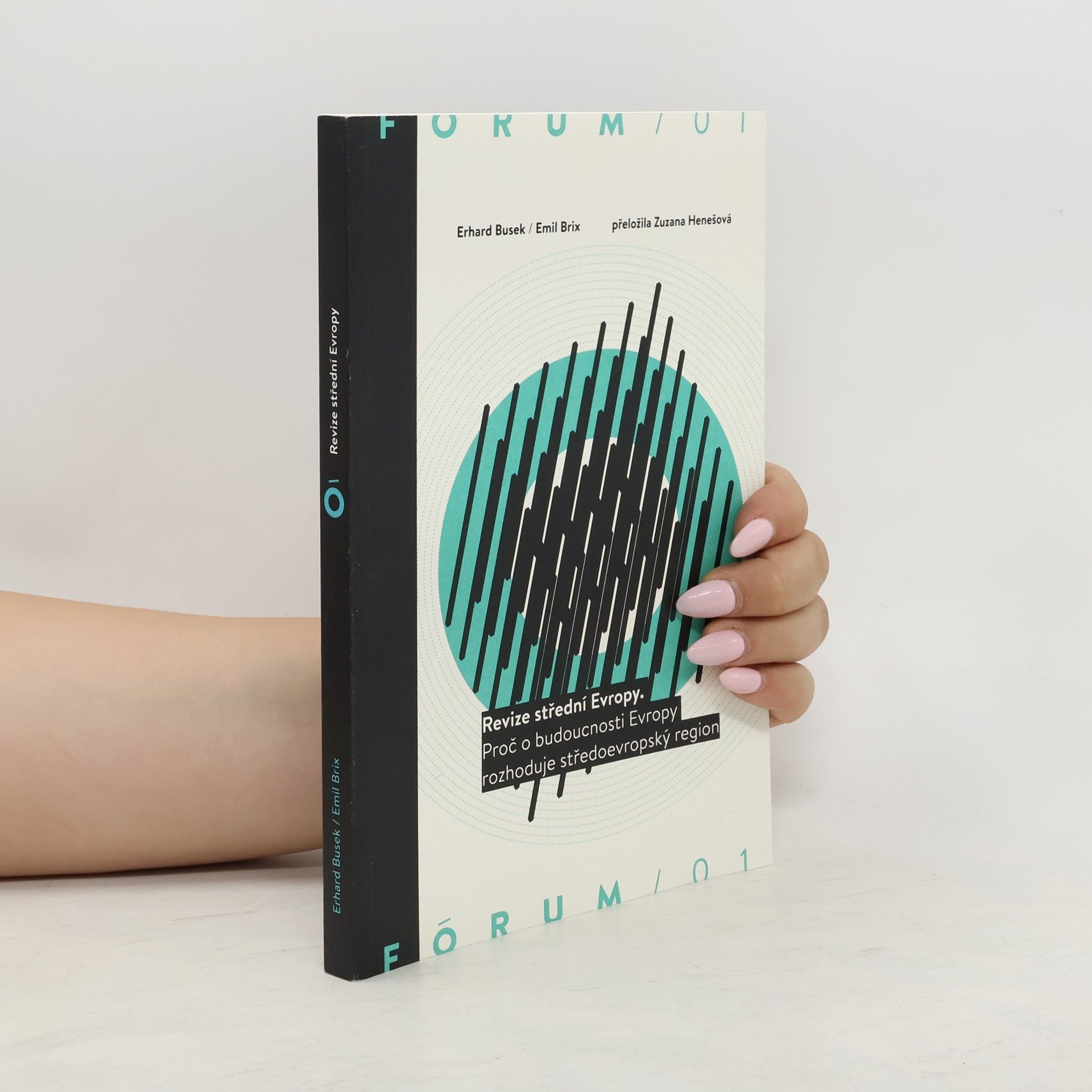

Revize střední Evropy: Proč o budoucnosti Evropy rozhoduje středoevropský region

- 160 Seiten

- 6 Lesestunden

V roce 1986 vydali Erhard Busek a Emil Brix knihu Projekt střední Evropa a po třiceti letech se tito dva „advokáti ideje střední Evropy“ rozhodli zaměřit se tento region ještě jednou, revidovat s odstupem své vize a objevit nové reflexe střední Evropy současné a snad i té budoucí. V knize se velmi erudovaným a zároveň dobře přístupnýmzpůsobem diskutují zásadní témata měnící se geopolitické a ekonomické reality našeho kontinentu. Přečteme si diagnózy a prognózy tohoto regionu a objevíme mnoho tušených, ale také nepředpokládaných historických, sociálních, kulturních a politických kontextů. Dojde i na reflexi vztahů mezi střední Evropou a Ruskou federací či Evropskou unií. Kniha vyšla doposud anglicky, polsky a maďarsky.