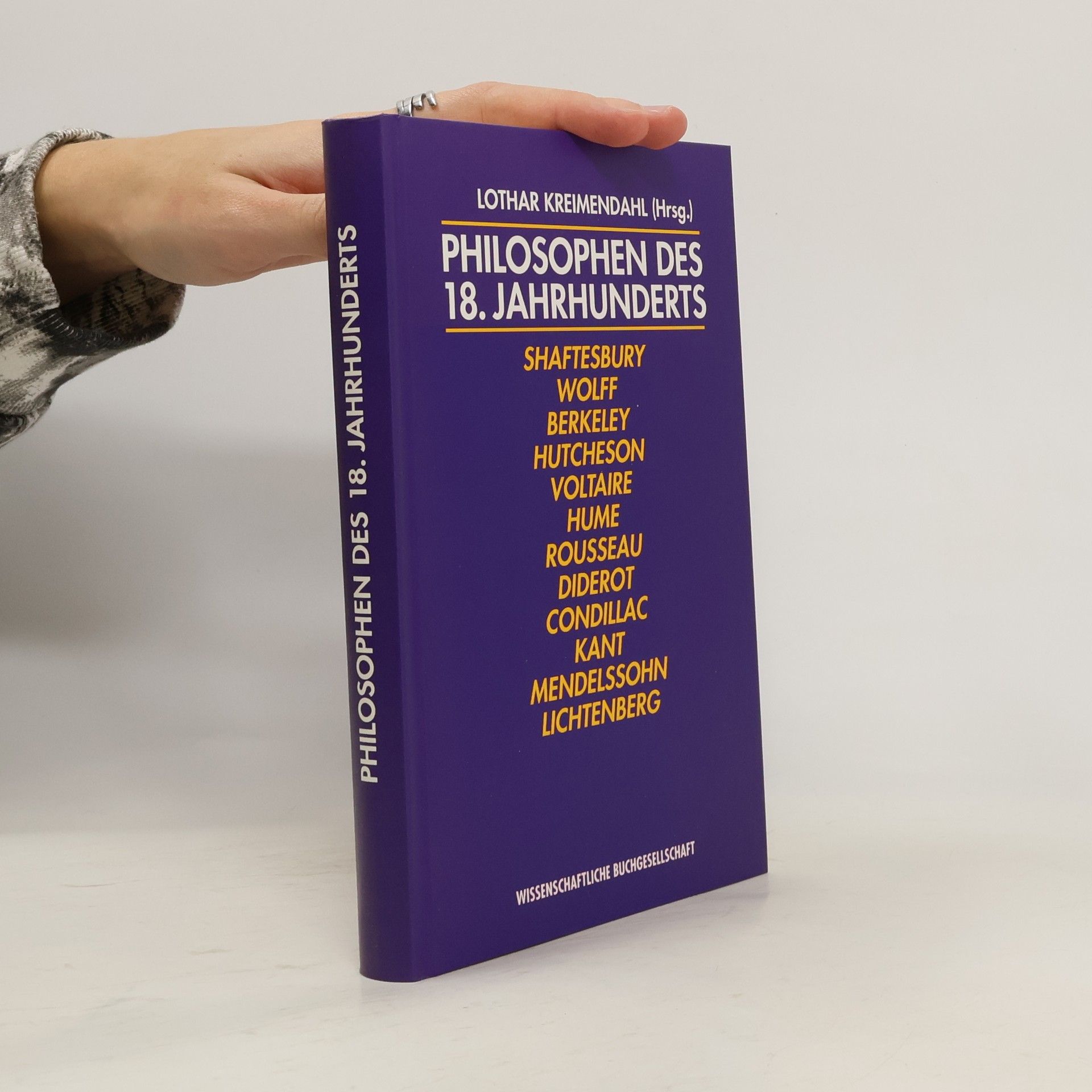

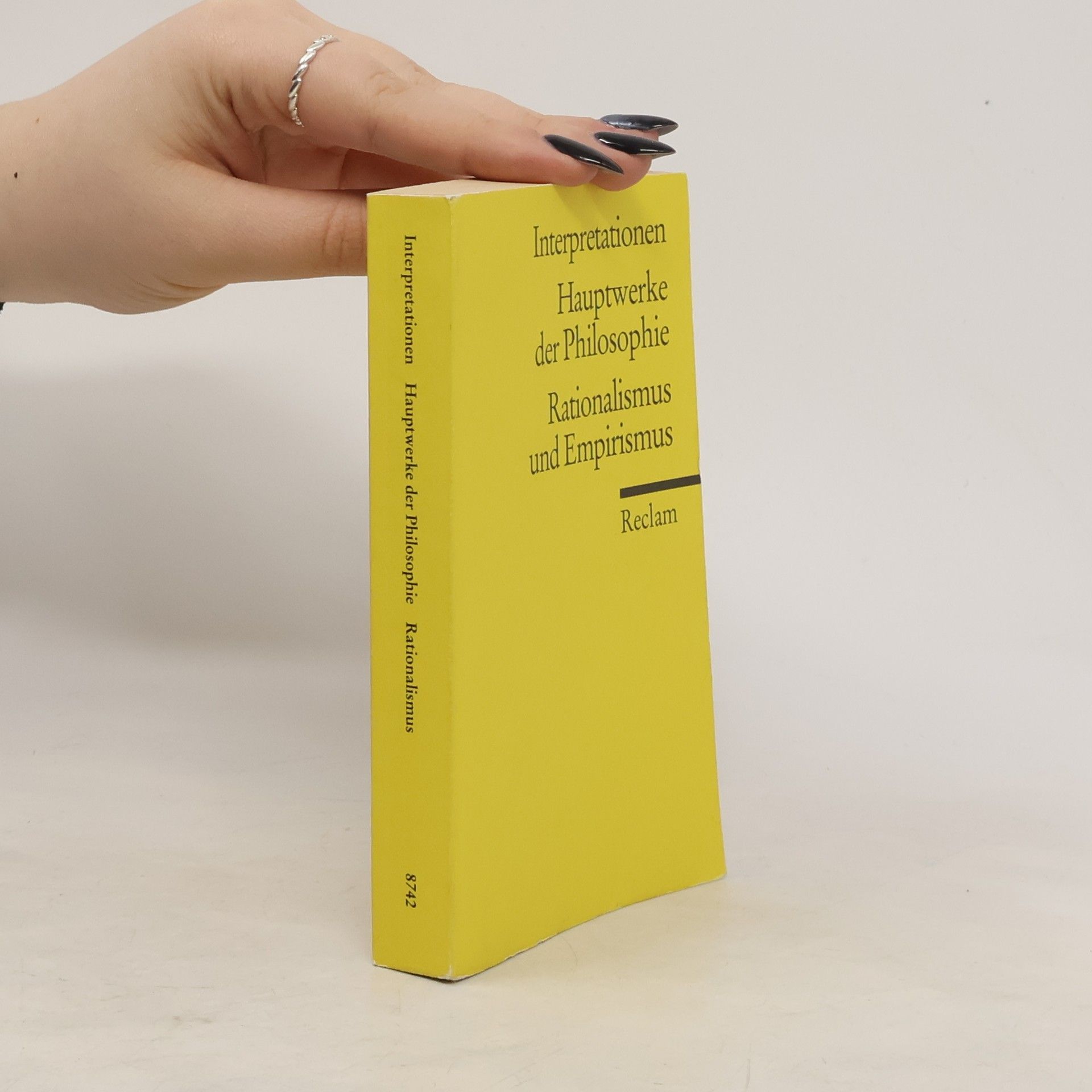

Hauptwerke der Philosophie

- 429 Seiten

- 16 Lesestunden

Die Auswahl der Texte in diesem Bändchen, die gelegentlich dem Titel widerspricht, verleiht ihm besonderen Reiz. Es werden Werke präsentiert, die nicht nur zu ihrer Zeit, sondern bis ins 19. Jahrhundert als Hauptwerke ihrer Epoche galten. Das Büchlein eignet sich hervorragend zur Einführung in die Philosophie des 18. Jahrhunderts, unterstützt durch sorgfältige bibliographische Angaben, die zur weiteren Auseinandersetzung anregen. Der Band behandelt ein zentrales Kapitel der Philosophiegeschichte. Kreimendahl, ein ausgewiesener Kenner dieser Zeit, hat Texte ausgewählt, die über ihre Epoche hinaus Einfluss hatten und zur Pflichtlektüre gehören. Seine Interpretationen folgen einem durchgängigen Muster: Er beginnt mit Hintergrundinformationen zur Entstehung des Werkes und zur Biographie des Autors, gefolgt von der Struktur des Werkes und dem geistesgeschichtlichen Kontext. Der Hauptteil bietet eine Zusammenfassung der Inhalte, wobei Kreimendahl besonderen Wert auf die Argumentationsweise legt, oft mit einer Fokussierung auf einzelne Textpassagen. Der abschließende Teil enthält eine kritische Bilanz des philosophischen Ertrages sowie bibliographische Angaben. Kreimendahls klarer und kompakter Schreibstil macht den Text informativ und anregend. Sehr zu empfehlen.