dpa: 'Der 1952 geborene Bildhauer Olaf Metzel, der mit spektakulären Installationen hervorgetreten ist, erhielt 1996 den Darmstädter Kunstpreis und wird auf der dortigen Mathildenhöhe mit einer Werkschau geehrt. Zu der Schau mit dem Titel 'Montag mit Freitag'. hat der Verlag Silke Schreiber (München) ein von Klaus Wolbert herausgegebenes Katalogbuch vorgelegt. In dem Band wird ein Überblick über das Werk des Künstlers mit einer Dokumentation der eigens für Darmstadt geschaffenen Werke verbunden.'

Klaus Wolbert Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

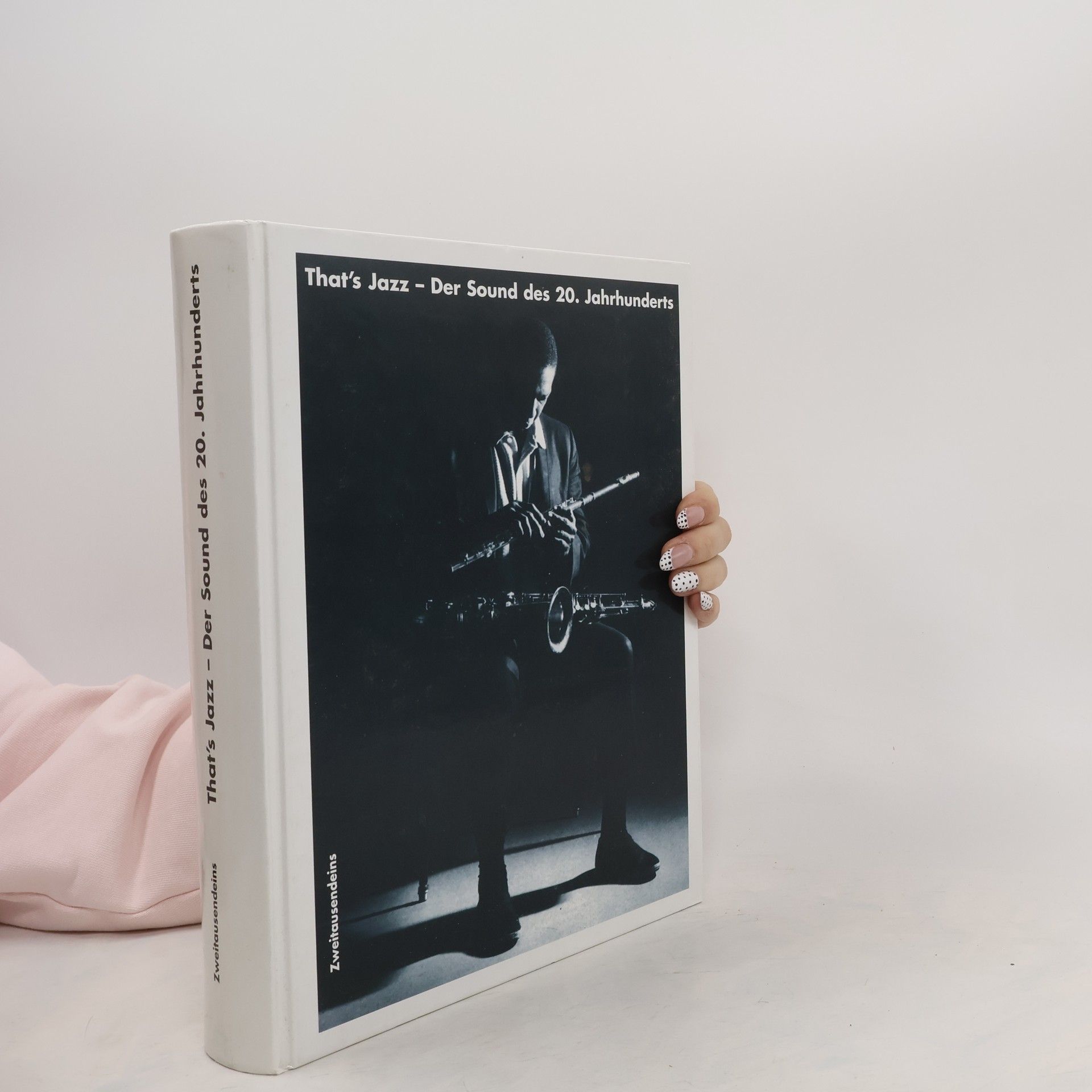

Eine Musik-, Personen-, Kultur-, Sozial- und Mediengeschichte des Jazz von den Anfängen bis zur Gegenwart. Zweitausendeins, Frankfurt 1997, kartonierter Einband, 736 Seiten, zahlreiche Abbildungen, 29,8x22,5 cm (=Lex.-8°), eine Ecke des Einbands gering verfärbt,