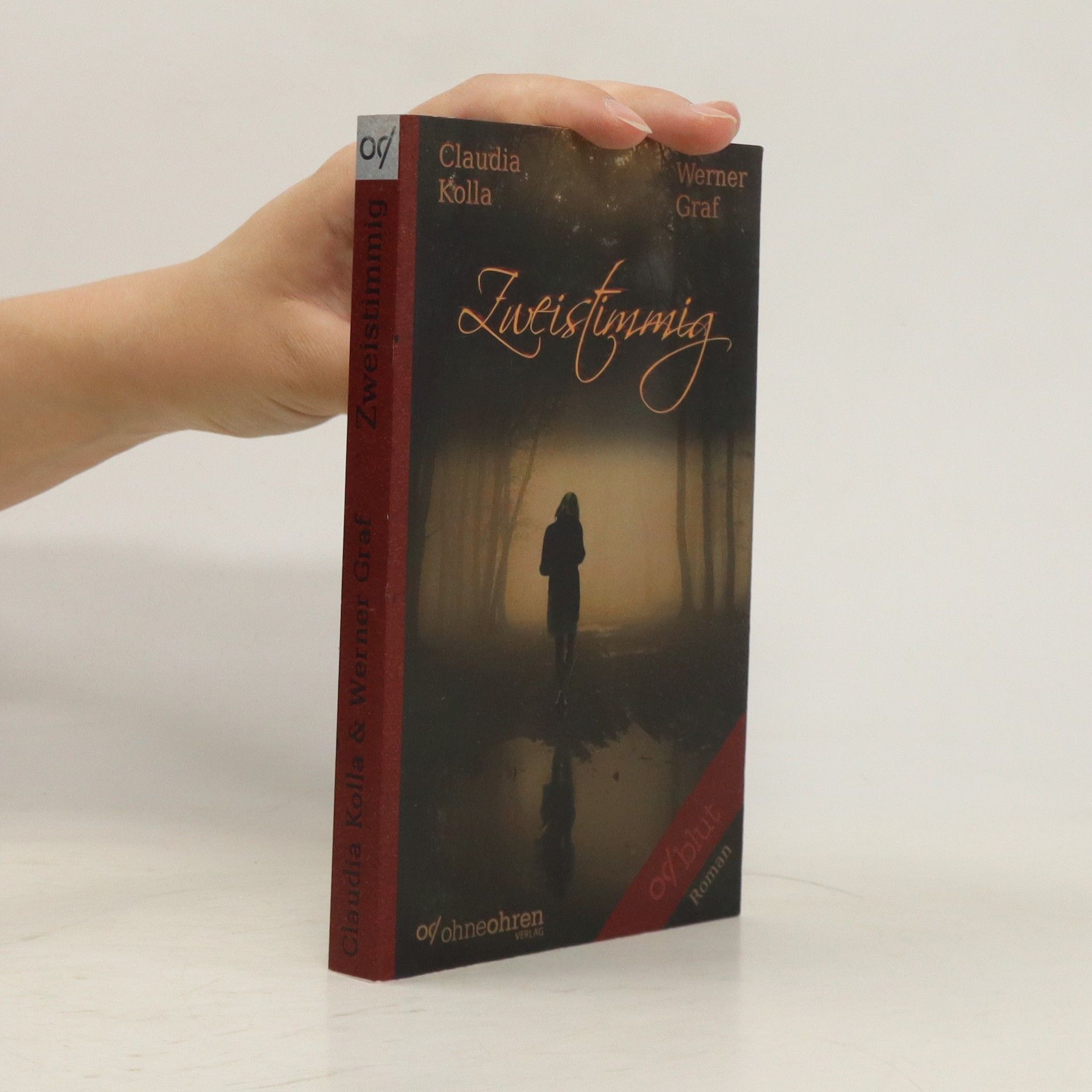

ZwischenWelten

- 206 Seiten

- 8 Lesestunden

„Ein jeglich Reich, so es mit sich selbst uneins wird, das wird wüst; und ein Haus fällt über das andere.“ (Lukas 11, 17) Alena Frei lebt im Waldviertel. Nichts trübt die dörfliche Idylle, bis eines Tages ihre demenzkranke Großmutter verschwindet. Was auf den ersten Blick wie ein tragischer Einschnitt in ihr Leben wirkt, entpuppt sich als Ereignis mit weitreichenden Konsequenzen. Ein streng gehütetes Familiengeheimnis bringt Unruhe in das Leben der jungen Frau. Auf der Suche nach ihren Wurzeln entdeckt Alena neue Seiten an sich selbst. Und die Stimmen in ihrem Kopf sind bei der Aufklärung dieser Geheimnisse nicht gerade hilfreich …

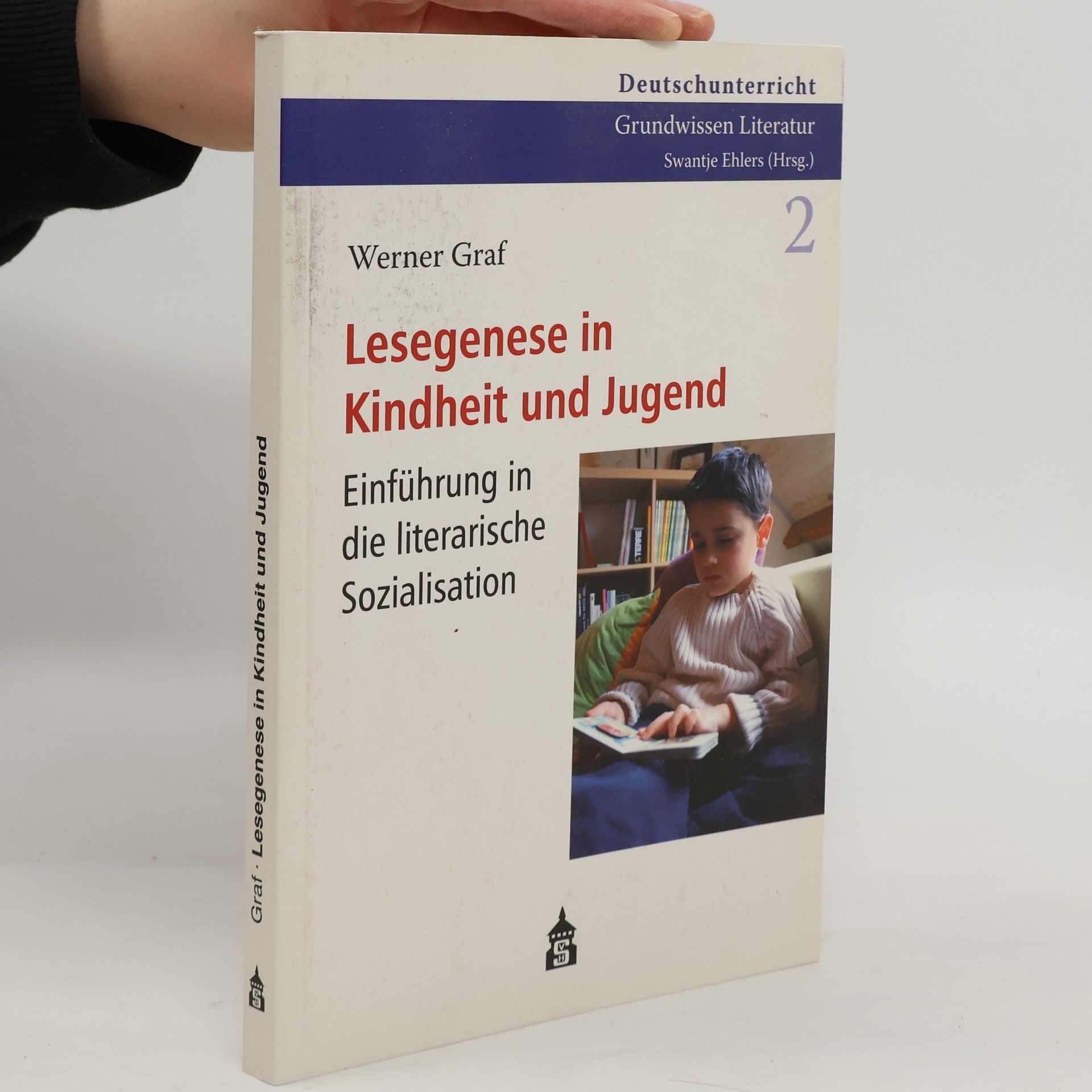

Das Lesen als eine Schlüsselqualifikation für die Teilnahme an der Kultur kann besonders bei Jugendlichen nicht mehr vorausgeSetzt werden. Um die Ursachen der Defizite in der Lesekompetenz und Lesemotivation zu analysieren, muss der gesamte Prozess der Lesesozialisation betrachtet werden. In diesem Buch geht es um die Bedingungen der Lesegenese als Grundlage für eine Förderung literarischer Rezeptionskompetenz, die Kindern und Jugendlichen die Partizipation an Information, Bildung, Unterhaltung, Phantasie, Kreativität und literarästhetischer Erfahrung ermöglichen. Die Leser dieses Buches sind eingeladen, den Forschungsstand zur literarischen Sozialisation vom Vorlesen bis zur Erwachsenenlektüre (die Wirkung des Literaturunterrichts, geschlechtsspezifische Verlaufsformen oder Krisen des Lesens z. B. in der Pubertät) kennen zu lernen und dabei - die eigene Lektüreautobiografie zu reflektieren - subjektive literarische Erfahrungsmöglichkeiten zu erweitern, - Grundlagen lesepädagogischer Qualifikation zu erwerben - für heterogene Lerngruppen gezielte Förderkonzepte zu entwickeln und umzuSetzen.