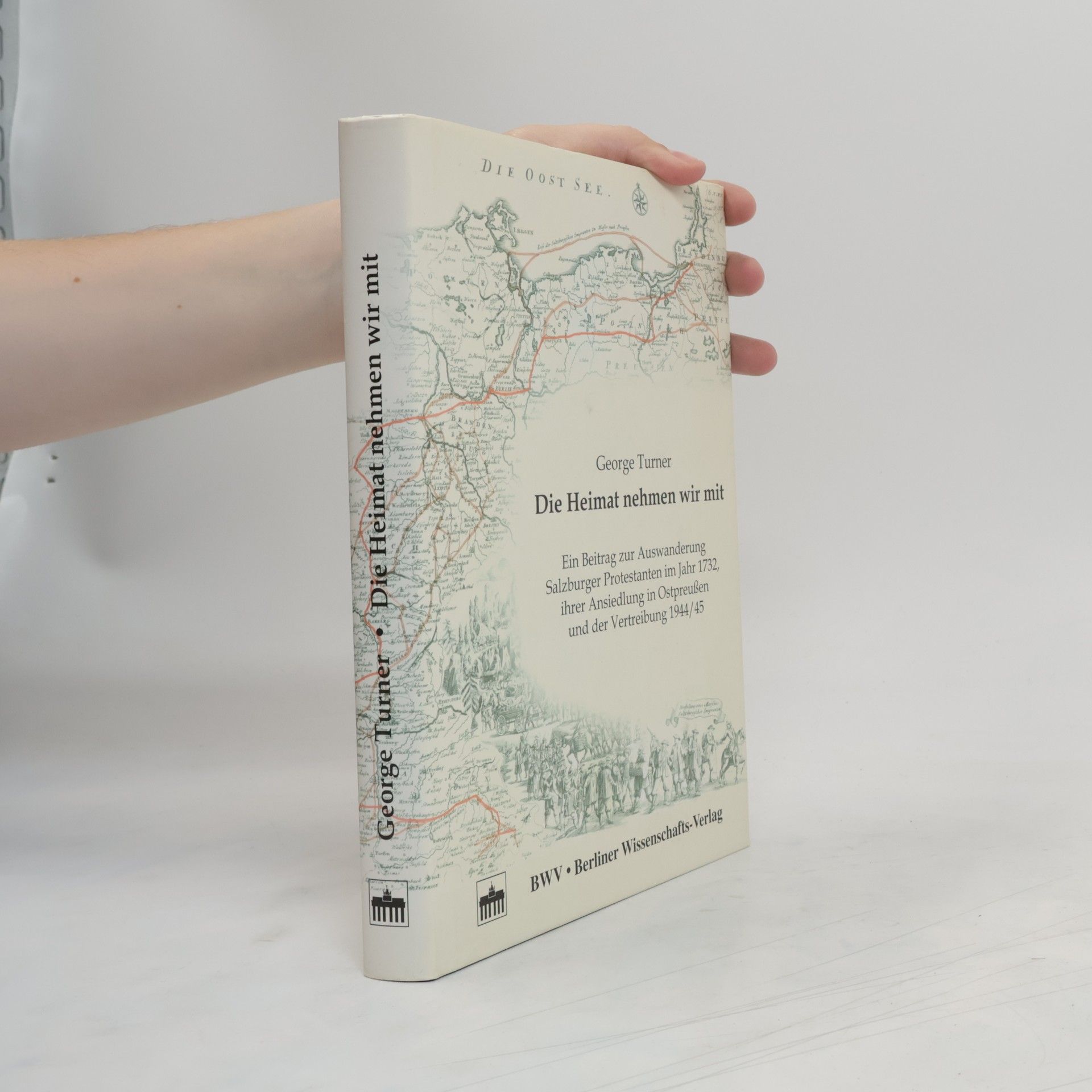

Die Heimat nehmen wir mit

Ein Beitrag zur Auswanderung Salzburger Protestanten im Jahr 1732, ihrer Ansiedlung in Preußen und der Flucht 1944/45 am Beispiel der Familie Hofer aus Filzmoos. Mit einer Einführung von Ulla Lachauer

George Turner etablierte sich als angesehener Autor von Mainstream-Literatur, bevor er sich der Science-Fiction zuwandte, wobei seine produktivste Phase von 1959 bis 1967 andauerte und er in dieser Zeit fünf Romane veröffentlichte. Seinen ersten Science-Fiction-Roman veröffentlichte er über ein Jahrzehnt nach seiner letzten Romanveröffentlichung. Seine Werke tauchen oft durch innovative Erzählungen tief in tiefgründige menschliche Fragen ein.

Ein Beitrag zur Auswanderung Salzburger Protestanten im Jahr 1732, ihrer Ansiedlung in Preußen und der Flucht 1944/45 am Beispiel der Familie Hofer aus Filzmoos. Mit einer Einführung von Ulla Lachauer

Integration und Identitätswahrung, 2. überarbeitete Auflage

Vielleicht sind es Folgen des Offenbar ist das Interesse am Schicksal von Religionsflüchtlingen so groß, dass bereits drei Jahre nach Erscheinen der ersten Auflage eine zweite erforderlich wird.°°George Turner schildert die Lebensverhältnisse der 'Salzburger' in der Zeit zwischen 1732-1944/45 in Ostpreußen und widmet besondere Aufmerksamkeit dem Versuch, den Zusammenhalt trotz des Auseinanderdriftens in unterschiedliche Länder nach 1945 zu fördern. Wie ein roter Faden ziehen sich dabei die Themen 'Integration' und 'Bewahrung der Herkunft' durch die einzelnen Kapitel.°°Neu sind daneben zwei Akzente. Zum einen ist es das Thema 'Protestantisches Bekenntnis und wirtschaftlicher Erfolg'. Hier galt es, Max Webers These zu relativieren, der zufolge die protestantische Ethik den Kapitalismus befördere. Zum anderen versucht sich der Autor an einer Erklärung, warum sich das Salzburgische als Dialekt nicht erhalten hat.°°Auch wenn die vorliegende Darstellung viele Aspekte berücksichtigt, das Thema 'Salzburger und Ostpreußen' ist noch längst nicht abgeschlossen.

Eine unendliche Geschichte seit den 1950er Jahren.

Die Debatte um eine Reform der Universitäten begann schon bald nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Ende der 1960er wurde Hochschulpolitik ein zentrales Thema der Politik. Seither wird an den Hochschulen reformiert, die Reform korrigiert, diese erneut novelliert usw. Die Hochschulen und ihre Mitglieder sind permanent Änderungen, politischen Modeerscheinungen, parteigefärbten Eintagsfliegen und damit ständig wechselnden Vorgaben unterworfen. Das kann nicht verwundern, wenn man bedenkt, wer alles Interesse am tertiären Bildungsbereich hat und dies auch lautstark kundtut. Damit werden unterschiedliche Vorstellungen und Forderungen an den Gesetzgeber gestellt und die Hochschulen zentrifugalen Kräften ausgesetzt. Ein Manko bei Novellierungen ist oft, dass nur ein gesondertes Problem gelöst wird, ohne dass Folgen und Nebenwirkungen in verschiedenen Bereichen bedacht werden. Solche Zusammenhänge verdeutlicht die vorliegende Darstellung und ist damit für die Beurteilung aktueller Gegebenheiten ein unverzichtbares Hilfsmittel.

The ARTHUR C. CLARKE AWARD-winning novel of climate change in the not-too- distant future.

Die Entwicklung von der klassischen Universität zur Massenuniversität zwischen 1945 und 2013 wird in verschiedenen Etappen detailliert dargestellt. Die Zeit von 1945 bis Mitte der 1960er Jahre wird als Restaurierung der Ordinarien-Universität beschrieben. Darauf folgt das Jahrzehnt der politischen Mobilisierung, gekennzeichnet durch die Studentenrevolte 1968, und eine Phase, die durch Verrechtlichung und Bürokratisierung geprägt ist. Nach der Wiedervereinigung zeigt sich eine Wende hin zu mehr Wettbewerb und Ökonomisierung. Im neuen Jahrhundert bestimmen der Bologna-Prozess und die Exzellenzinitiative die Diskussion. Der Autor beschreibt den Wandlungsprozess der Hochschulen der letzten 70 Jahre und legt damit die Grundlage für ein Verständnis der bildungspolitischen Ziele und aktuellen Vorhaben. Fehlsteuerungen, falsche Weichenstellungen und politische Irrtümer werden sachlich und schonungslos benannt. Der Autor, Dr. iur., geboren 1935, war Universitätspräsident in Hohenheim (1970–86), Präsident der Rektorenkonferenz (Bonn 1979–83) und parteiloser Senator für Wissenschaft und Forschung in Berlin (1986–89). Von 1989 bis 2000 hatte er einen Lehrstuhl für Rechtswissenschaft an der Universität Hohenheim und war Gastprofessor an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seitdem ist er publizistisch tätig und berät im Wissenschafts- und Medienbereich.

Der Autor, Universitätsprofessor und Wissenschaftspolitiker, erzählt von der Zwangsvertreibung seiner Familie aus dem Salzburger Land im Jahr 1732 aus Glaubensgründen und den Kriegsereignissen, die sie in Ostpreußen erlebten. Schließlich wurden sie auch aus dieser Heimat vertrieben und verstreuten sich. Gleichaltrige Verwandte berichten von ihrer Flucht 1944/45, während persönliche Berichte der älteren Generation Einblicke in Vertreibung und Neuanfang als Erwachsene geben. Ulla Lachauer, Expertin für Nördliches Ostpreußen, hebt die Vielstimmigkeit des Werkes hervor. Es bietet mehr als eine Familiengeschichte; es ist ein Dokument mit Verbindungen zu politischen und historischen Ereignissen, insbesondere zu den Religionsflüchtlingen von 1732 und den Kriegsflüchtlingen von 1944/45. Einblicke in das bäuerliche Leben und die Situation in Ostpreußen, das nach dem Versailler Vertrag vom Reich abgeschnitten war, vermitteln ein lebendiges Bild einer untergegangenen Welt. Die täglichen Erfahrungen werden in größere Zusammenhänge eingeordnet, wobei Flucht und Überleben zentrale Themen sind. Die Darstellung bleibt objektiv und frei von Ressentiments, gelegentlich mit einem Augenzwinkern, was die Lektüre zusätzlich bereichert.

On a futuristic Earth where the repressive leaders of the Ethical Culture attempt to control the aggressive instincts of the human race, part-Cyborg Peter Corrigan becomes a part of a secret government experiment. Reprint.

Anfang des 21. Jahrhunderts werden in Australien drei Gruppen genetisch veränderter Kinder großgezogen: Die eine besteht aus technisch Begabten, die andere aus künstlerischen Genies, die dritte aber hat erschreckende und zugleich rätselhafte Qualitäten; sie verübt eines Tages kollektiven Selbstmord. Der Reporter David Chance, Sohn eines der "Übermenschen", versucht, die Ereignisse zu rekonstruieren. Nach und nach kommt er dem Geheimnis näher. Er entdeckt, daß die genetisch manipulierten Wesen eine Bedrohung darstellen und, abgeschirmt von der übrigen Welt, mit Gewalt auf dem Versuchsgelände festgehalten werden. Schließlich bricht einer der "Übermenschen" aus der Enklave aus.§In einer Kombination von Science-fiction- und Kriminalroman entwirft George Turner das realistische Szenario eines erschreckend aktuellen Problems, der genetischen Manipulation.