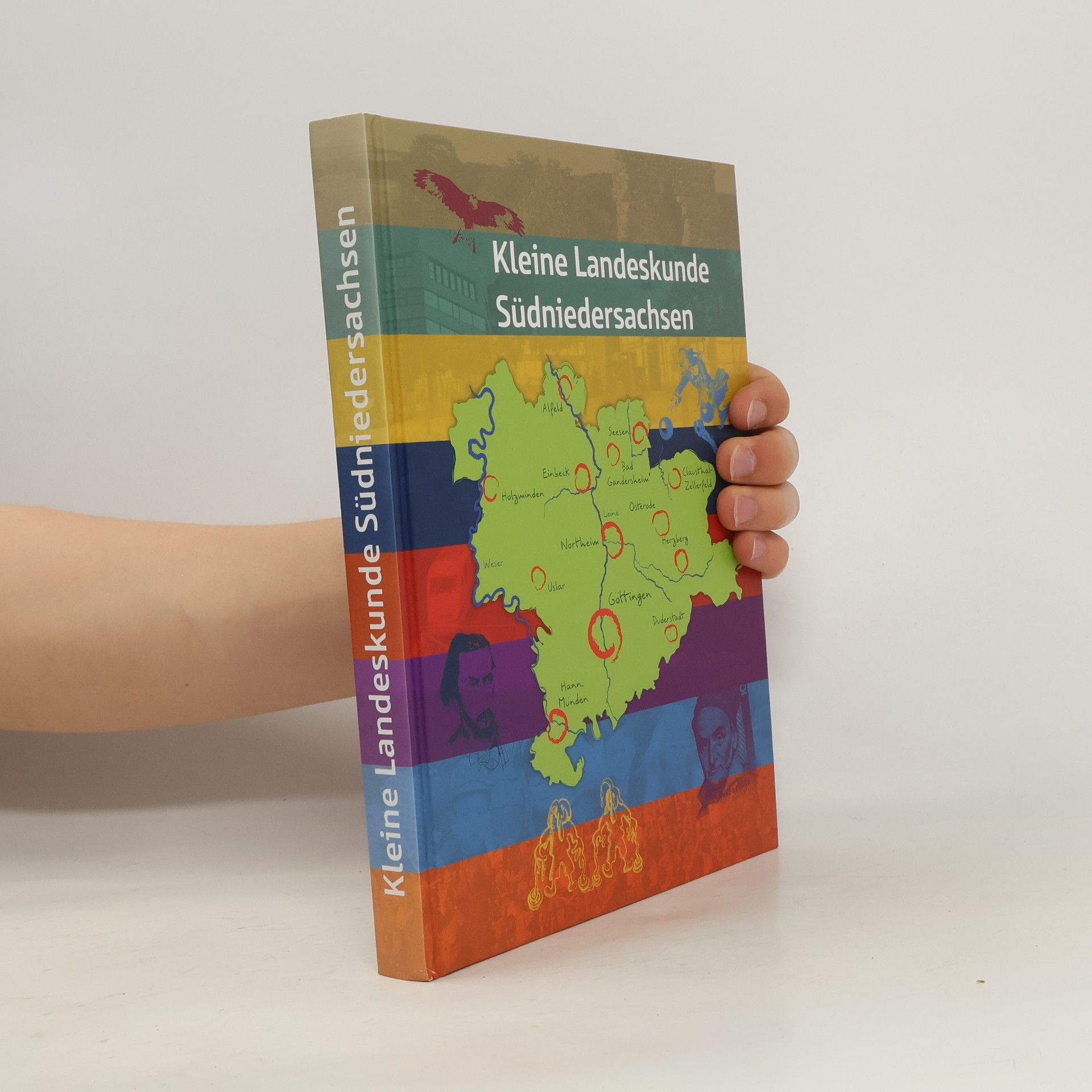

Eine „Landeskunde“ ist die viele Aspekte umfassende Darstellung eines bestimmten Gebiets, und zwar nicht nur des Naturraums, sondern auch der Menschen, die dort leben, und der Spuren, die frühere Generationen hinterlassen haben. Dieses Buch bietet daher ein Grundwissen von der Geografie und Geologie des südlichen Niedersachsens und vor allem von seiner Geschichte, Wirtschaft und Kultur. Ziel ist es, dieses Wissen einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, zum Nachdenken über die Zukunft der Region anzuregen und auf eigene Erkundungen neugierig zu machen. „Südniedersachsen“ ist kein eindeutig definiertes Gebiet. In diesem Buch wird darunter jener Teil des Bundeslandes Niedersachsen verstanden, der südlich einer Linie liegt, die vom Westharz über Seesen und Alfeld nach Bodenwerder führt.

Peter Drews Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

1. Januar 1946