Form und Genre sind in der Philosophie den Gedanken nicht äußerlich und kleiden sie nicht lediglich ein, sondern eröffnen je eigene Erkenntnismöglichkeiten. In der Philosophie der Gegenwart bleiben jedoch die Möglichkeiten, die das Genre Dialog eröffnet, weitgehend ungenutzt. Jeder der Dialoge in diesem Buch spielt in einer historischen Situation der Neuzeit, vom 16. bis zum frühen 21. Jahrhundert, und an einem bestimmten Ort, von Walden, Massachusetts, bis Wien, von Florenz bis zur Halbinsel Wittow auf Rügen. Es begegnen sich etwa Mary Wollstonecraft und der Graf von Schlabrendorf während der französischen Revolution, Naphta und Settembrini in Wien, Emil Jannings und Natalia Sedowa in Erfurt. Die Dialoge werden zu Wortwechseln nicht nur in dem Sinne, dass die Rede zwischen mehreren Personen wechselt, sondern auch insofern, als die Worte selbst sich umfärben, ihre Bedeutung in Fluss gerät. Das Gespräch entzieht die Begriffe, um die es geht, dem abstrakten Raum reiner Theorie.

Andreas Dorschel Bücher

Tragisches und Komisches sind, seit von ihnen die Rede ist, im Gegensatz zueinander gesehen worden. Wird Tragisches mit Komischem verbunden, wäre zu erwarten, dass sie einander schwächen. Tragikomische Situationen überraschen damit, dass die gegensätzlichen Qualitäten einander steigern. Unter welchen Bedingungen kann dies eintreten?Diese erste philosophische Monographie zur Frage der Tragikomik lenkt die Aufmerksamkeit auf das Verhältnis zur Zeit: Komisches ist im Moment zuhause, Tragisches beschreibt einen grossen Bogen. Von dieser Konstellation her entfaltet Andreas Dorschel die Poetik des Tragikomischen in Werken der Antike (Euripides' »Bakchai«), der Frühen Neuzeit (Shakespeares »Tragedy of King Lear«) und der Moderne (Kafkas »Der Process«) anhand der Kategorien ›Ironie‹, ›Intervention‹ und ›Travestie‹.Das Augenmerk, welches Dorschel auf die Literatur lenkt, schliesst nicht aus, dass es auch im Leben manchmal tragikomisch zugeht. Doch dessen Konstellationen zeigen sich tragikomisch wohl erst dann, wenn auf sie in bestimmten Weisen geblickt wird, die ›poetisch‹ zu nennen sind

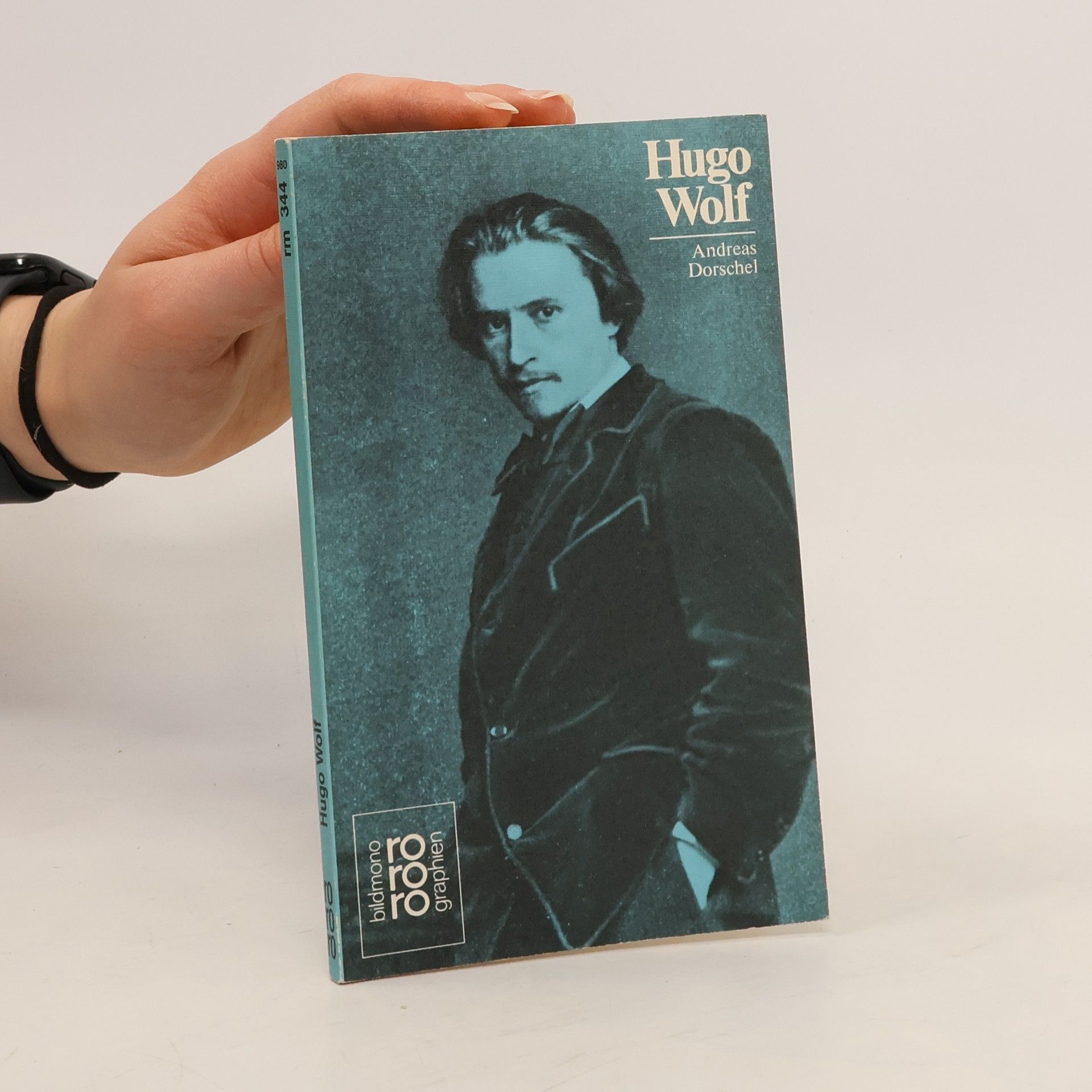

Hugo Wolf

- 155 Seiten

- 6 Lesestunden