Jugend ohne Sinn?

Eine Spurensuche zu Sinnfragen der jungen Generation 1945–1949

Eine Spurensuche zu Sinnfragen der jungen Generation 1945–1949

Die Analyse von Mörikes Werk zeigt, wie er Kunst und Leben in einem wechselseitigen Verhältnis zueinanderstellt, wobei soziale Kontexte seine Literatur prägen. Seine poetische Sensibilität offenbart eine Melancholie, die darauf hinweist, dass trotz des Wunsches nach Freundschaft und sozialer Zugehörigkeit, diese Aspekte die poetische Subjektivität nicht vollständig erfüllen können. Der Band umfasst Studien zu Mörikes Lyrik sowie seinen Erzählungen "Mozart auf der Reise nach Prag" und "Das Stuttgarter Hutzelmännlein", die seine komplexe Beziehung zwischen Kunst und sozialem Leben beleuchten.

Manier und Manierismus gehören, nicht nur von der Etymologie her, aufs engste zusammen. Die Begriffe verweisen auf Pragmatik und Performativität des Ästhetischen. Das manieristische Kunstwerk ist Produkt einer „manierierten“ Handlung, durch die der Künstler in ein soziales und kulturelles Gefüge eingreift. Der Manierist demonstriert nicht nur ästhetische Artistik, sondern agiert auch „manieriert“. Am Manierismus läßt sich also diskutieren, inwiefern ästhetische Begriffe auch als soziale und soziale Begriffe als ästhetische reformuliert werden können. - Der vorliegende Band dokumentiert die Beiträge einer Tagung, die 1998 im Zentrum für interdisziplinäre Forschung der Universität Bielefeld stattgefunden hat.

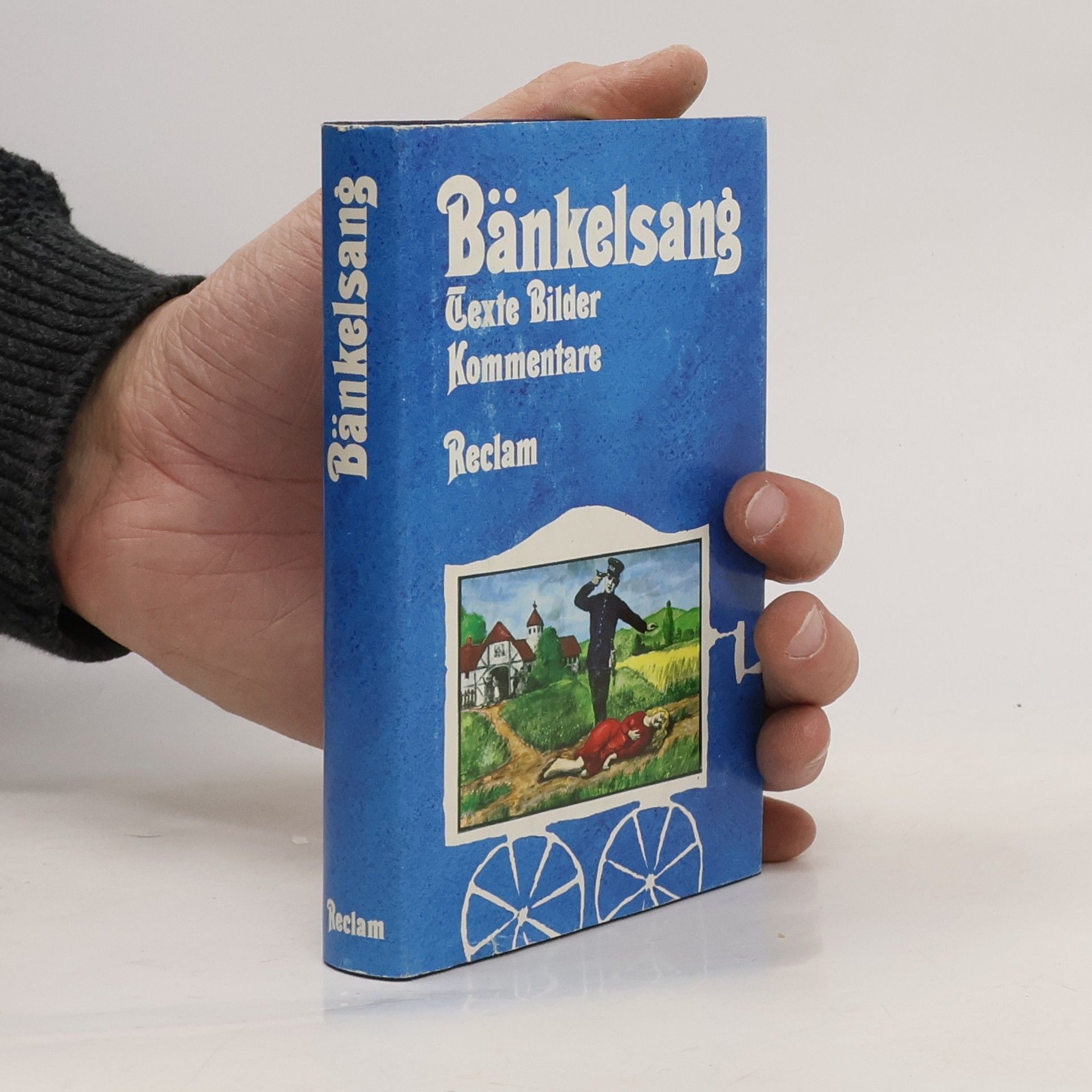

Die Kunstform des Jahrmarktes. Die Geschichte und Ästhetik des populären Gesamtkunstwerks und zahlreiche Textbeispiele des historischen Bänkelsangs.