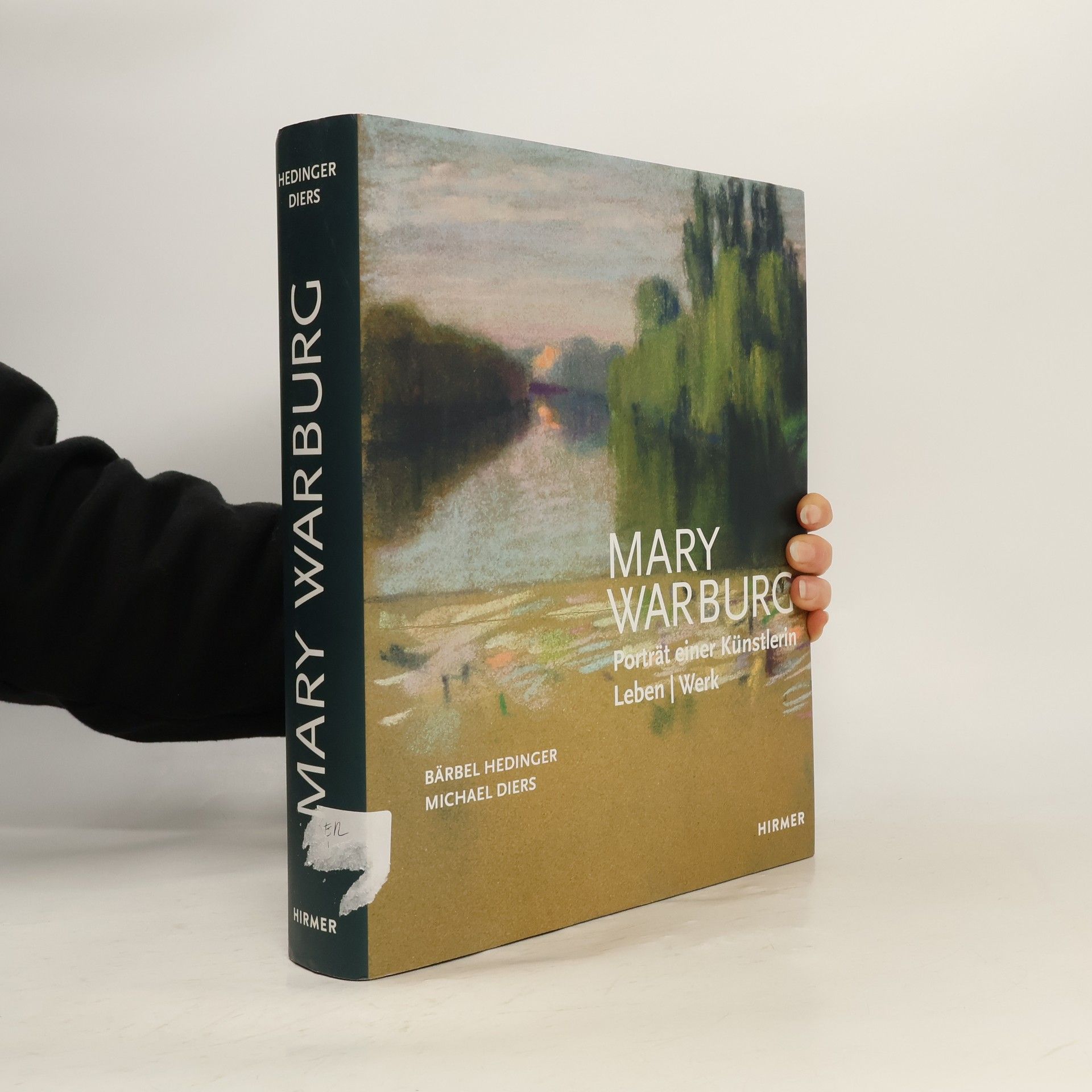

Die Monografie beleuchtet das Leben und Werk der wenig bekannten Künstlerin Mary Warburg, die als Zeichnerin, Grafikerin und Bildhauerin bedeutende Beiträge zur Kunst geleistet hat. Sie wird als Teil der oft übersehenen Künstlerinnen dargestellt, deren Leistungen in der Kunstgeschichte nicht ausreichend gewürdigt wurden. Neben biografischen Dokumenten werden zahlreiche Aufsätze und ein kommentiertes Werkverzeichnis präsentiert, die ihr Schaffen und ihren Einfluss, insbesondere im Schatten ihres Ehemannes Aby Warburg, eindrucksvoll dokumentieren.

Michael Diers Bücher

Gezielte Grenzüberschreitungen gehören seit der Moderne zum Instrumentarium der Kunst. In der jüngeren Vergangenheit gehen künstlerische Provokationen einer breiten Öffentlichkeit allerdings zunehmend Gegen den Strich. Dies beobachtet Michael Diers in zehn Fallstudien - darunter Werke von Christoph Büchel, Sam Durant, David Hammons, Thomas Hirschhorn, Mark Wallinger oder dem Zentrum für politische Schönheit - aus den Jahren 2001 bis 2022. Anhand dieser hochgradig umstrittenen Arbeiten, die gesellschaftliche Fragestellungen wie Kolonialismus, Islamophobie oder Flüchtlingspolitik thematisieren, stellt Diers die Frage nach dem Zusammenhang von Kunst und Politik neu: Nur als ?politische± - so seine These - kann die Kunst als Mittel zur gesellschaftskritischen Analyse und ästhetischen Erforschung des Weltgeschehens dienen

O Superman

- 216 Seiten

- 8 Lesestunden

Die Publikation dokumentiert das Symposium „O Superman“ vom 11./12. Juli 2017 zum Abschied von Michael Diers (Professor für Kunstgeschichte) und Wim Wenders (Professor für Narrativen Film). im Rahmen der Festwoche zum 250. Jubiläum der Hochschule für bildende Künste Hamburg. Der Songtitel von Laurie Anderson aus dem Jahr 1981 bot nicht nur den selbstironischen Hintergrund für die gemeinsam mit zahlreichen Gästen gestaltete Rückschau. Gleichzeitig widmete sich das Symposium Fragen nach der Aufgabe und Rolle von Kunst und Film sowie der Lehre in der aktuellen politischen Situation. Mit Beiträgen von Barbara Albert | Laurie Anderson | Michael Baute | Monica Bonvicini | Adam Broomberg | Thomas Demand | Michael Diers | Luise Donschen | Peter Geimer | Thomas Heise | Martin Köttering | Hans Ulrich Obrist | Philipp Ruch | Angela Schanelec | Antje Stahl | Wim Wenders | Beat Wyss

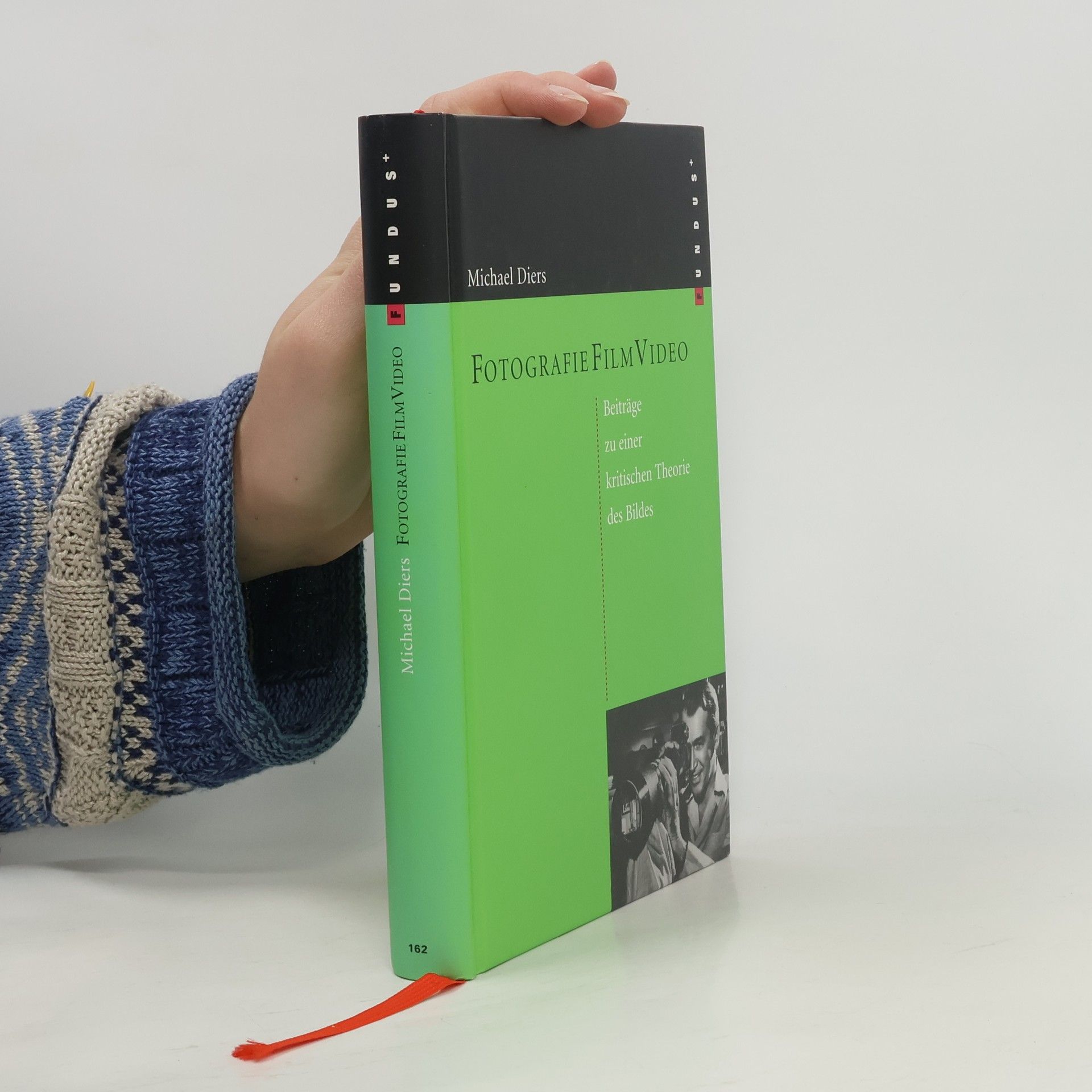

Fundus-Bücher, 162

Fotografie Film Video. Beiträge zu einer kritischen Theorie des Bildes

- 338 Seiten

- 12 Lesestunden

Die Beiträge dieses Bandes widmen sich in detaillierten Einzelanalysen aktuellen Bildphänomenen des Alltags, der Politik und der Kunst. Neben der Fotografie kommen auch die Medien Film und Video zur Sprache. Zentrales Anliegen der einzelnen Untersuchungen ist es, die Bilder jeweils ausführlich in ihrer spezifischen ästhetischen, medialen und künstlerischen Qualität zu würdigen. Vorgestellt werden unter anderem Werke von William Eggleston, Andreas Gursky, Candida Höfer, Alfred Hitchcock und Pipilotti Rist. Anhand dieser exemplarischen Werkanalysen wird zugleich eine kunsthistorisch fundierte, kritische Theorie des Bildes entwickelt.