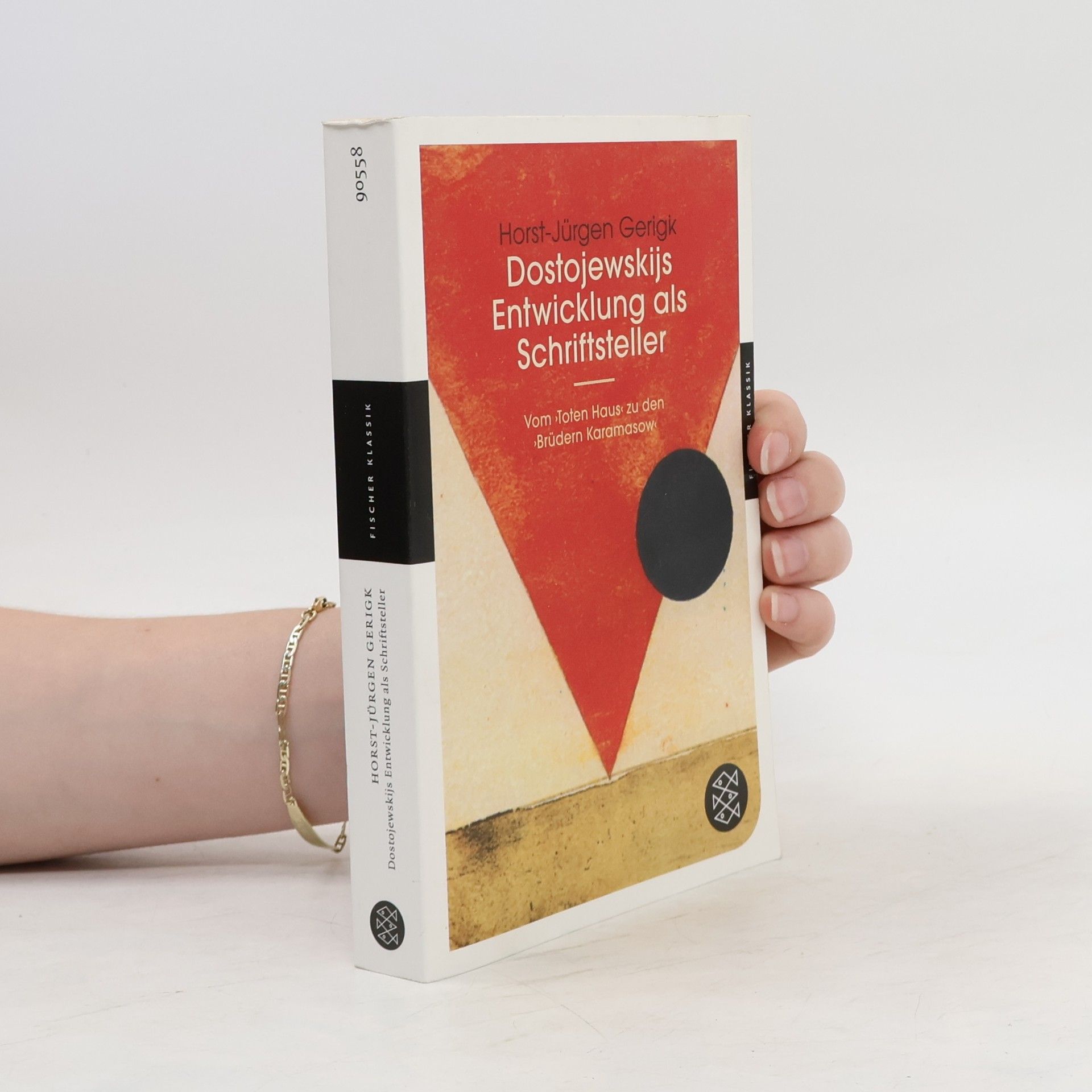

Dostojewskijs Entwicklung als Schriftsteller

Vom ›Toten Haus‹ zu den ›Brüdern Karamasow‹

Der international renommierte Dostojewskij-Forscher Horst-Jürgen Gerigk liefert mit dieser Einführung für den Leser von heute einen lebendigen Zugang zu den fünf großen Romanen, auf denen Dostojewskijs Weltruhm beruht: »Verbrechen und Strafe«, »Der Idiot«, »Böse Geister«, »Ein grüner Junge« und »Die Brüder Karamasow«.