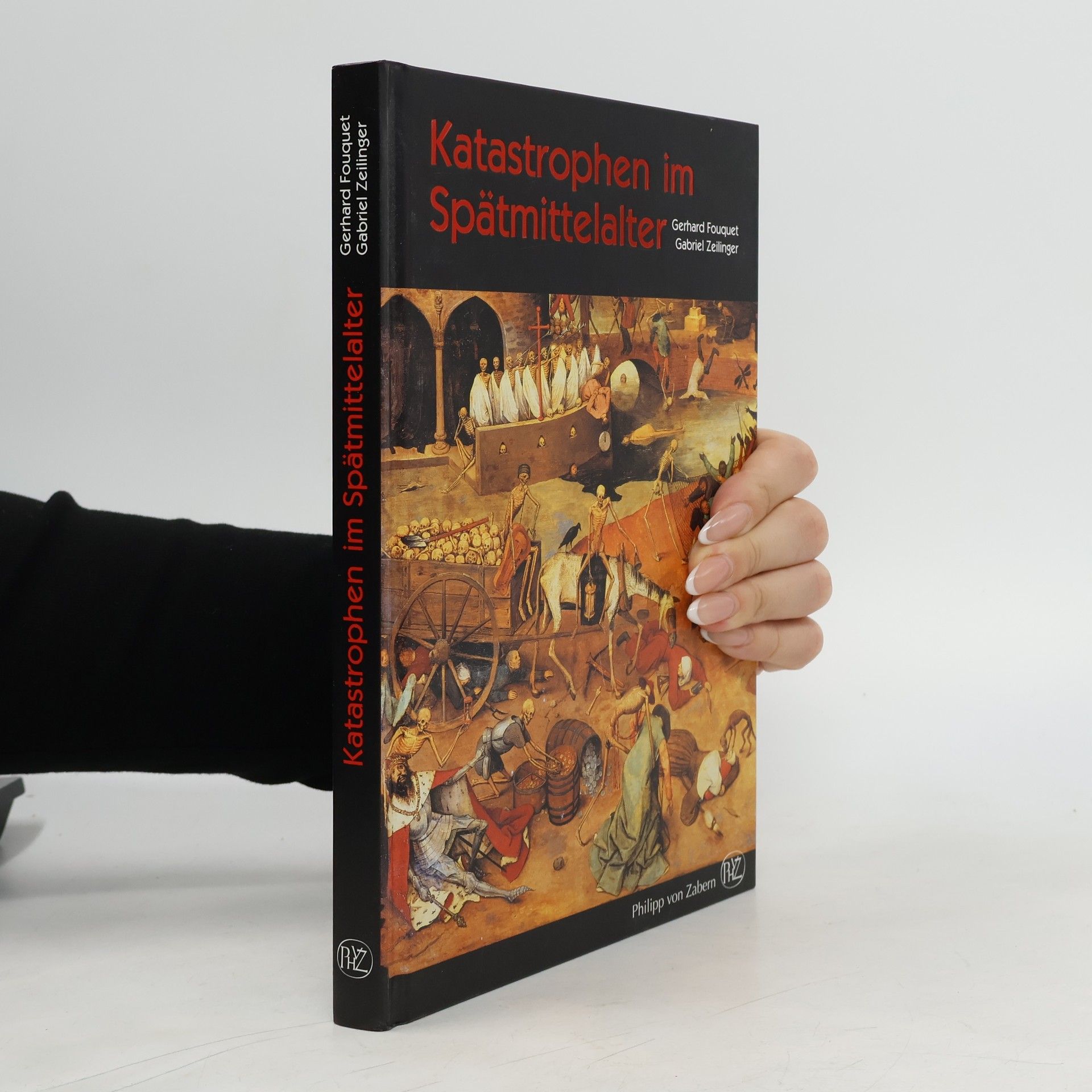

Katastrophen im Spätmittelalter

- 172 Seiten

- 7 Lesestunden

Katastrophen gehören zur „condition humana“: Schon immer war der Mensch Ereignissen ausgeliefert, die seine Vorstellungskraft übersteigen und seine Existenz bedrohen. Gerade das Spätmittelalter ist geprägt durch solche Erfahrungen, durch Seuchen, Schiffsunglücke, aber auch schon durch Finanzkrisen. Gerhard Fouquet und Gabriel Zeilinger stellen in ihrem Band umfassend die mittelalterlichen Katastrophenerfahrungen dar und erzählen und analysieren sie anhand von Quellenzeugnissen. Ein weit greifendes Standardwerk.