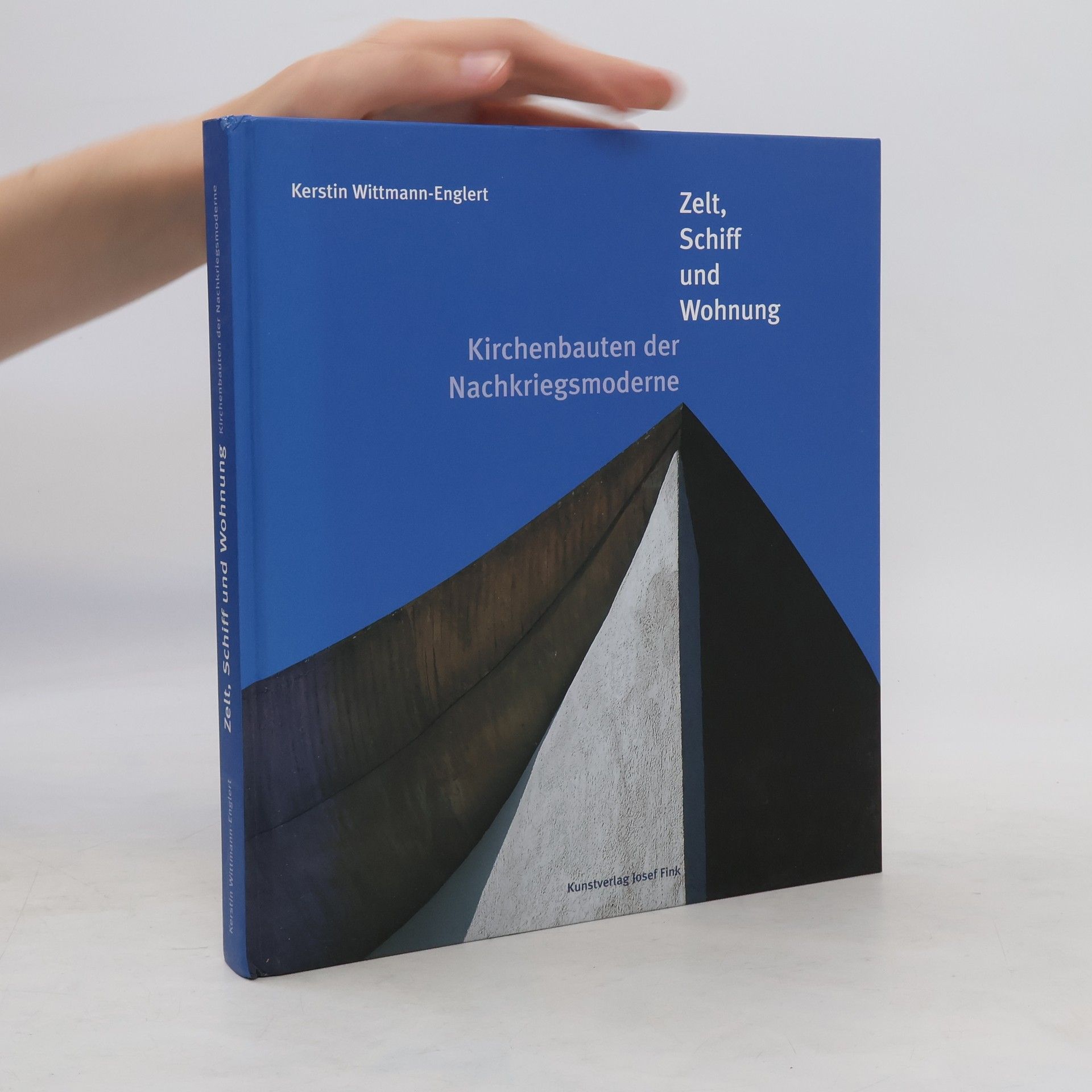

Im Kirchenbau nach 1950 wurde eine Vielzahl neuer Ansätze erprobt, die unterschiedliche Versammlungsarten architektonisch umsetzten. Die Idee der „pilgernden Kirche“ spiegelt sich in biblischen Bildern wie dem Zelt oder der Arche wider und entstand in einer skeptischen Nachkriegszeit. Diese Konzepte wurden durch Hans Egon Holthusens Begriff des „Unbehausten Menschen“ unterstützt, der das Gefühl von Heimat- und Orientierungslosigkeit verkörperte. Obwohl ursprünglich in einem anderen Kontext verwendet, wurde dieser Begriff zu einem Schlagwort für eine Generation, die mit Vergangenheitsbewältigung und Zukunftshoffnung kämpfte. In den sechziger Jahren trat die „Kirche für andere“ hinzu, ein Begriff aus den Gefängnisbriefen Dietrich Bonhoeffers, der die Entsakralisierungsdebatte und die Emanzipationsideen der 68er-Bewegung prägte. Diese Entwicklungen führten zur Schaffung moderner, polyfunktionaler Gemeindezentren, in denen der Kirchenraum oft in den Hintergrund trat. In Extremfällen wurden Mehrzweckhallen als Kirchenräume genutzt. Trotz späterer Kritik an diesen Konzepten stellte das gestaltprofanierte Gemeindezentrum einen wichtigen Abschnitt in der Kirchenbaukunst dar und regte zur Reflexion über das kirchliche Selbstverständnis und die Bedeutung kirchlicher Architektur in einer säkularisierten Gesellschaft an. Die Autorin analysiert die bildhaft-assoziativen Bedeutungsqualitäten des Kirchenbaus der Nachkriegsmoderne und ordnet

Kerstin Wittmann Englert Bücher

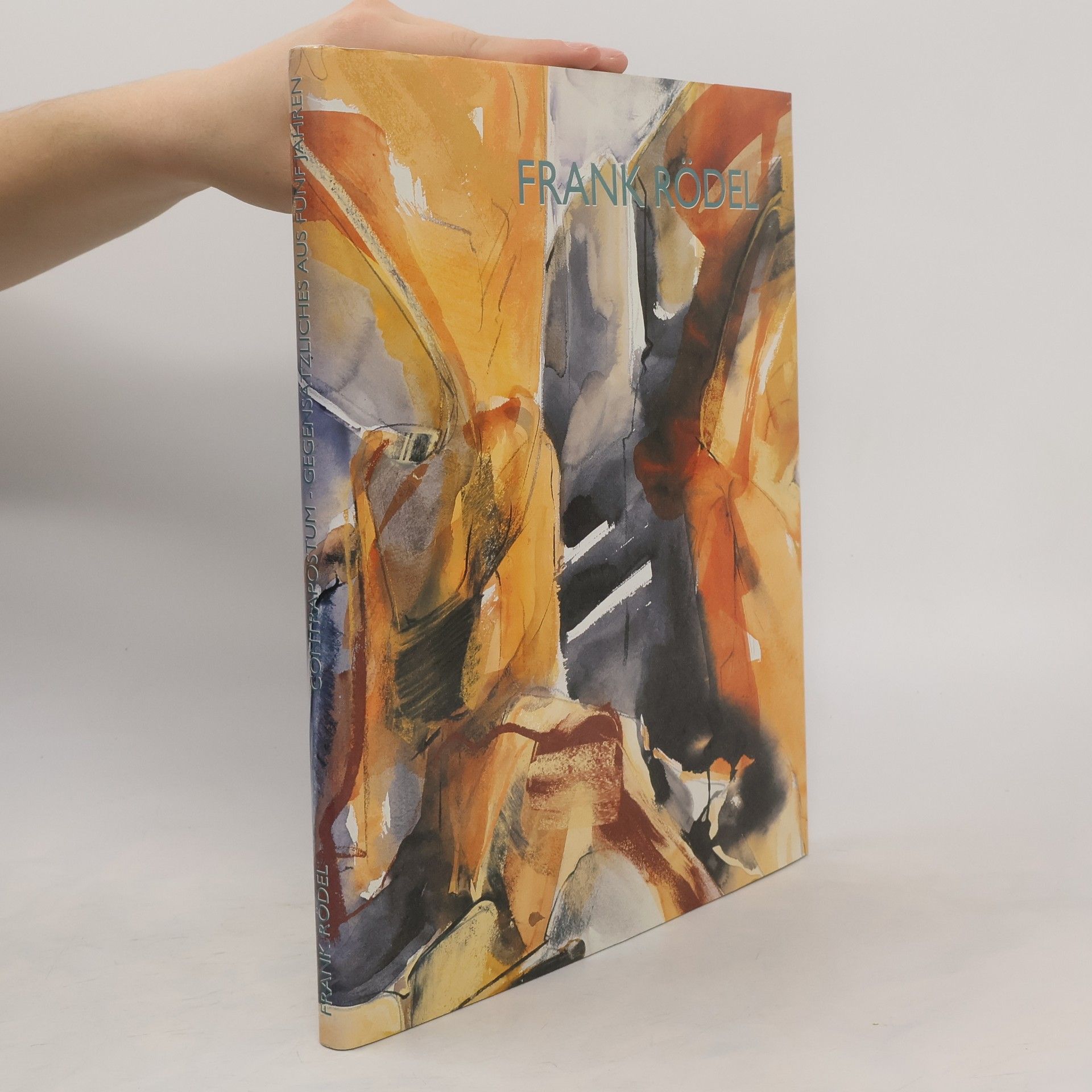

Frank Rödel, Contrapostum

- 112 Seiten

- 4 Lesestunden