In den Jahren 1927 bis 1932, in der Zeit von Weltwirtschaftskrise und aufkommendem Nationalsozialismus, zieht sich Wilhelm Lehmann in die karge Schwansener Landschaft im Nordosten Schleswig-Holsteins zurück, um zu wandern, riechen, schmecken, sehen, fühlen. Voller Ehrfurcht und Poesie, doch immer genau in ihren Beobachtungen sind seine Aufzeichnungen dieser Erfahrung des Naturschönen, deren Sprache eher an britischen denn an deutschen Autoren geschult ist, eher an Wordsworth denn an Hölderlin erinnert. Ihre Chronologie folgt dem Zyklus der Jahreszeiten, ihr Gegenstand ist das Wunder des Werdens, Reifens und Vergehens, das sich in der Melodie des Zaunkönigs ebenso offenbart wie im Hundegebell. Eine Raupe kurz vor ihrer Verpuppung erscheint dieser Beobachtung ebenso staunens- und berichtenswert wie ergraute Disteln, ein neugeborenes Lamm, die Windstille eines Sommertags. So beschwört das Bukolische Tagebuch ein naturverbundenes Leben, das die Gaben, die es nutzt, nicht verschwendet, sondern schont. 1923 gemeinsam mit Musil von Döblin mit dem Kleist-Preis ausgezeichnet, gehört Lehmann heute zu den unbekannten Klassikern der deutschen Literatur.

Wilhelm Lehmann Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

In den Jahren 1927 bis 1932, während der Weltwirtschaftskrise und dem aufkommenden Nationalsozialismus, zieht sich Wilhelm Lehmann in die karge Schwansener Landschaft im Nordosten Schleswig-Holsteins zurück, um die Natur intensiv zu erleben. Seine Aufzeichnungen sind geprägt von Ehrfurcht und Poesie, und erinnern in ihrer Sprache eher an britische Autoren wie Wordsworth als an deutsche wie Hölderlin. Die Chronologie folgt dem Jahreszeitenzyklus und thematisiert das Wunder des Werdens, Reifens und Vergehens, das sich in der Melodie des Zaunkönigs und im Hundegebell offenbart. Eine Raupe kurz vor der Verpuppung ist ebenso bemerkenswert wie ergraute Disteln oder ein neugeborenes Lamm. Lehmann beschwört ein naturverbundenes Leben, das die Gaben der Natur schont und nutzt. Sein Almanach, der von der deutschen Ökologie-Bewegung unverständlicherweise ignoriert wurde, kann als radikaler utopischer Gegenentwurf zu den Zivilisationsverheerungen gelesen werden und bietet eine frühe Theorie des Anthropozäns. 1923 erhielt er gemeinsam mit Robert Musil den Kleist-Preis von Alfred Döblin und gilt heute als unbekannter Klassiker der deutschen Literatur. Diese Ausgabe, ergänzt mit Texten zur Natur, lädt zur längst überfälligen Neuentdeckung ein.

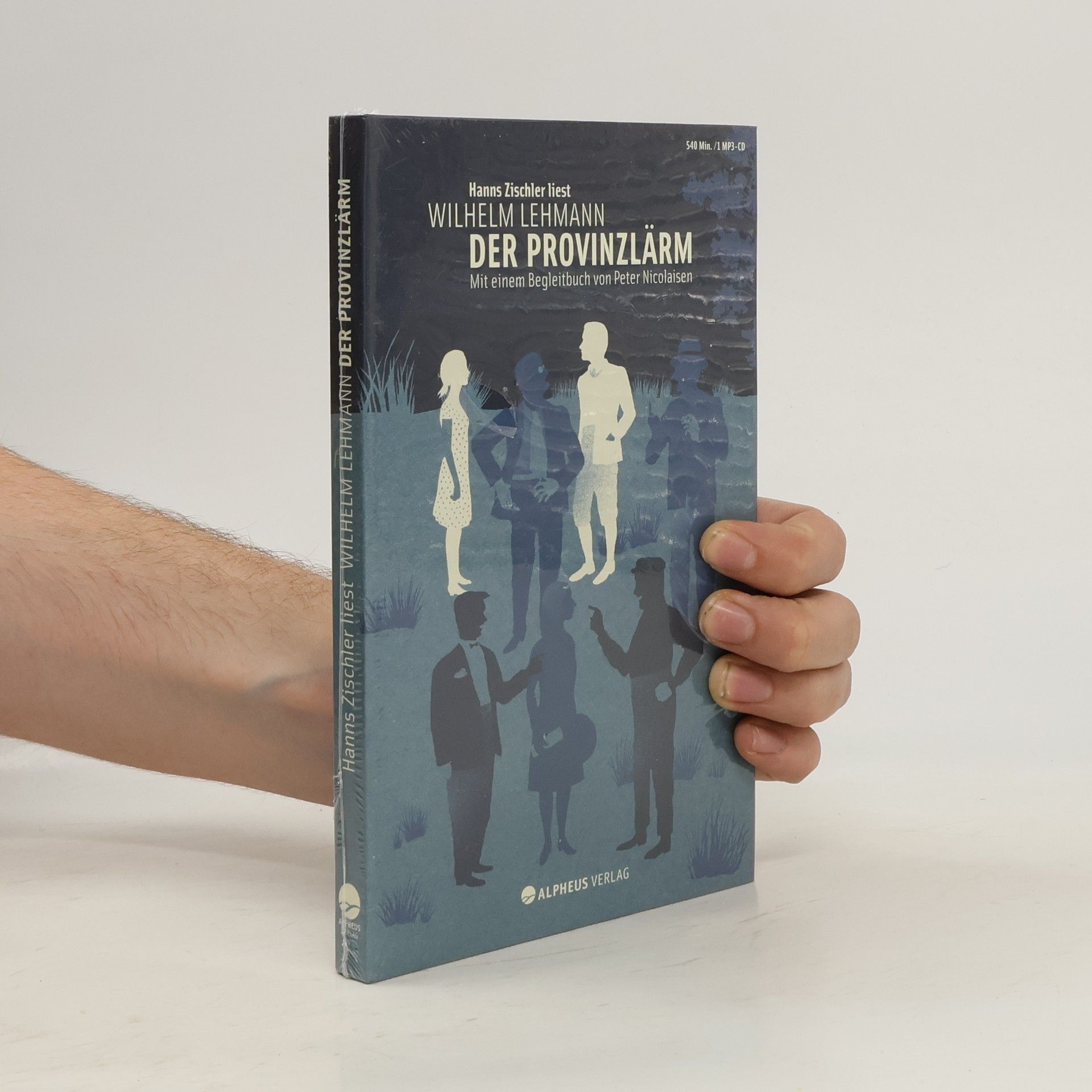

Hanns Zischler liest Wilhelm Lehmann, Der Provinzlärm

Buch. / Mit einem Begleitbuch von Peter Nicolaisen

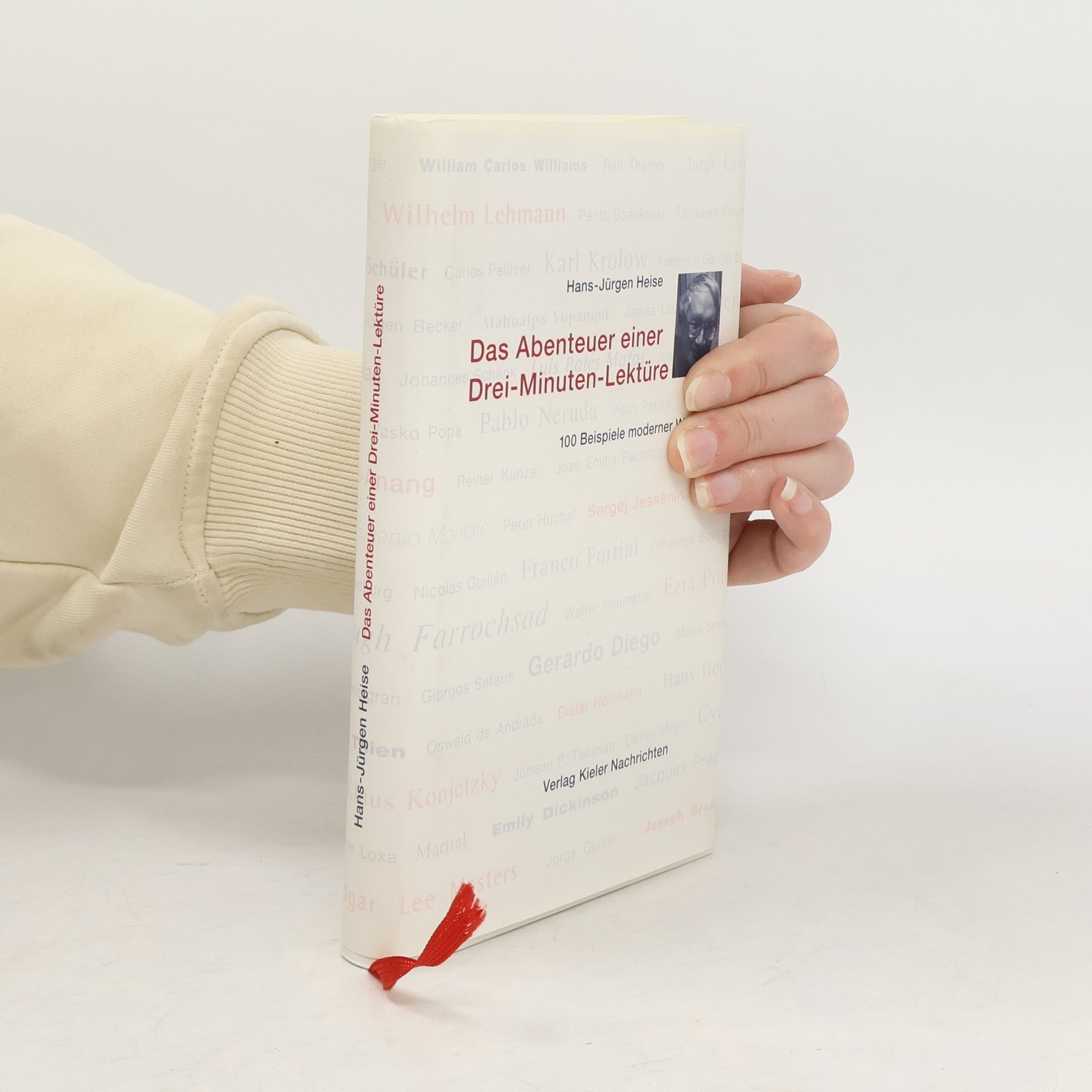

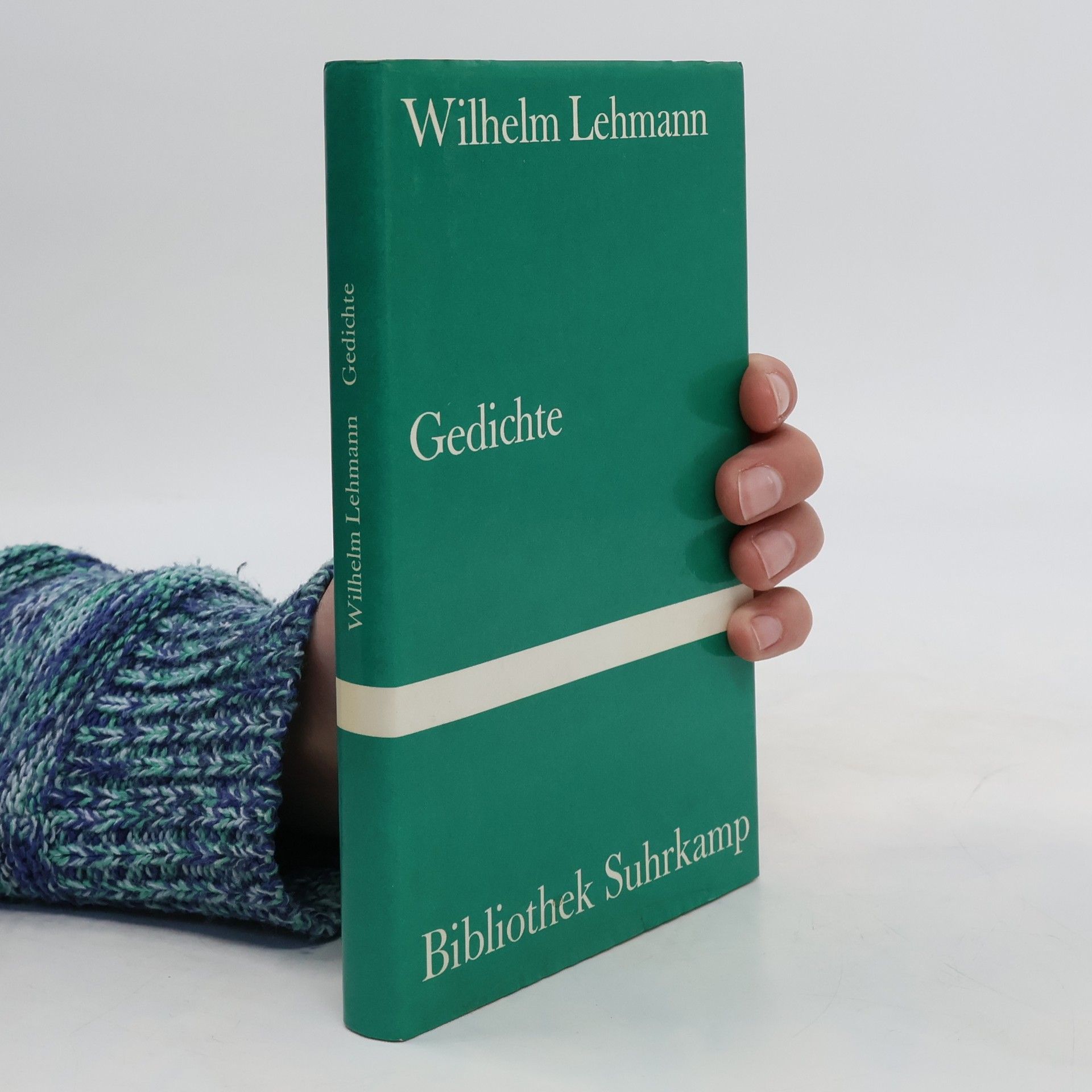

Bilderreich aber lakonisch versucht Wilhelm Lehmann, die Welt zur Welt zu machen. Während seine Lyrik auf präzisen Beobachtungen der Natur und eigenen botanischen Studien fußt und sich mit Motiven der Bildungstradition an nicht wenigen Stellen verbindet, sind Lehmanns Erlebnisse als Deserteur und Kriegsgefangener, später als Gymnasiallehrer Hintergrund der Romane. Sein 'Bukolisches Tagebuch' wiederum steht in der Tradition des anglo-amerikanischen nature writing, dient aber auch als Lyrik-Werkstatt. Im Lesebuch finden sich über 50 Gedichte aus der Zeit von 1908 bis kurz vor Lehmanns Tod im Jahr 1968. Hinzu kommen Auszüge aus den frühen, stark autobiographischen Romanen, aus dem 'Bukolischen Tagebuch' und aus poetologischen Essays sowie drei Übersetzungen englischer Lyrik.

Das ist die Ostsee

- 238 Seiten

- 9 Lesestunden

Meistererzählungen. Hrsg. v. Wilhelm Lehmann

- 804 Seiten

- 29 Lesestunden

Die Sammlung umfasst verschiedene Erzählungen und Geschichten, darunter "Immensee", "Der Schimmelreiter" und "Die Söhne des Senators". Sie bietet Einblicke in unterschiedliche Themen und Charaktere, die in verschiedenen Lebenssituationen agieren.

Herausgegeben in Verbindung mit der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz und dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach a.N. von Agathe Weigel-Lehmann, Hans D. Schäfer [Bd. 1-5], Reinhard Tgahrt [Bd. 6-8] und Bernhard Zeller ?.