Heinz-Peter Preußer Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Bestimmte Unbestimmtheit

Offene Struktur und funktionale Lenkung in audiovisuellen Medien

Mit dem begrifflichen Paradox der bestimmten Unbestimmtheit wird der Zwiespalt umrissen zwischen der offenen Struktur von filmischen (und anderen audiovisuellen) Artefakten einerseits und der funktionalen Lenkung in ihnen andererseits. Es geht darum, auf sehr unterschiedlichen Ebenen Markierungen zu identifizieren, die bestimmte kognitive und emotionale Reaktionen bewirken – und doch einen Grad an Unbestimmtheit zurücklassen, der die aktive und kreative Mitwirkung der Rezipienten erfordert. Solche Unbestimmtheitsstellen verlangen nach Konkretionen als mitschöpferischer Leistung, können aber auch im Unbestimmten verbleiben. Die Rezeptionsästhetik nennt diese Momente dann die Leerstellen in einem Text, wenn sie die Einbildungskraft konkret herausfordern, die Leser oder Betrachter in den Sinnkonstruktionsprozess kombinatorisch einbinden. Modernität entsteht freilich erst, wenn hinlänglich Unbestimmtheit zu konstatieren ist, diese aber so deutlich und bestimmt markiert wird, dass eine Dekodierung zumindest möglich scheint. Ein infiniter Prozess des unendlichen Reflexionskontinuums auf Rezipientenseite wird so generiert, was wiederum als Werturteil fungieren kann. Je forcierter die letzte Antwort verweigert wird, desto offenkundiger der Konflikt der Interpretationen, umso größer die kognitive und emotionale Anforderung an die Imagination.

Die Verbindung von Mythos und Geschlecht in der Antike spiegelt jahrtausendealte Erfahrungen wider und legitimiert soziale Strukturen und Gewaltverhältnisse. Geschlechterzuweisungen sind machtabhängig und reflektieren konstante menschliche Erfahrungen, die Sexualität und Erotik einbeziehen. Während die Antike misogyn war, gab es auch souveräne Frauen und erste Anklagen gegen Ungleichheit, wie in der attischen Tragödie. Die Analyse zeigt, dass das Verhältnis zwischen Geschlechtern nicht linear fortschreitet, sondern ein komplexes, turbulentes Feld bleibt, das bis in die Gegenwart wirkt.

Das Adjektiv 'pathisch' wird in älteren Nachschlagewerken mit Ludwig Klages in Verbindung gebracht und beschreibt ein rezeptives Selbst, das passiv an einem Artefakt oder Bild der Lebenswelt teilhat. Das 'wirkliche Erlebnis' gehört zu transitiven Lebensvorgängen, bei denen das Selbst von der Subjektstelle zur Objektstelle wechselt: Die Gemütsbewegung widerfährt, und das Ich ist dem lebendigen Geschehen ausgeliefert. Das vorliegende Buch untersucht den Wandel und die Konstanz in Theorien der Wahrnehmung, der Kritik des Logozentrismus und des Subjekts, insbesondere bei Poststrukturalisten wie Jacques Derrida, Michel Foucault, Roland Barthes und Paul Virilio. Die 'Pathische Ästhetik' wird als Beginn einer 'Urgeschichte der Postmoderne' betrachtet und basiert auf der Geistkritik der späten Lebensphilosophie. Der Begriff umfasst ein Jahrhundert und historisiert den Theorierahmen des Poststrukturalismus sowie die Epoche der Postmoderne. Pathiker sind demnach Getriebene, die gegen die aktiven Gestalter der Antike stehen. Sie überlassen sich dem Spiel ihrer Einfälle und widersprechen den handelnden Akteuren, deren Dasein im Wollen verankert ist. Der Pathiker verkörpert das Vitalwesen, während der Tatmensch aktiv die Realität fragmentiert und erfasst. Diese Perspektive schafft einen radikalen Dualismus, der Vermittlung und Versöhnung ausschließt und macht die 'Pathische Ästhetik' zu einem bedeutenden Gegenentwurf zum modernen Subjektve

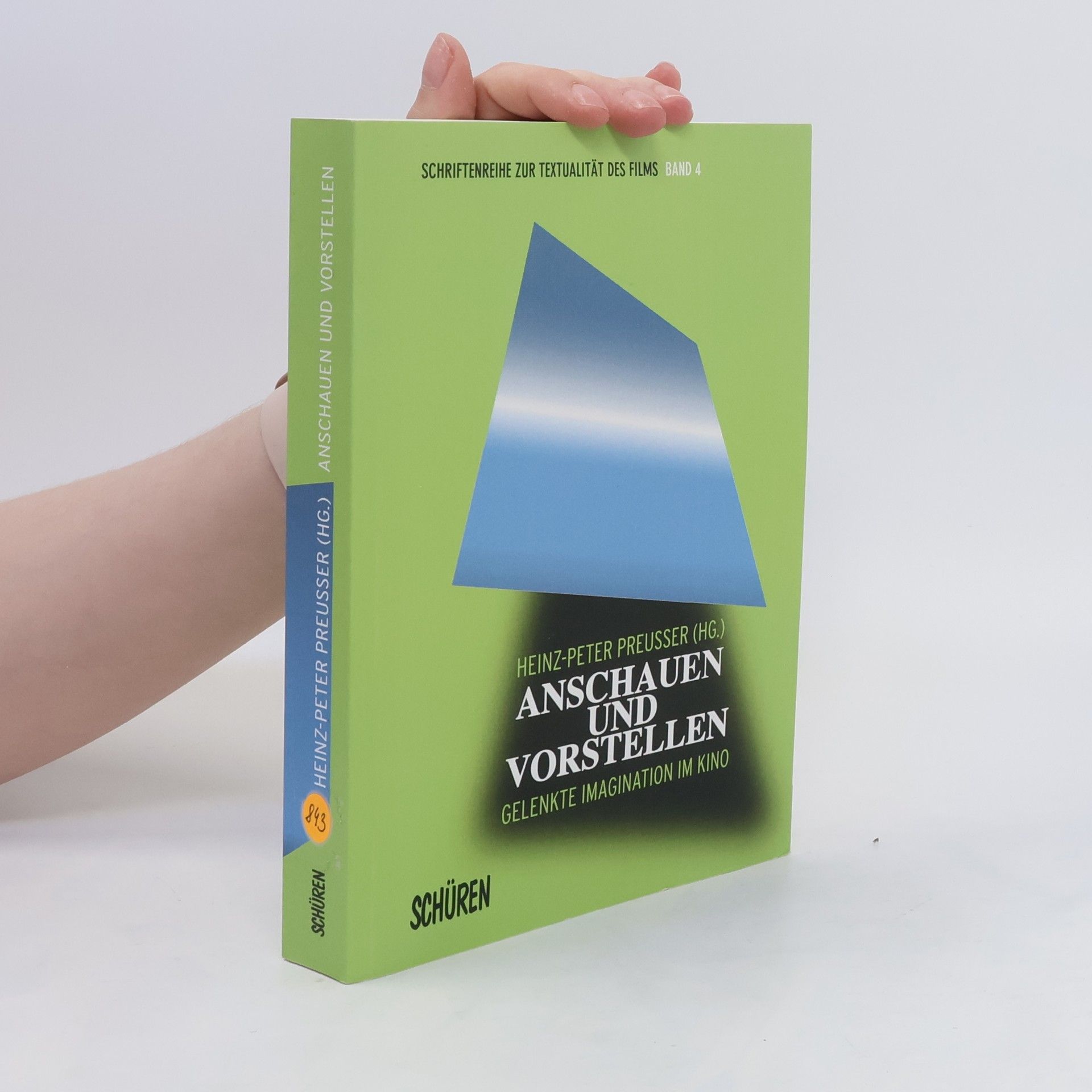

Anschauen und Vorstellen

- 452 Seiten

- 16 Lesestunden

Im Anschauen erschöpft sich die Tätigkeit des Zuschauers keineswegs. Imaginative Ergänzungen sind notwendig, um einen Film verstehen zu können. Auch die Vorstellung wird gelenkt durch zum Teil explizite Markierungen im Filmtext. Diese steuern ganz erheblich die emotionale Einbindung des Rezipienten. Beiträge von Ulf Abraham, Wolfram Bergande, Jörg Bernardy, Constanze Breuer, Stephen Brockmann, Jihae Chung, Kathrin Fahlenbrach, Matteo Galli, Julian Hanich, Sabine Haenni, Britta Hartmann, Heinz-B. Heller, Thorsten Kluss, Klaus Kreimeier, Michael Niehaus, Johannes Pause, Heinz-Peter Preußer, Martin Rehfeldt, Nina Schimmel, Julia Schoderer, Kerstin Stutterheim, Anja Magali Trautmann, Janina Wildfeuer und Hans J. Wulff