Miloš Řezník Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Život a příhody Remusovy. Kašubské zrcadlo

- 384 Seiten

- 14 Lesestunden

Život a příhody Remusovy můžeme považovat za nejpopulárnější dílo kašubského literárního kánonu. Majkowski tento román napsal ve 20. letech 20. století (poprvé vyšel v době jeho smrti v roce 1938). Remusovy rytířské příběhy nabízejí pozoruhodnou syntézu regionální tradice a reáliíkašubského etnika, obecně považovaného za „pozůstatek“ pomořansko-slovanského osídlení baltského pobřeží. Prvky moderního pohledu na člověka a společnost se zde spojují s elementy kašubské lidové roviny, lokální paměti se zde prolínají s představami o obecných souvislostech historického rozvoje kašubské společnosti. Majkowski do svého románu začlenil pasáže, motivy i symboly ze své rané literární tvorby, v níž se postava Remuse či scény z pozdějšího románu začínají objevovat již koncem 19. století. Z obecného hlediska se román pohybuje na pomezí realismu a pozdního novoromantismu a nese v sobě i prvky historismu a politicko-kulturního aktivismu. Zároveň jsou ale Remusovy příhody i dobrodružným románem a jakýmsi kulturním cestopisem, v němž rytíř Remus nabývá podoby dona Quijota, i když rozhodně není rytířem smutné postavy.

Die Schweden in Mitteleuropa

Verflechtungen – Nachwirkungen – Erinnerung

Schweden beeinflusste die politische, soziale und kulturelle Entwicklung Mitteleuropas durch seine Beziehungen zur Region, Migrationen, Konflikte, Kulturtransfer und Imaginationen. Diese Verflechtungen unterlagen jedoch von Epoche zu Epoche einem tiefen historischen Wandel und variieren stark in verschiedenen Ländern, Regionen und sozialen Gruppen. Seit dem Mittelalter war Schweden nicht nur ein Einflussfaktor in Mitteleuropa, sondern auch ein wichtiger Referenzpunkt für Selbst- und Fremdzuschreibungen der mitteleuropäischen Gesellschaften. Politische Beziehungen, kriegerische Auseinandersetzungen, Migrationsströme über die Ostsee, dynastische Verbindungen, Handel, konfessionelle Fragen und gegenseitige Stereotype spielten eine bedeutende Rolle. Daher sind „Schweden“ und die damit verbundenen Ereignisse zu wichtigen Erinnerungsorten auf regionaler, lokaler und nationaler Ebene geworden, die viele gruppen- und länderübergreifende Topoi hervorgebracht haben. Die Beiträge des Bandes untersuchen diese Thematik vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart und zeigen anhand konkreter Themen die Vielfalt der Problematik, indem sie gezielt die nationalgeschichtliche Perspektive verlassen und sich auf gruppen- oder regionalspezifische Sichtweisen konzentrieren.

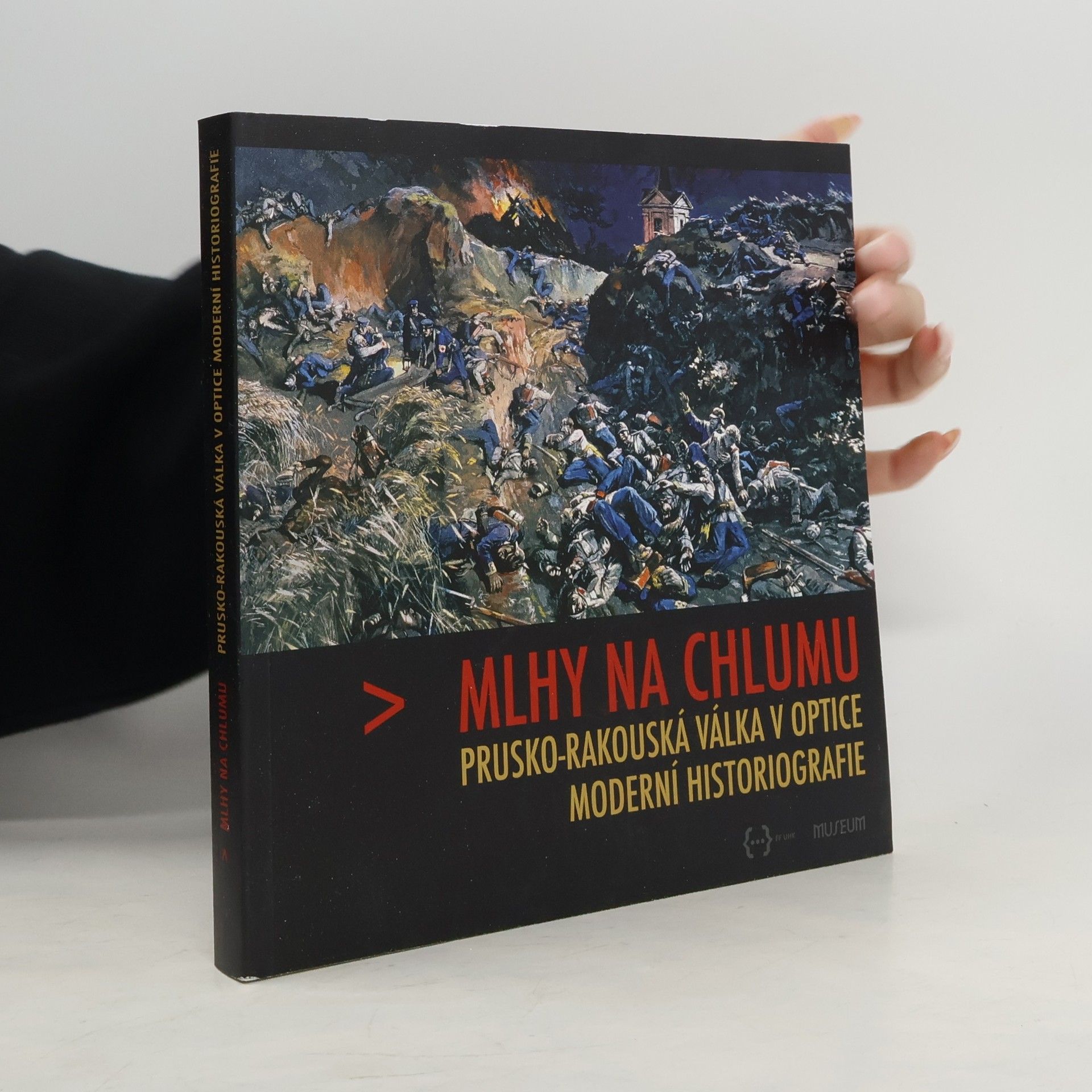

Mlhy na Chlumu: Prusko-rakouská válka v optice moderní historiografie

- 378 Seiten

- 14 Lesestunden

Autoři soustředí svoji pozornost k historickým a symbolickým „uzlovým bodům“, které jsou důležité jak pro vývoj polské společnosti, tak pro pozdější polskou historickou paměť. Text tak postihuje základní problémy a souvislosti historického vývoje jednotlivých období. Zvláštní pozornost je věnována úloze Polska v regionu a ve světě, regionální různorodosti, proměnám kolektivních identit a historické paměti, historickým formám státnosti, kulturnímu transferu a společenským strukturám.

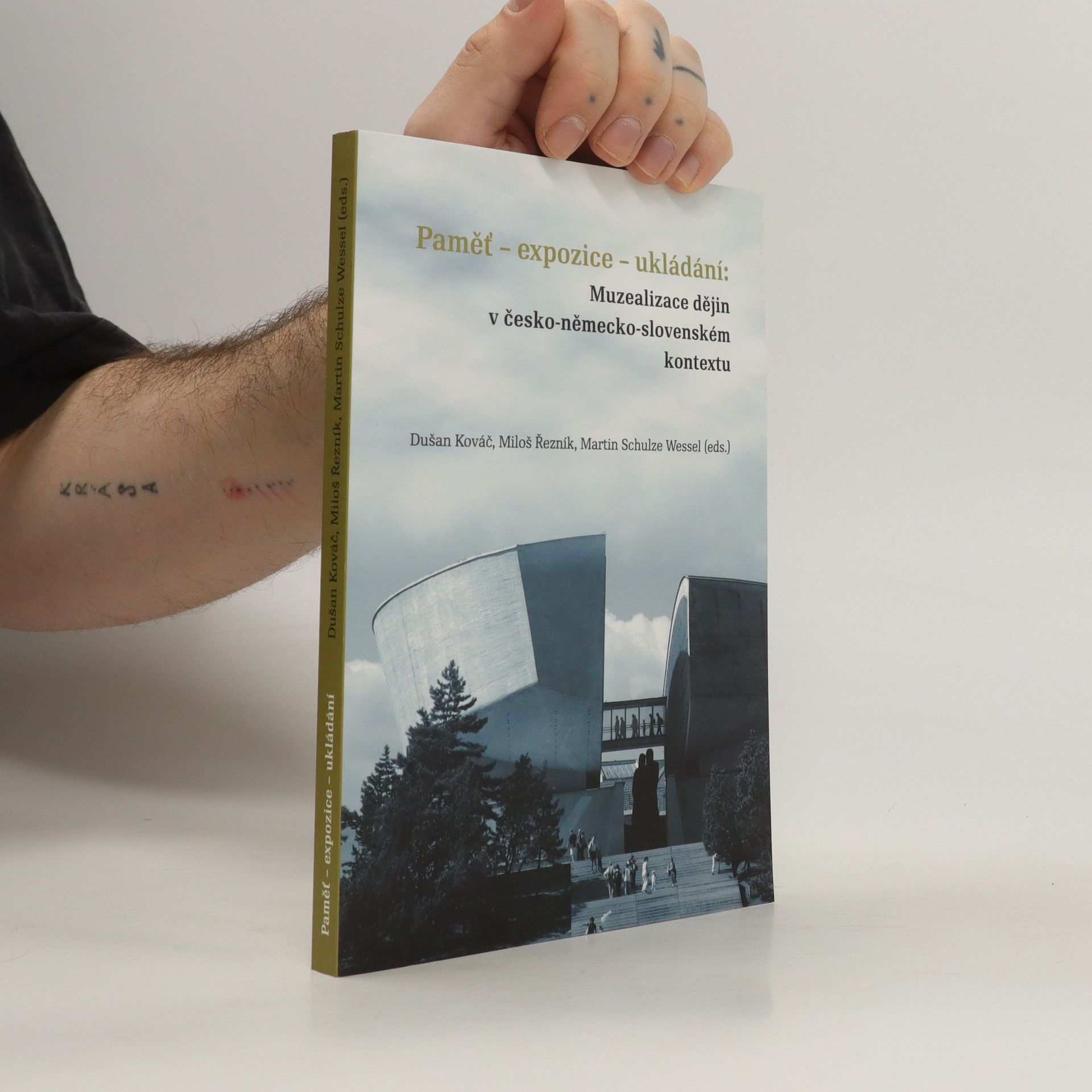

Muzeum je i v pozdně moderním věku prominentním médiem historické komemorace a reprezentace. Nikdy v minulosti neexistovalo tolik muzeí jako dnes. Historická muzea moderní doby však neodrážejí bezprostředně státní politiku paměti, nýbrž sama vystupují jako aktér paměťového diskurzu. Politické a společenské zvraty přitom často vedou k přetváření muzeí a muzejních expozicí, ke zřizování nových a zavírání mnoha starých muzeí. Předkládaná publikace se ve středoevropském kontextu věnuje těmto problémům stejně jako vzájemným interakcím, procesům transnacionalizace a srovnávacím analýzám muzejnictví.

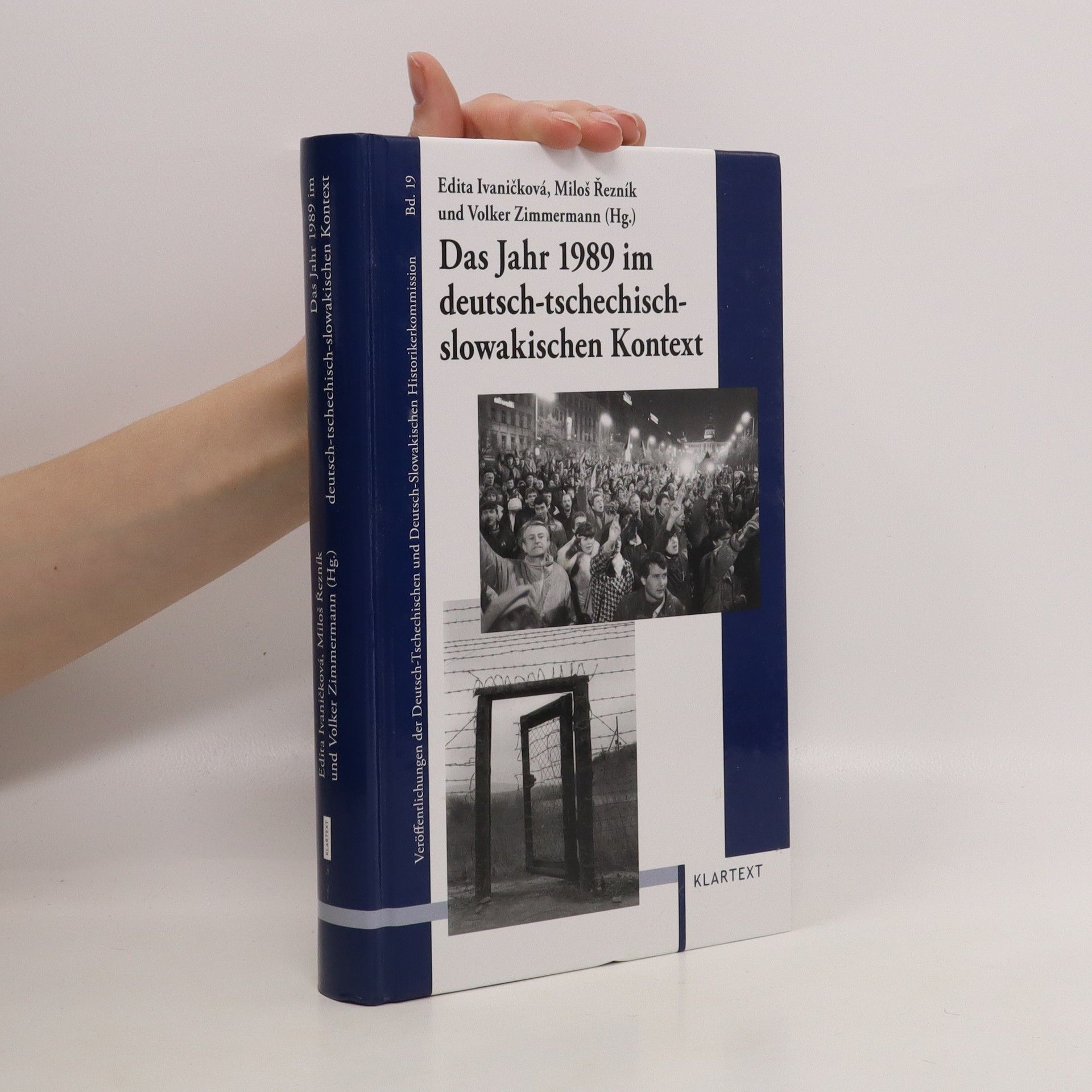

Das Jahr 1989 im deutsch-tschechisch-slowakischen Kontext

- 280 Seiten

- 10 Lesestunden

Zugleich Band 19 der Reihe „Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission“. Die Gründe für den Zerfall der staatssozialistischen Systeme werden auch noch über 20 Jahre nach den Umwälzungen von 1989 kontrovers diskutiert. In dem Sammelband, der auf eine Tagung der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission zurückgeht, beschäftigen sich die Autoren mit diesem Thema am Beispiel der DDR und der Tschechoslowakei in vergleichender und beziehungsgeschichtlicher Perspektive. So werden grundlegende Überlegungen zum Zusammenbruch der Regime angestellt, die Entwicklung in der Tschechoslowakei auf der außenpolitischen und regionalgeschichtlichen Ebene betrachtet und die Beziehungen zwischen der DDR und der Tschechoslowakei sowie der BRD und der Tschechoslowakei beschrieben. Weitere Themen sind der Umgang verschiedener politischer und gesellschaftlicher Akteure mit dem Wandel sowie die heutige Erinnerung an das Jahr 1989.

Dějiny Polska v datech

- 584 Seiten

- 21 Lesestunden

Praktická příručka, která seznamuje čtenáře s nejdůležitějšími daty a událostmi z dějin, domácí i mezinárodní politiky i se základními údaji z kulturní a hospodářské sféry. Jednotlivá období jsou uvedena přehledovými statěmi, následuje vlastní chronologie a knihu uzavírají tabulky (panovníci, vlády, církevní představitelé) a jmenný rejstřík-slovníček se základními daty osobností a stručnou charakteristikou. Text provází množství ilustrací (portréty, veduty, mapky atd.). Autor, renomovaný historik, přednáší evropské dějiny na univerzitě v Lipsku. Pro Libri mj. napsal Polsko, Bělorusko a Sasko v edici Stručná historie států.

Frontiers, Regions and Identities in Europe

- 312 Seiten

- 11 Lesestunden

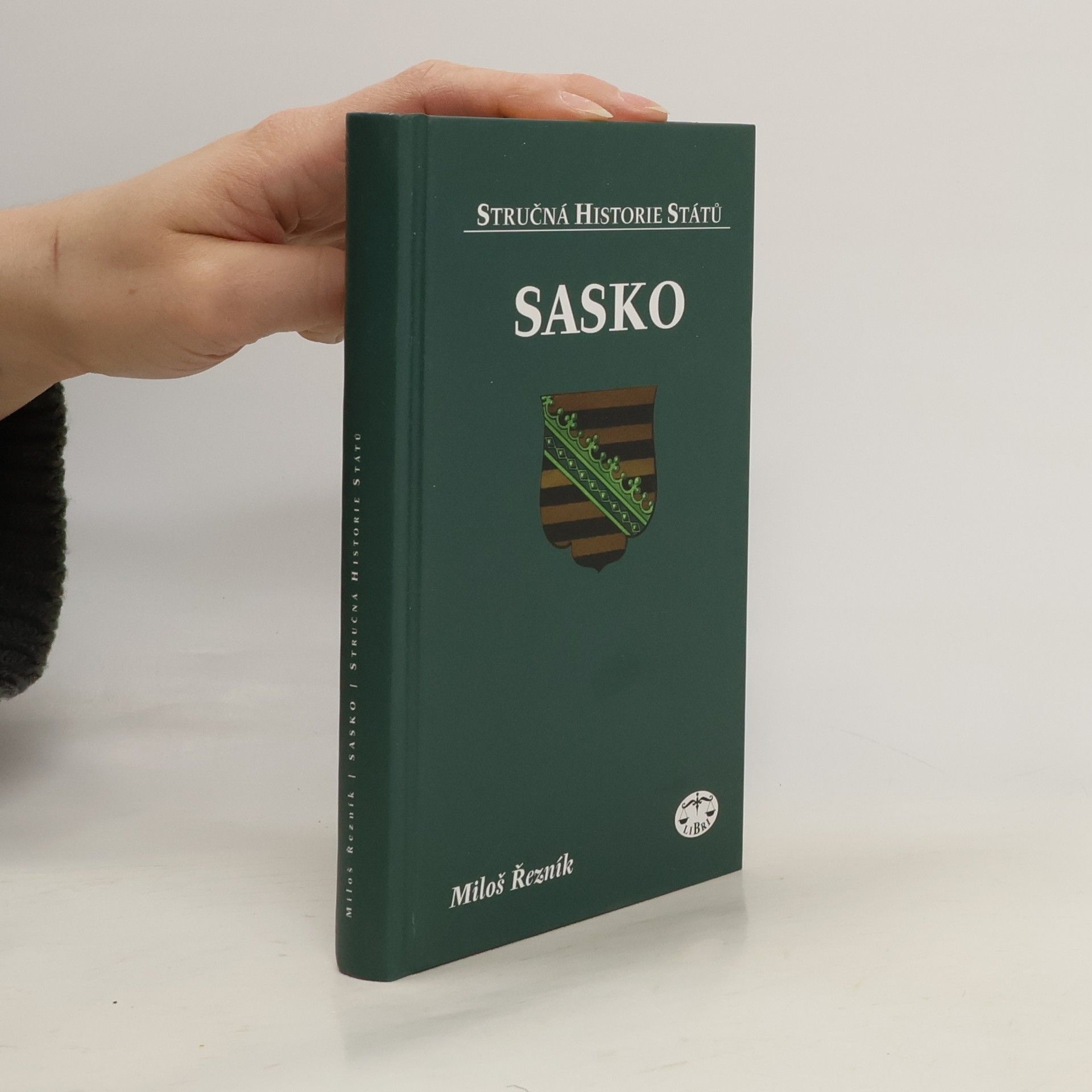

Sasko

- 200 Seiten

- 7 Lesestunden

Český historik působící dlouhodobě na německé univerzitě přináší vůbec první souhrnné zpracování dějin jednoho ze stěžejních německých států, který navíc – do jeho pohlcení německým císařstvím – velice často hrál významnou roli v našich dějinách, ať již v raném, vrcholném či pozdním středověku, ale i poté, mj. jako spojenec Habsburků. Významná část textu je věnována dějinám 20. století a česko-saským vzájemným vztahům. Nechybí encyklopedické heslo a další náležitosti řady.