Die Untersuchung von Ingrid Scheurmann analysiert die Entwicklung des Kultur- und Naturerhalts seit dem 19. Jahrhundert und beleuchtet dabei wichtige Fachdiskurse. Sie identifiziert ungenutzte Potenziale sowie traditionelles Wissen und bietet zukunftsfähige Perspektiven an. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen und der Forschung zum Anthropozän formuliert sie eine innovative Theorie zur Erhaltung, die neue Ansätze für den Umgang mit kulturellen und natürlichen Ressourcen eröffnet.

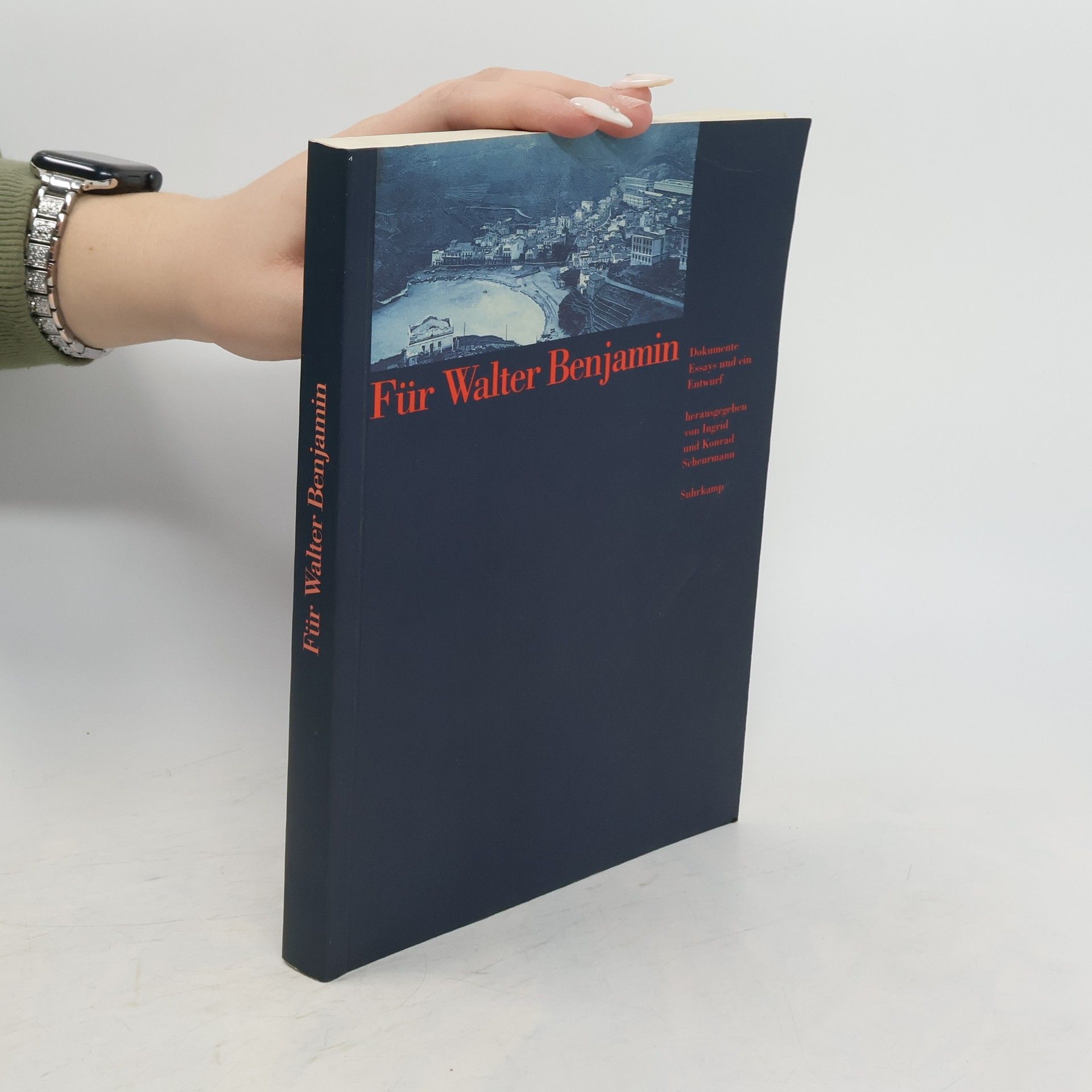

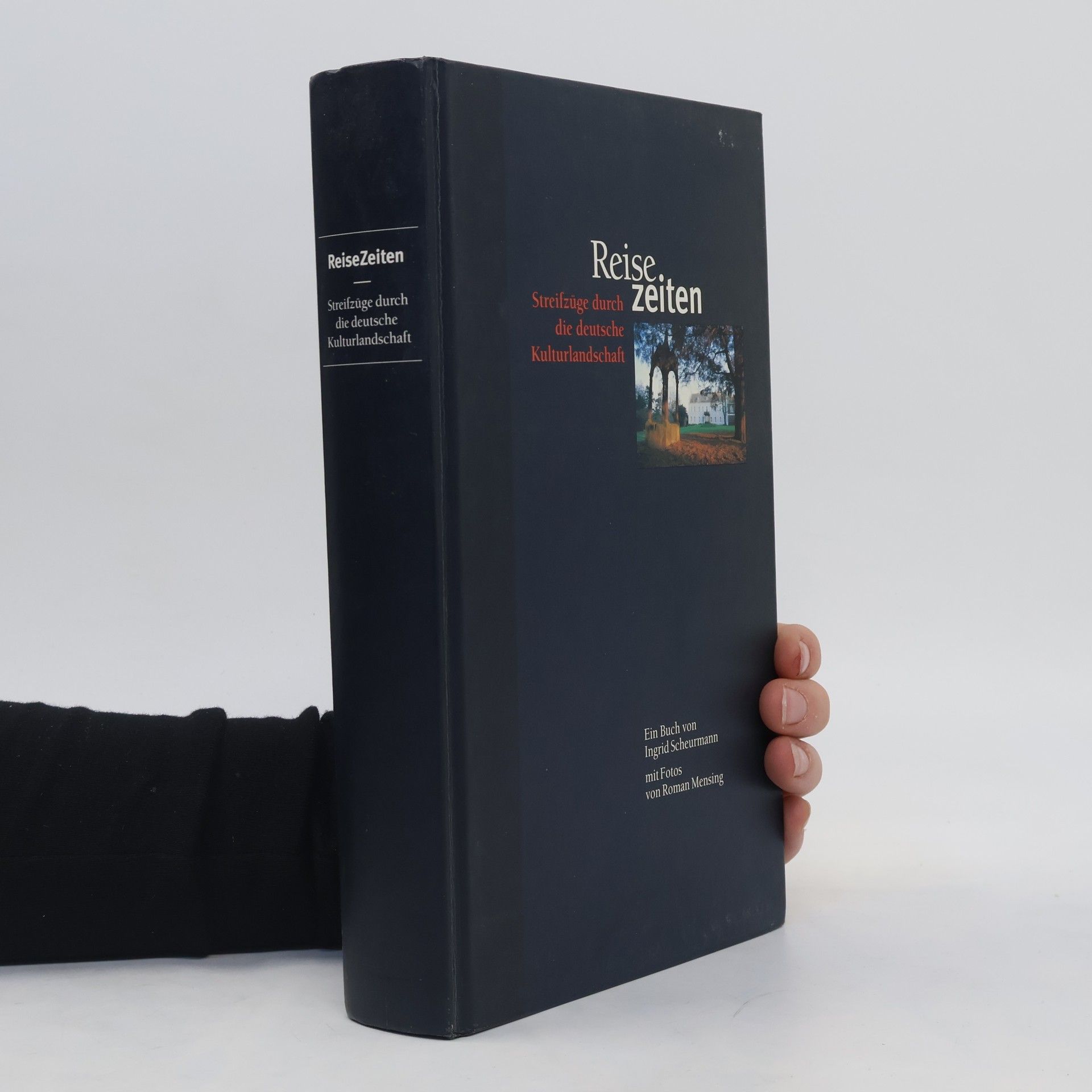

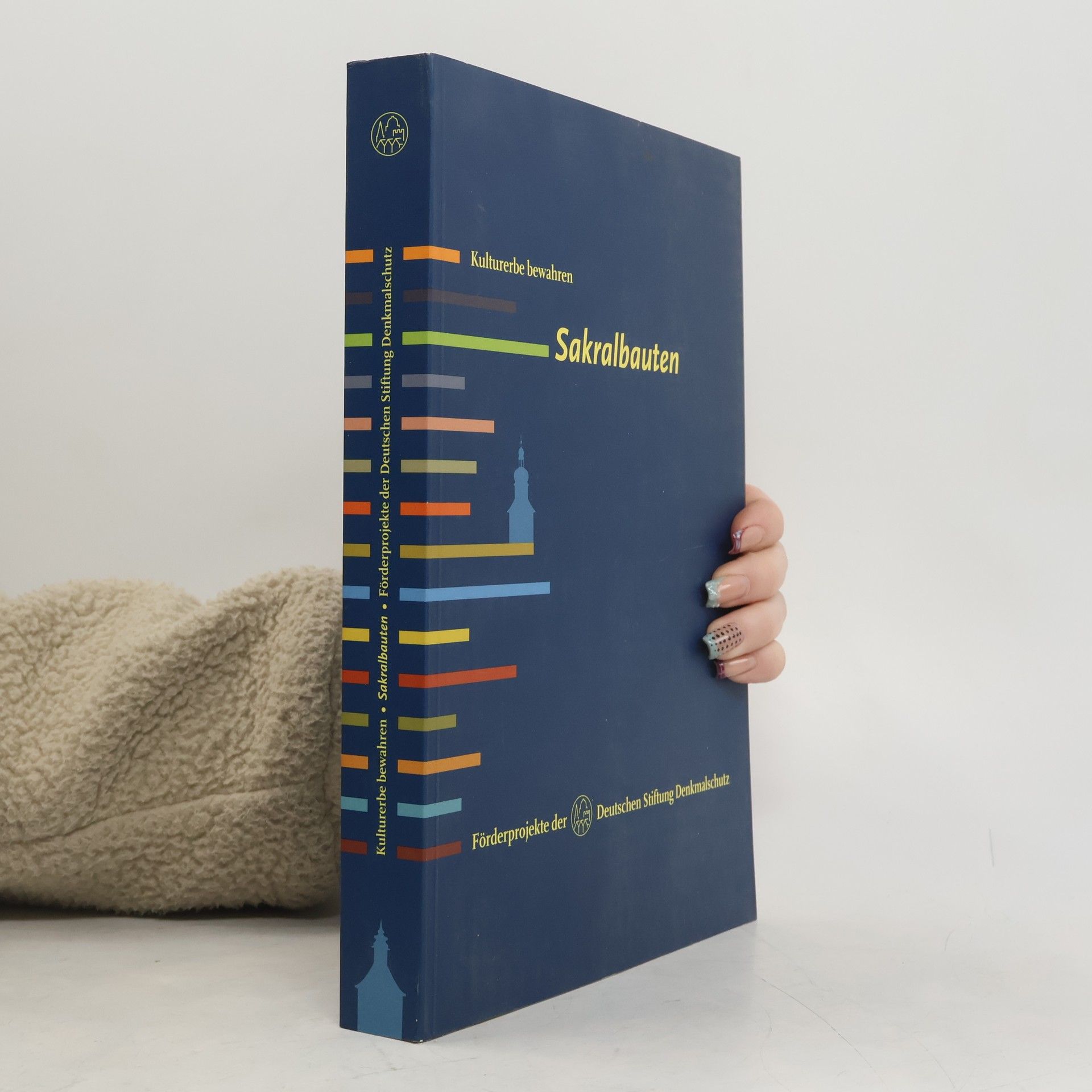

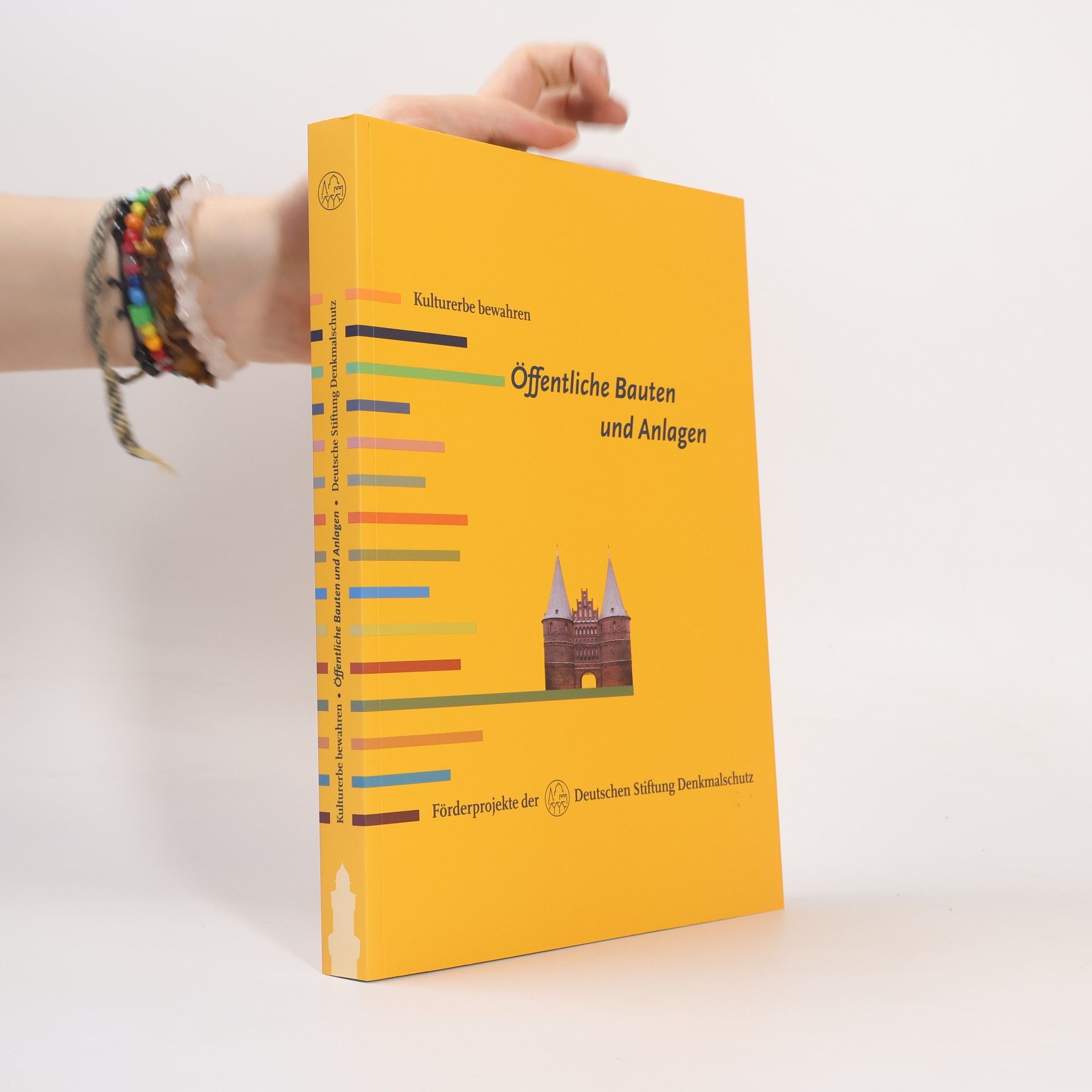

Ingrid Scheurmann Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

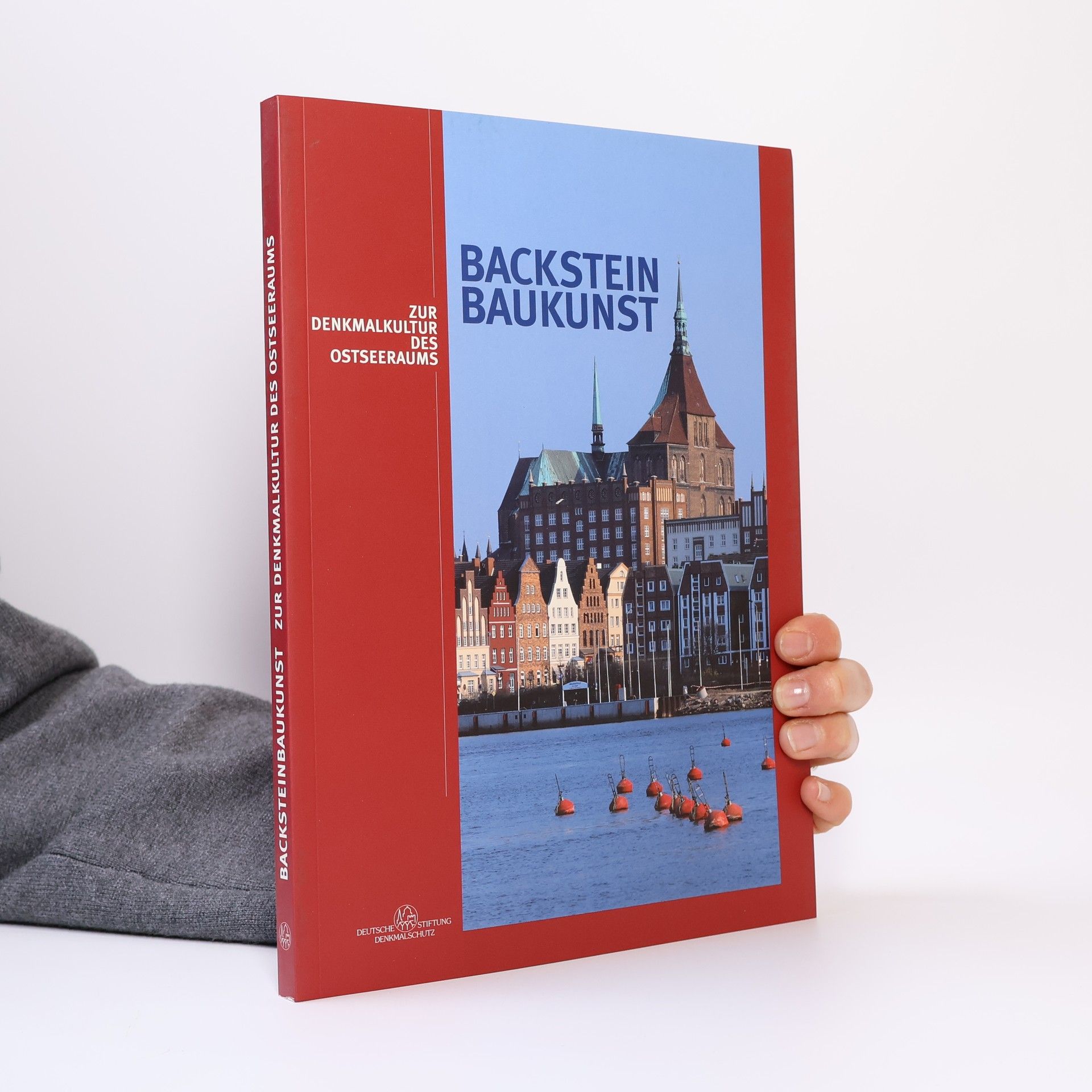

Aufsätze von: Gottfried Kiesow, Christofer Herrmann, Kazimierz Pospieszny, Ojars Sparitis, Knut Drake, Jens Christian Holst und Bernhard Winking.

Kulturerbe bewahren - 3: Schlösser, Burgen, Parks

- 256 Seiten

- 9 Lesestunden