Amerika erzählen

Besuche in der Neuen Welt - von Sartre bis Adorno

Besuche in der Neuen Welt - von Sartre bis Adorno

Wie Hannah Arendt, Adorno & Co. das Denken revolutionierten

Von den wilden Anfängen der Frankfurter Schule zum neuen Denken Das gepflegte Café Laumer in Frankfurt-Westend wurde im Sommer 1930 zum Treffpunkt einer illustren Gruppe: Von der geselligen Atmosphäre angelockt, trafen hier die Anhänger des Instituts für Sozialforschung auf den Kreis um Karl Mannheim und Norbert Elias. Die gegensätzlichsten Positionen prallten aufeinander, während in einem Punkt bemerkenswerte Einigkeit herrschte: In der Soziologie sah man die neue Königsdisziplin. Man riskierte einen völlig anderen Blick, befreite sich vom hochgestochenen metaphysischen Denken und wollte endlich die »wirkliche Welt« betrachten. Wolfgang Martynkewicz verfolgt die Lebenswege der prominenten Diskutanten des »Kränzchens« von ihren Anfängen über das Exil bis in die junge Bundesrepublik und führt anschaulich vor Augen, wie die Revolutionierung der Lebensart mit der Revolutionierung des Denkens einherging. Mit Hannah Arendt, Theodor W. Adorno, Paul und Hannah Tillich, Gisèle Freund, Max Horkheimer u. v. a.

Einstein im Badehaus 8. Ein 20er-Jahre-Heft. MaroHeft #7

»Lichter am Himmel alle schief [...] Sterne nicht dort, wo sie scheinen oder berechnet waren, aber niemand muss sich fürchten«, verkündete die »Times« Ende 1919. Einsteins Berechnungen bestätigten sich. Ein jahrhundertelang geltendes Weltbild wurde aus den Angeln gehoben, die Relativitätstheorie betrat die Bühne. Doch Einsteins Theorie hatte einen bedeutenden Nachteil, sie war nicht in einer alltäglichen nichtmathematischen Sprache darzustellen und blieb, so Einstein selbst, »gemein unverständlich«. Der Physiker wurde zum Star, aber auch zur Reizfigur. Konservative Kräfte fühlten sich von seinem mathematischen Nachweis provoziert und begannen gegen ihn zu hetzen, besonders in Deutschland. Im August 1920 kam es zu einer Protestversammlung in der Berliner Philharmonie, wenig später standen sich auf einer Tagung in Bad Nauheim Albert Einstein und sein stärkster Widersacher, der Nobelpreisträger Philipp Lenard gegenüber. Ein Showdown, moderiert von Max Planck, vor gebannten Zuschauern im Badehaus 8. MaroHeft #7 geht der Frage nach: Warum wurde Einsteins Relativitätstheorie als bedrohlich, abstrakt und »modernistisch« zurückgewiesen, ähnlich wie andere progressive Tendenzen der anbrechenden 20er Jahre? MaroHeft #7 - Ein 20er-Jahre-Heft - erscheint mit vielen Originaldruckgraphiken in einer Sonderfarbe und beiliegendem Plakat von Gabriela Jolowicz

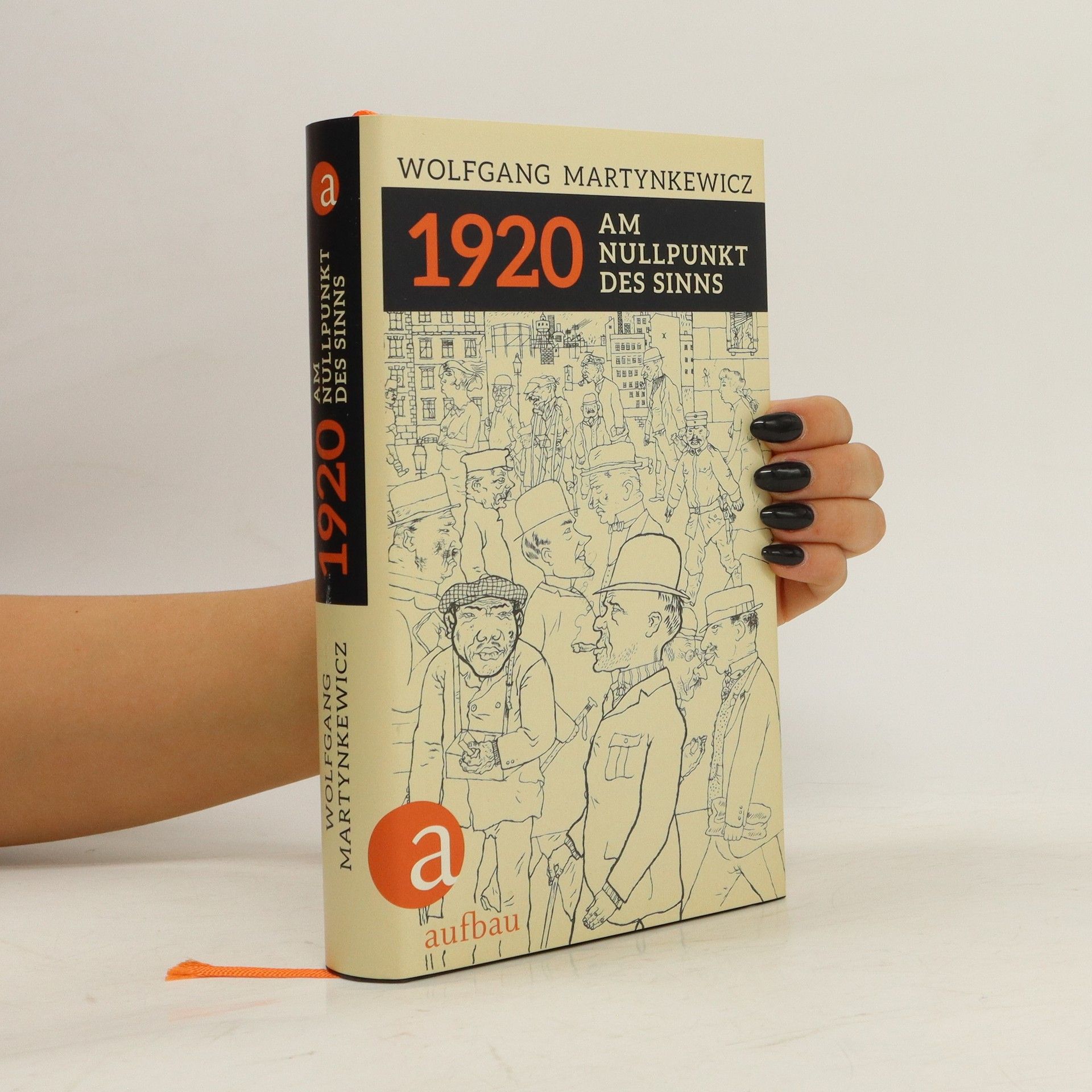

Die Reise in ein epochales Jahr und in die Vorgeschichte der Goldenen Zwanziger 1920 war ein Jahr, das den Zeitgenossen chaotisch, anarchisch und haltlos erschien. Zugleich war es der Moment für Visionen, Träume und Utopien. Denn der Nullpunkt, nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs und vor dem Aufschwung in die Goldenen Zwanziger, liegt zwischen beiden Polen als ein Raum von ungeahnter Kraft. Wolfgang Martynkewicz entwirft ein Schicksalspanorama, das diesen entscheidenden Wendepunkt europäischer Geschichte wieder aufleben lässt – mit eindrücklichen Porträts von Bertolt Brecht, Sigmund Freud, Franz Kafka, Milena Jesenská, Hannah Höch u. v. m. »Mit einem Ruck emanzipierte sich die Nachkriegsgeneration brutal von allem bisher Gültigen und wandte jedweder Tradition den Rücken zu ... und selbstverständlich begann alles mit wilden Übertreibungen.« Stefan Zweig

»Rasender Mensch ist er und sehr stark.« Else Lasker-Schüler Else Lasker-Schüler, Tilly Wedekind, Mopsa und Thea Sternheim – Gottfried Benns amouröse Abenteuer sind legendär, obschon er auf den ersten Blick wenig anziehend wirkte. Wolfgang Martynkewicz schildert Benn als Dichter und Liebenden in einer Zeit, in der die festen Bezugspunkte schwankten. Eine meisterhaft erzählte Lebens- und Liebesgeschichte vor dem Hintergrund der heraufziehenden Konflikte des 20. Jahrhunderts. Im Februar 1917 besuchte der junge Militärarzt und Dichter Gottfried Benn die Familie Sternheim in La Hulpe bei Brüssel. »Stark. Bedeutend. Aber schrecklich zugleich«, schreibt Thea Sternheim in ihr Tagebuch. Diese Mischung aus Bewunderung und Abscheu ist typisch für die Art und Weise, wie Frauen Gottfried Benn sahen. Benn stellte infrage, was der bürgerlichen Welt heilig war: das ästhetische Empfinden, den guten Geschmack und die Moral. Aus der Begegnung mit Thea Sternheim und ihrer Tochter Mopsa entwickelt sich eine Ménage-à-trois, die bis in die fünfziger Jahre anhalten wird.

Über vierzig Jahre, von 1898 bis 1941, war das Haus des Münchner Verlegerehepaars Hugo und Elsa Bruckmann ein Treffpunkt für bedeutende Künstler, Literaten, Musiker und Gelehrte. Mit dem Auftritt Adolf Hitlers wurde der Salon zum Schauplatz, an dem eine hochgeistige Elite und die radikale Rechte aufeinandertrafen. Wolfgang Martynkewicz beleuchtet in seinem Werk ein provokantes Kapitel deutscher Geschichte, das in die Abgründe des 20. Jahrhunderts führt und die Moderne als Experimentierfeld thematisiert. Im Haus der Bruckmanns versammelte sich ein elitärer Kreis von Künstlern und Literaten, die sich unpolitisch verstanden und ein gemeinsames Unbehagen an der Moderne teilten. Hier rezitierten Größen wie Rainer Maria Rilke und Hugo von Hofmannsthal ihre Werke, während Norbert von Hellingrath über Hölderlins Lyrik dozierte. Richard Riemerschmid forderte eine Gesellschaft des „guten Geschmacks“, und Rudolf Kassner sprach von menschlicher Größe. Nach dem Ersten Weltkrieg veränderte sich das Verhältnis zur Macht, und im Dezember 1924 trat Hitler erstmals im Salon auf. Von nun an zählten er, Rudolf Heß und Alfred Rosenberg zu den regelmäßigen Gästen. War im Hause Bruckmann ein Gesinnungswandel eingetreten, oder liegen die Gegensätze näher beieinander, als es scheint?

Edgar Allen Poe gilt als der große Magier des Schreckens. Seine Werke sind aber weit mehr als spannende Unterhaltungslektüre: Poes Prosatexte und Gedichte zeichnen die Kehrseite des amerikanischen Traums, beschreiben die selbstzerstörerischen Folgen eines grenzenlosen Willens und entwerfen eindringliche Bilder von Katastrophenlust und Todessehnsucht.

Wolfgang Martynkewicz, geb. 1955, Studium der Literaturwissenschaft, Soziologie und Psychologie, Promotion 1990. Er ist freier Autor und Dozent für Literaturwissenschaft. Zahlreiche Veröffentlichungen zur Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts und zur Geschichte der Psychoanalyse. Für «rowohlts monographien» schrieb er die Bände über Arno Schmidt (rm 50484, 1992), Jane Austen (rm 50528, 1995) und Edgar Allan Poe (rm 50599, 2003).

Jane Austen gehört zu den Klassikern der englischen Literatur, in Deutschland ist sie jedoch noch immer zu entdecken. Dies gilt für ihre sechs großen Romane, vor allem aber für ihre Sketche, Grotesken und Burlesken, die sie bereits im Alter zwischen zwölf und achtzehn Jahren schrieb. Nicht zuletzt sollte Aufmerksamkeit der im Schatten stehenden, selbstbewussten und selbstkritischen Autorin zuteil werden, die das Schreiben mit der Kunst der Elfenbeinmalerei verglich, bei der, nach zäher Arbeit, wenig Wirkung sichtbar wird.