In the Blink of an Eye

- 112 Seiten

- 4 Lesestunden

An examination of spectacles and those who wore them through history, art, literature and technology.

An examination of spectacles and those who wore them through history, art, literature and technology.

"Dante ist der italienische Nationaldichter schlechthin, mit seiner 'Komödie' beginnt die italienische Literatur."Dante: Superstar der Kulturgeschichte und europäische Identifikationsfigur. Seine "Commedia" zählt ähnlich wie die Bibel zum Grundinventar unseres kulturellen Gedächtnisses. Doch worin gründet Dantes unsterblicher Ruhm? Was fasziniert an seinem Œuvre bis heute?Stefana Sabin porträtiert Dante, seine Zeit und sein Werk, von den politischen Wirren in seiner Heimatstadt Florenz, die dazu führten, dass er lange Jahre im Exil verbringen musste, bis zu seiner ungeheuren Wirkung auch im 21. Jahrhundert.

Eine Kulturgeschichte der Brille

Die Brille als kulturelles und stilistisches Objekt. Von Kaiser Neros grünem Smaragd, durch den er die Gladiatorenkämpfe beobachtete, über die selbstgebastelte Brille von Benjamin Franklin, mit der er sowohl in die Nähe als auch in die Ferne gucken konnte, bis zu Marilyn Monroes Katzen-Brille, die einen modischen Umschwung einläutete - und von dem edlen Titurel der Gralsdichtung über Emma Bovary bis zu Harry Potter - das Buch erzählt von historischen Gestalten und Figuren aus Malerei und Literatur, die alle eine Brille trugen. Der Buchdruck, die Mechanisierung, die Automatisierung und die Digitalisierung waren tiefgreifende und dauerhafte Veränderungen, die die sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Verhältnisse derart umgestaltet haben, dass man gemeinhin von Revolutionen spricht. Aber es gibt auch schleichende Revolutionen: zum Beispiel wenn ein scheinbar banales Objekt die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen grundlegend verändert. Ein solches Objekt ist die Brille. Man könnte behaupten, dass die Moderne mit dem medizinisch-philosophischen Paradigmenwechsel beginnt, der die Sehschwäche von einer Krankheit, die mit Pomaden und Tinkturen behandelt wurde, in eine Beeinträchtigung verwandelte, die sich mit technischen Instrumenten beheben lässt.

Wie in ihrem erfolgreichen Buch »Shakespeare auf 100 Seiten« stellt Stefana Sabin Dante, sein Leben, seine Zeit, sein Werk, auf 100 Seiten dar, von den politischen Wirren in seiner Heimatstadt Florenz, die dazu führten, dass er lange Jahre im Exil verbringen musste, bis zu seiner ungeheuren Wirkung auch im 21. Jahrhundert: Unruhige Zeiten oder: Machtkampf in Florenz – Dante Alighieri oder: Der politische Flüchtling als verbannter Dichter – Das Werk oder: Die Pilgerreise des Lebens (Die Reime; Die Blume; Über die Liebe; Das Neue Leben; Das Gastmahl; Über die Volkssprache; Über die Monarchie; Ekloge; Das Schreiben an Cangrande della Scala; Die Komödie; Disputation über Wasser und Erde) – Beatrice oder: Die Liebe und die Lyrik – Die neue Weltordnung oder: Die Trennung zwischen Staat und Kirche – Die Volkssprache oder: Die Erfindung des Italienischen – Die Zweieuromünze oder: Dante Superstar.

Sabin, Stefana – Literaturklassiker; deutsche Übersetzung

Shakespeare: seine Zeit, sein Werk und dessen Wirkung – auf 100 Seiten hat Stefana Sabin alles Wissenswerte über den Barden von Avon zusammengefasst.

Die Trennung zwischen Staat und Kirche ist eine Errungenschaft der Aufklärung und sie ist inzwischen ein essentielles Merkmal moderner Demokratien, die zur weltanschaulich-religiösen Neutralität verpflichtet sind – zugleich aber haben sie die Freiheit der Religionsausübung sicher zu stellen. In der heutigen Gesellschaft scheint sich hierzulande eine populäre Religion zu etablieren, die nach ähnlichen Ritualen der Eventisierung funktioniert wie die Politik – und auch deshalb scheint die Verflechtung zwischen Politik und Religion immer unübersichtlicher. Hinzu kommt, dass ein religiöser Radikalismus, der sich politisch einmischt, die Sprengkraft augenfällig macht, die die Religion in sich birgt. So ist das Spannungsverhältnis von Politik und Religion zu einem zentralen Thema öffentlicher Auseinandersetzung geworden. Die Essays in diesem Band beleuchten den heutigen Zustand der Säkularisierung und beschreiben die Interessenkonflikte, denen Demokratien ausgesetzt sind. Keineswegs antireligiös ausgerichtet, plädiert dieser Band für einen säkularen religionspluralistischen Staat.

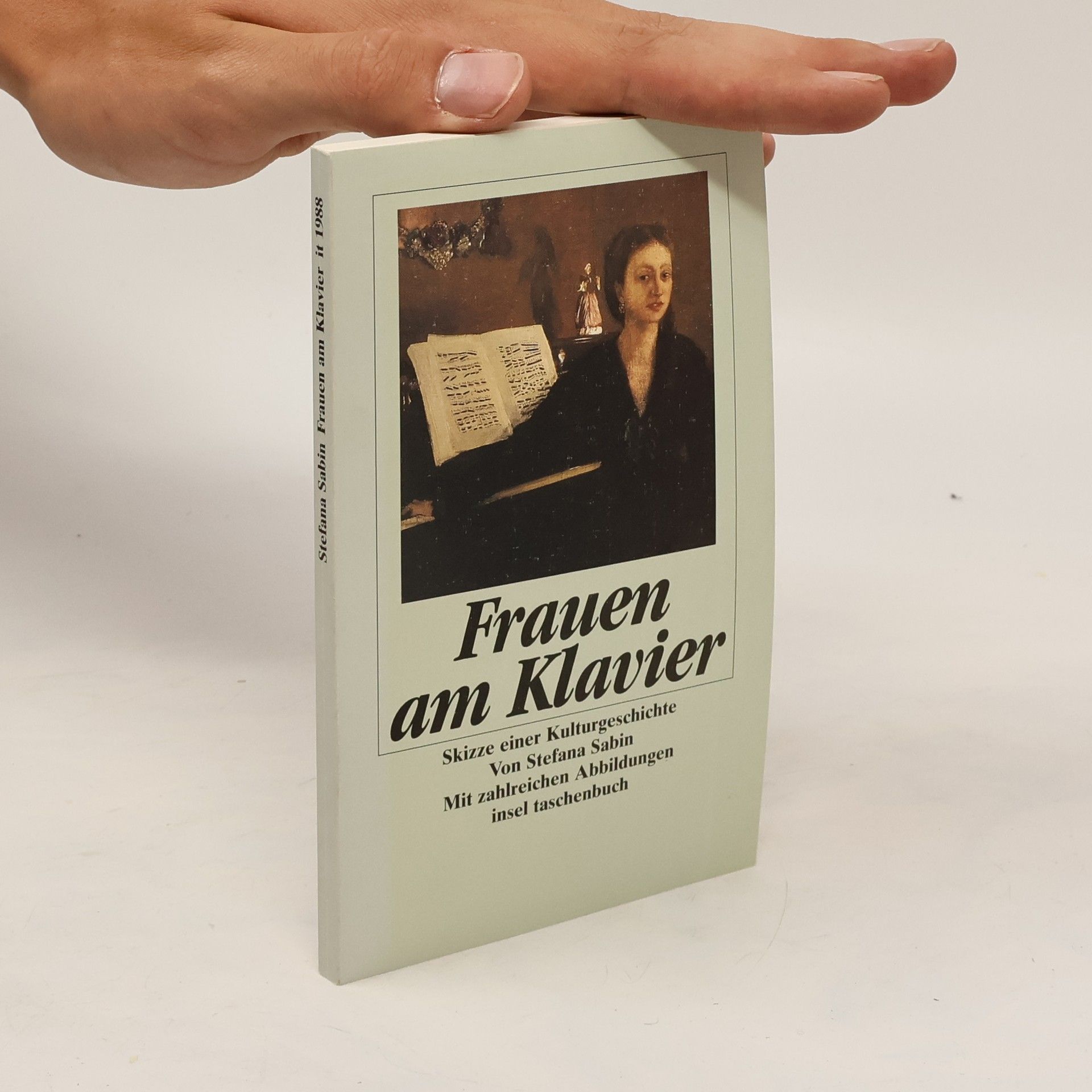

Die kulturhistorische Entwicklung dieses Instruments, aber auch der individuelle Entwicklungsgang der Frau am Klavier stehen im Zentrum der reich illustrierten essayistischen Darstellung von Stefana Sabin.

Gertrude Stein gebührt unter der „lost generation“ amerikanischer Intellektueller, die zu Beginn unseres Jahrhunderts ihr Land verließen, besonderer Rang als rastloser Anregerin. Ihr Zirkel im Paris der zwanziger Jahre war eine Werkstatt der Moderne, in der Literaten, Musiker und Maler verkehrten. Wie ihr Leben bricht auch ihr umfangreiches Werk mit Konventionen. Romane, Gedichte, Novellen, Stücke und Essays experimentieren mit der Sprache und der Verbindung von Bewußtseinsebenen.