Akten des II. internationalen Lykien-Symposions Wien, 6.-12. Mai 1990. Band 1

- 274 Seiten

- 10 Lesestunden

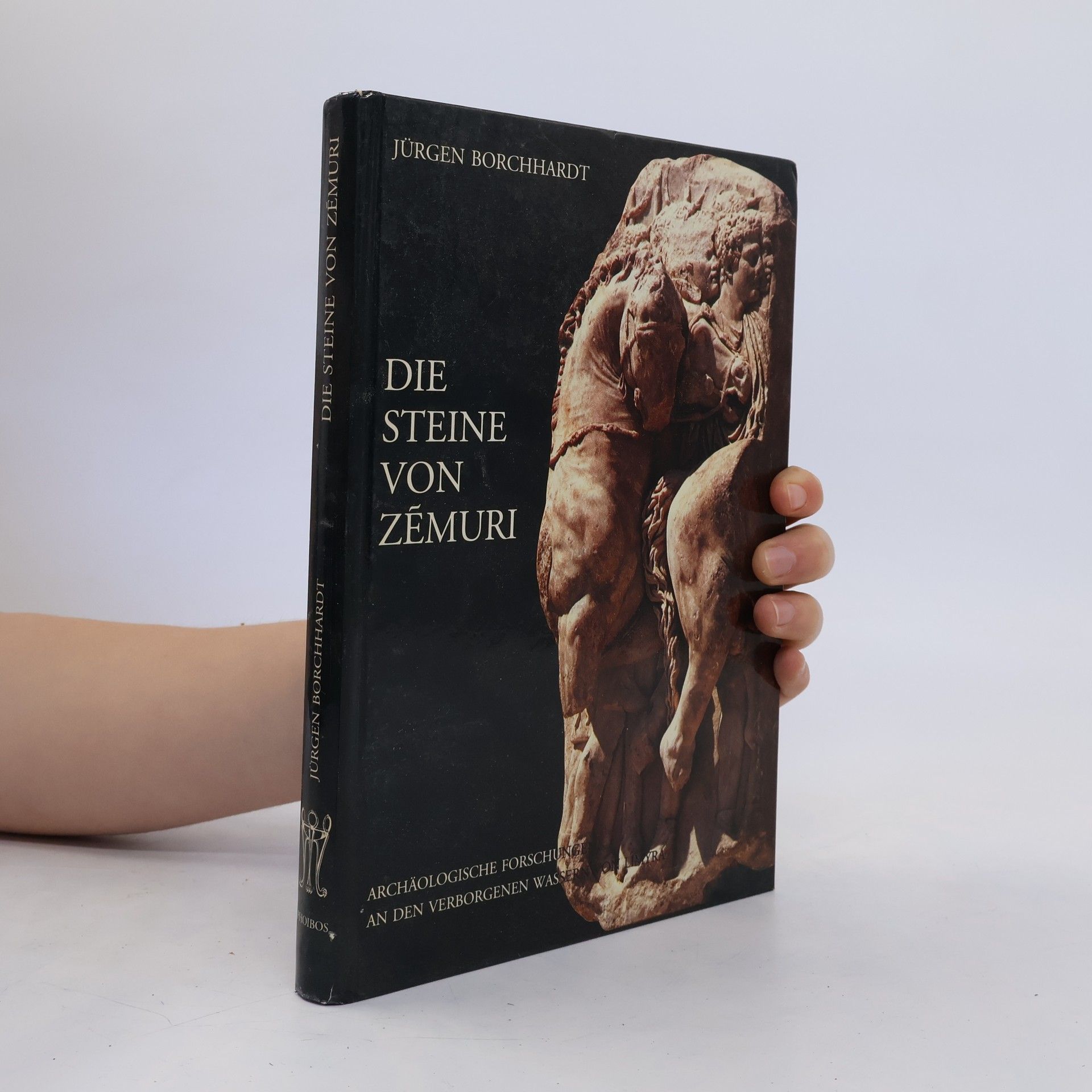

Dieses Buch stellt die erste zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen in Limyra an der türkischen Südküste in der heutigen Provinz Antalya dar. Die Forschungen erstrecken sich von der klassisch-lykischen Zeit (5. Jh. v. Chr.) über die hellenistische, römische und byzantinische Phase bis in die Zeit der osmanischen Besiedlung im Mittelalter. Nach einer historischen und forschungsgeschichtlichen Einleitung präsentiert der Autor die ergrabenen Objekte in ihrem historischen und kulturgeschichtlichen Zusammenhang. Die bedeutendsten Bauten der Stadt werden ausführlich dokumentiert und anhand von Rekonstruktionsmodellen erläutert. Beiträge von langjährigen Mitarbeitern zu speziellen Themen bzw. Grabungsbereichen runden den Band ab. Ein Index der Orts- bzw. Personennamen und die nach Kapiteln gegliederte Bibliographie ermöglichen es dem fachlich Interessierten, sich weitere Informationen zu erarbeiten.

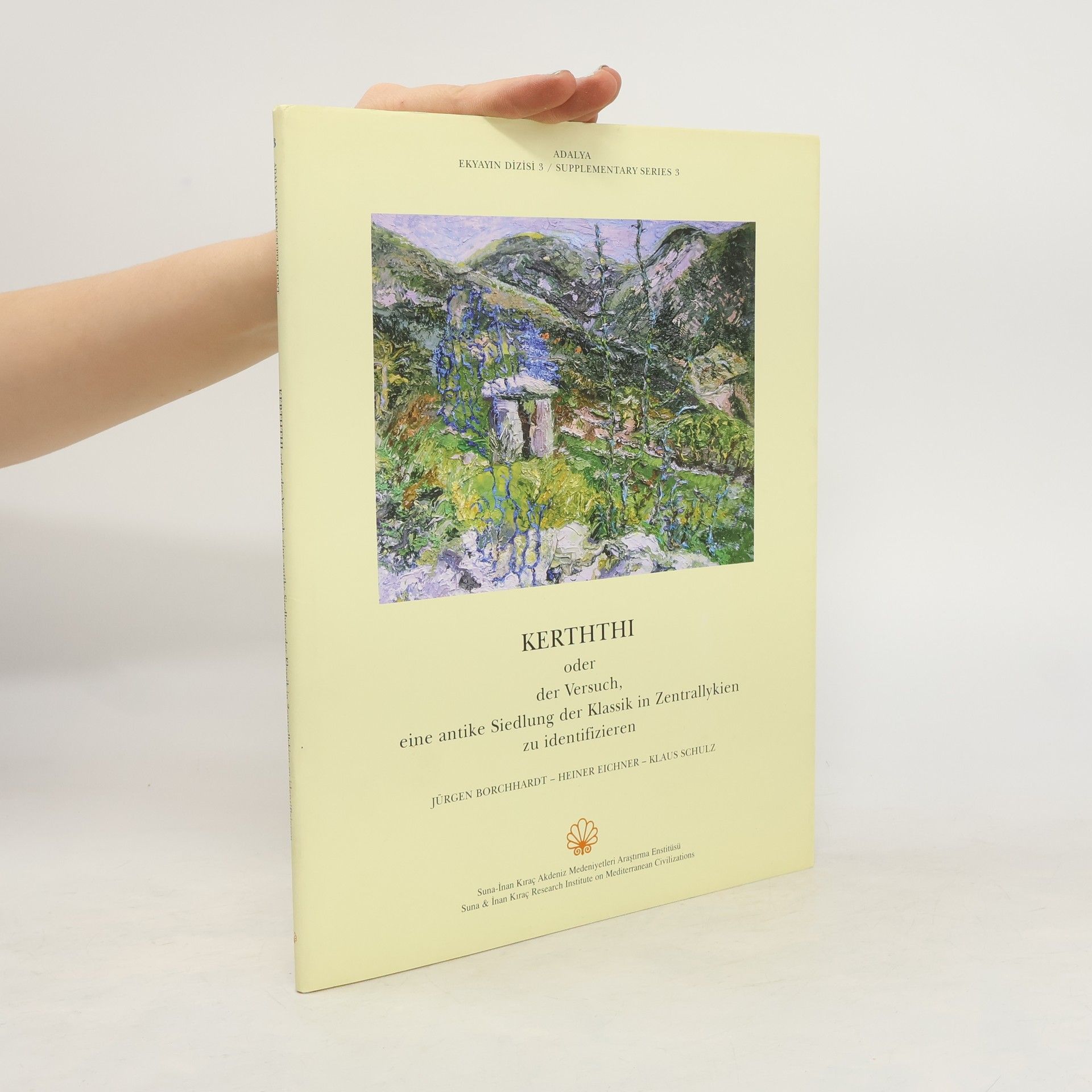

Third issue of the Supplementary Series for Adalya periodical of AKMED. The identification of the ruins at Hacioglan as the ancient settlement of Kerththi.