Mit Angst und Freiheit widmet sich dieses Buch einem Verhältnis, das sich historisch wandelt, und gleichwohl einen Nexus markiert, der Individuen genauso wie Kulturen und Gesellschaften immer wieder umtreibt. Unterschiedliche Macht- und Herrschaftsformen, aber auch die Kontingenz menschlichen Lebens und der ›Mahlstrom‹ der Geschichte lenken den Blick über Individualpathologien hinaus kollektiven Ängsten zu. Diesbezügliche Fragen richten sich einerseits an die Künste: Welche künstlerischen Strategien der Umgangsweise mit Angst werden in den Künsten verfolgt? Fungieren Sie als Anästhetikum, oder lässt sich im künstlerischen Umgang mit einer »Politik der Angst« eine Gegenkraft zur machtstrategischen Instrumentalisierung finden? Wird künstlerische Freiheit abseits der Angst gesucht oder stärken sich Angst und Freiheit gegenseitig? Inwiefern weist Angst ein Potential der Freiheit auf, das Spielräume für kulturelle Formen und damit auch für künstlerisches Gestalten und Handeln eröffnet? Andererseits stellen sich philosophische und medientheoretische, kulturgeschichtliche und politische Fragen: In welcher Weise formiert Angst heute Lebenswelt, Politik und Theorie, und welche technischen Erneuerungen bieten Grundlagen für veränderte Formen der Freiheitseinschränkung und Instrumentalisierung von Angst?

Petra Maria Meyer Bücher

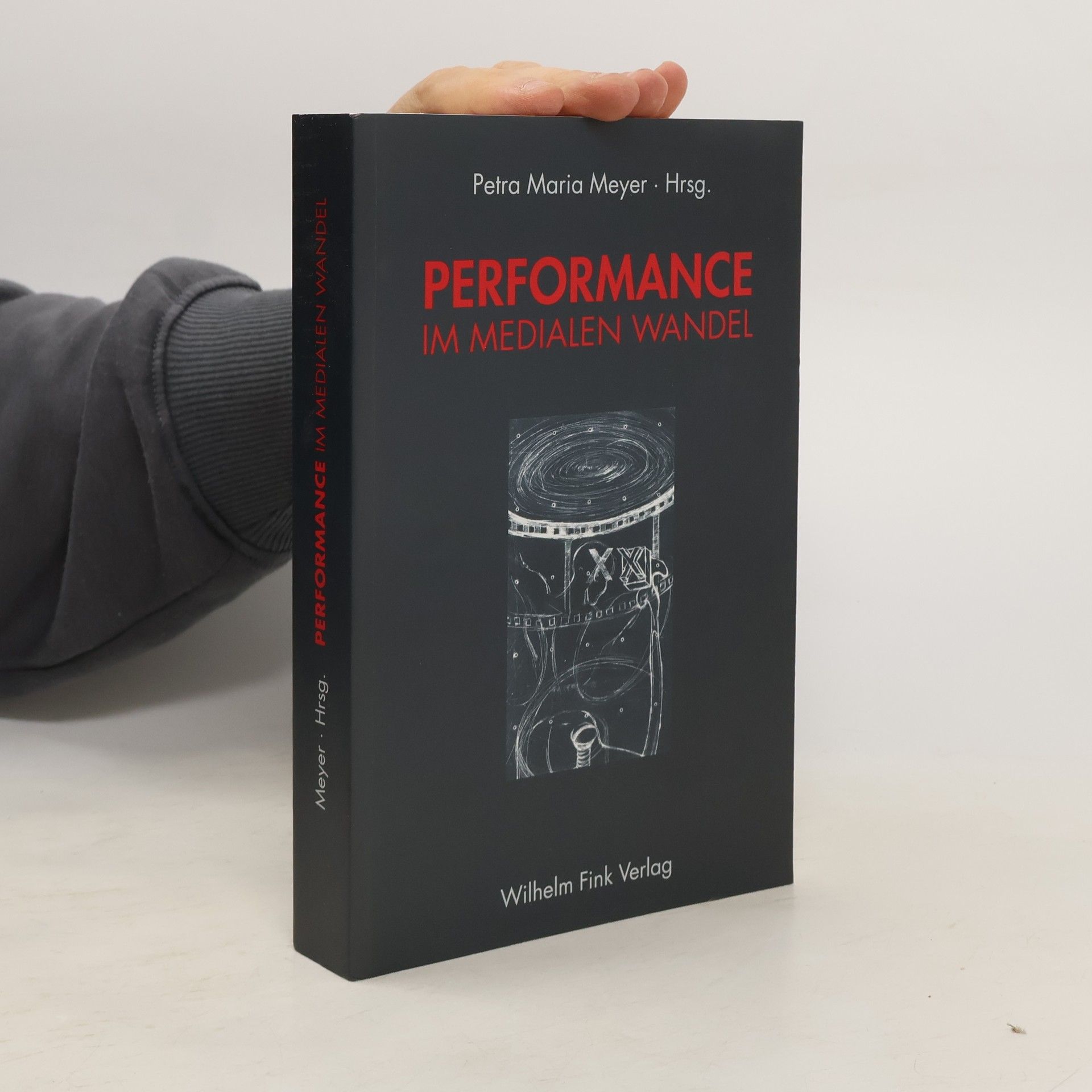

Performance im medialen Wandel

- 501 Seiten

- 18 Lesestunden