Bienen und Honig

Beiträge zu einer Kulturgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart

Beiträge zu einer Kulturgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart

Vom Umgang mit dem Bösen Die rituelle Austreibung von Dämonen aus (vermeintlich) vom Teufel besessenen Menschen hat in Österreich eine lange Geschichte. In dieser ersten großen Überblicksdarstellung für Österreich gibt darüber nicht zuletzt das Interview mit einem praktizierenden steirischen Exorzisten Auskunft aus erster Hand. Spätestens in der Zeit der Aufklärung gerieten die Anhänger*innen des Teufels- und Dämonenglaubens in die Defensive. Dennoch hielt die katholische Kirche an der realen Existenz „gefallener Engel“ und „böser Geister“ fest. Auch in Österreich suchten und suchen noch heute regelmäßig Menschen Hilfe bei Geistlichen, weil sie sich vom Satan verfolgt bzw. „besessen“ glauben. Ein Esoterik-Boom und der wachsende Einfluss charismatischer Gruppen führen auch hierzulande zur Zunahme von „Teufelsaustreibungen“ – in christlichen wie in nicht-christlichen Gemeinschaften. „Dämonen: Besessenheit und Exorzismus in der Geschichte Österreichs“ von Gerhard Ammerer, Nicole Bauer und Carlos Watzka ist das Wissenschaftsbuch des Jahres 2025 in der Kategorie „Geistes-/Sozial-/Kulturwissenschaften“! Dämonenglaube, Besessenheit und Exorzismus in Österreich vom Mittelalter bis in die Gegenwart Veraltete Lehre oder gängige Praxis? Eine kritische Betrachtung Beispiele aus Geschichte und Gegenwart

Gottfried Salzmann, geboren 1943 in Saalfelden, lebt seit 1965 in Paris und Vence, und nun auch in der Bretagne. Nach seinem Studium etablierte er sich schnell als international anerkannter Aquarellist und beherrscht die Aquarellmalerei wie kaum ein anderer. Salzmann sucht stets nach Interaktionen mit Zeichnung, Gravur, Fotografie sowie Acryl- und Ölmalerei und nutzt in seinen Werken verschiedene Techniken. Anlässlich seines 80. Geburtstags widmet die Salzburger Galerie Welz ihm eine Festspielausstellung. Zudem wird im Schloss Wiespach/Hallein eine Fotoausstellung präsentiert, während weitere Ausstellungen im Museum Schloss Ritzen/Saalfelden, im Salzburg Museum und im Schloss Arenberg geplant sind. Zu den Ausstellungen erscheint eine zweibändige Jubiläumsausgabe mit einem Vorwort von Kurt Kaindl und Texten von Gerhard Ammerer, Martin Hochleitner und Margit Zuckriegl. Diese Retrospektive würdigt Salzmann als Schlüsselfigur der Aquarellmalerei und bietet eine erste Zusammenfassung seines fotografischen Oeuvres. Die Ausstellungen finden in verschiedenen renommierten Galerien und Museen statt, darunter die Galerie Dittmar in Berlin und die Galerie Arcturus in Paris.

Die Planung höfischer und bürgerlicher Feste in Mitteleuropa 1500-1900

Das Adelskochbuch der Maria Clara Dückher von 1654

Tischlein, deck dich! Man nehme eine prominente Salzburger Adelsfamilie der Frühen Neuzeit, Gerichte mit (aristokratischer) Geschichte und moderne Foodfotografie und kombiniere alles zu einem Kochbuch für moderne Genießerinnen und Genießer. Der Blick in die hochbarocke kulinarische Vergangenheit vermag neue Geschmackswelten aufzutun. Es erwarten Sie traditionelle und regionale Speisen der damaligen Zeit mit dem gewissen Extra, die den modernen Gaumen überraschen werden. Das Buch enthält 24 Rezepte, nach dem Jahresverlauf geordnet und adaptiert für die moderne Küche, weiters Hintergründe zur Familiengeschichte der Dückher von Haslau, Informationen zum historischen Kochbuch sowie Wissenswertes aus dessen Entstehungsjahr 1654. Die Rezepte wurden von der Autorin und den Autoren interpretiert und nachgekocht und mit Mengenangaben, Garzeiten und Gewürzvorschlägen versehen, die in der 350 Jahre alten Handschrift zumeist fehlen. Entstanden ist daraus eine barocke Adelsküche zum Nachkochen mit viel Storytelling und historischem Background rundherum. Barock kochen für moderne Genießer*innen Speisen für alle Jahreszeiten Festtagsküche vor 350 Jahren

1000 Jahre Weinkultur

Wein in der Bierstadt Bier in Salzburg? Ja, natürlich, was für eine Frage, hat sich die Stadt doch in den vergangenen Jahren als Ort der Biervielfalt positioniert. Aber Wein in Salzburg? Obwohl hier seit Jahrhunderten eine ausgeprägte Weinkultur gepflegt wird, ruft Salzburg wenig Assoziation zu diesem Genussmittel hervor. Dennoch haben Wein und Weinanbau in Salzburg eine lange Tradition. Im kirchlichen Bereich, beim Adel und innerhalb des Bürgertums spielte er für Ritus, Festtafel und Alltag eine gewichtige Rolle. In günstigen Lagen wurde auch vor Ort Wein angebaut und in den sogenannten „auswärtigen Herrschaften“ in der Wachau, in Traismauer und bei Mautern in Niederösterreich waren der Erzbischof, das Domkapitel und die Salzburger Klöster Grundherren über reiche Weingüter – zum Teil bis in die Gegenwart. Nicht zuletzt bestimmte der Wein maßgeblich die Entwicklung der Gastronomie mit, vom „Weingastgeb“ des 16. Jahrhunderts bis zur heutigen Weinbar. Und in den letzten Jahren wagen sich auch wieder einige begeisterte Hobbywinzer an das Abenteuer Weinbau. Begeben Sie sich mit den Autoren auf eine spannende Reise, die Sie quer durch die Salzburger Weingeschichte und -gegenwart führt.

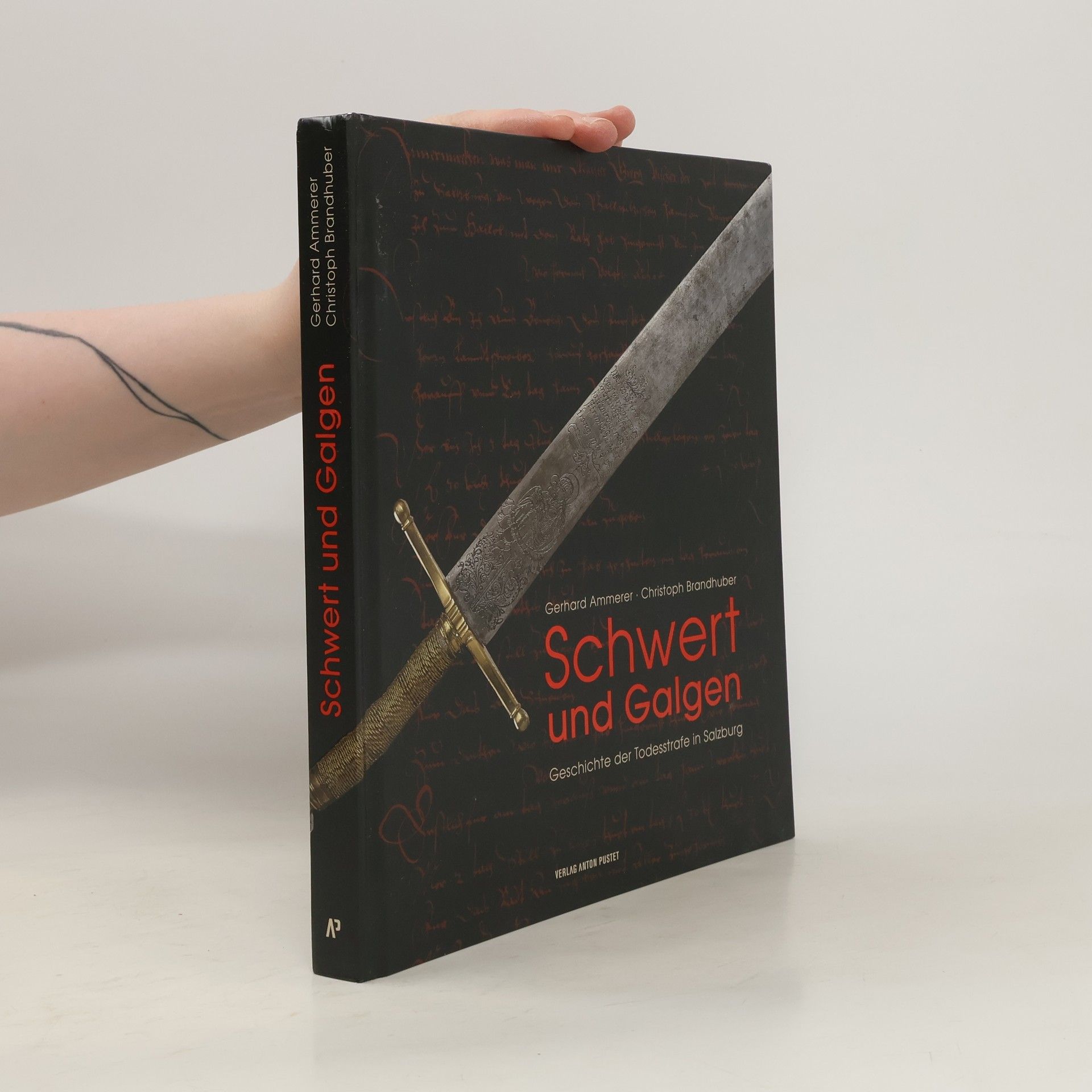

Geschichte der Todesstrafe in Salzburg

Henker und Scharfrichter in Salzburg Blutrünstig und grausam ist die Geschichte der Salzburger Justiz. Bis zum Ende des geistlichen Fürstentums 1803 galt die Peinliche Halsgerichtsordnung Kaiser Karls V. von 1532, die bei zahlreichen Vergehen die Todesstrafe vorsah. Zur Abschreckung inszenierte die Obrigkeit den gewaltsamen Tod als Massenspektakel, selbst in der Zeit der Aufklärung kannte man selten Mitleid und Erbarmen. Doch wer waren die Männer, die für Geld töteten? Wieviel kostete eine Hinrichtung? Wie stand es um die Familie und die Sozialkontakte des Scharfrichters? Ging die Handhabung von Schwert und Galgen immer den gewohnten Gang? Und konnte ein Henker eigentlich in Pension gehen? Diesen und anderen Fragen gehen Gerhard Ammerer und Christoph Brandhuber in ihrem Buch nach. In Akten, Briefen und Tagebüchern verfolgen sie die blutige Spur, die sich durch die vergangenen Jahrhunderte zieht, vom Mittelalter bis zur letzten Hinrichtung am 22. November 1949. Das Ergebnis ist ein Manifest gegen die Todesstrafe.

Eine Kulturgeschichte der Salzburger Gaststätten

Salzburgs berümteste Straße, ihre Häuser, Geschäfte und Menschen

Ab der Mitte des 12. Jahrhunderts wird die heute weltbekannte Getreidegasse unter den Bezeichnungen Tra-, Trau- oder Trab(e)gasse in Urkunden erwähnt. Bereits im Hochmittelalter bildete sie den Handels- und Verkehrsmittelpunkt der Stadt und erhielt mit dem Rathaus 1507 auch das zentrale, multifunktionale öffentliche Gebäude, das über Jahrhunderte das Zentrum der Bürgerschaft bildete. Das Buch behandelt nicht nur die Entstehung und Entwicklung der Gebäude sowie den Wandel der Infrastruktur, sondern versucht auch Einblicke in den urbanen Alltag zu geben. Wo holten die Bewohner ihr Trinkwasser? Wie erfolgte die Straßenreinigung? Wohin ging man zum Baden oder zum Arzneieinkaufen? In welchen Geschäften bekam man welche Waren? Wo konnte man am besten seinen Durst löschen? Ab 1756 gerät unweigerlich auch das bekannteste Gebäude der Getreidegasse, Mozarts Geburtshaus, in den historiografischen Blick. Der Band ist zweigeteilt: Im ersten Abschnitt beschreibt ao. Univ.-Prof. DDr. Gerhard Ammerer die Geschichte der Getreidegasse von den Römern bis heute. Daran anschließend geht Mag. Jutta Baumgartner in ihrer Häuserchronik auf Besitzverhältnisse ebenso ein wie auf die persönliche und kommerzielle Nutzung über die Jahrhunderte.