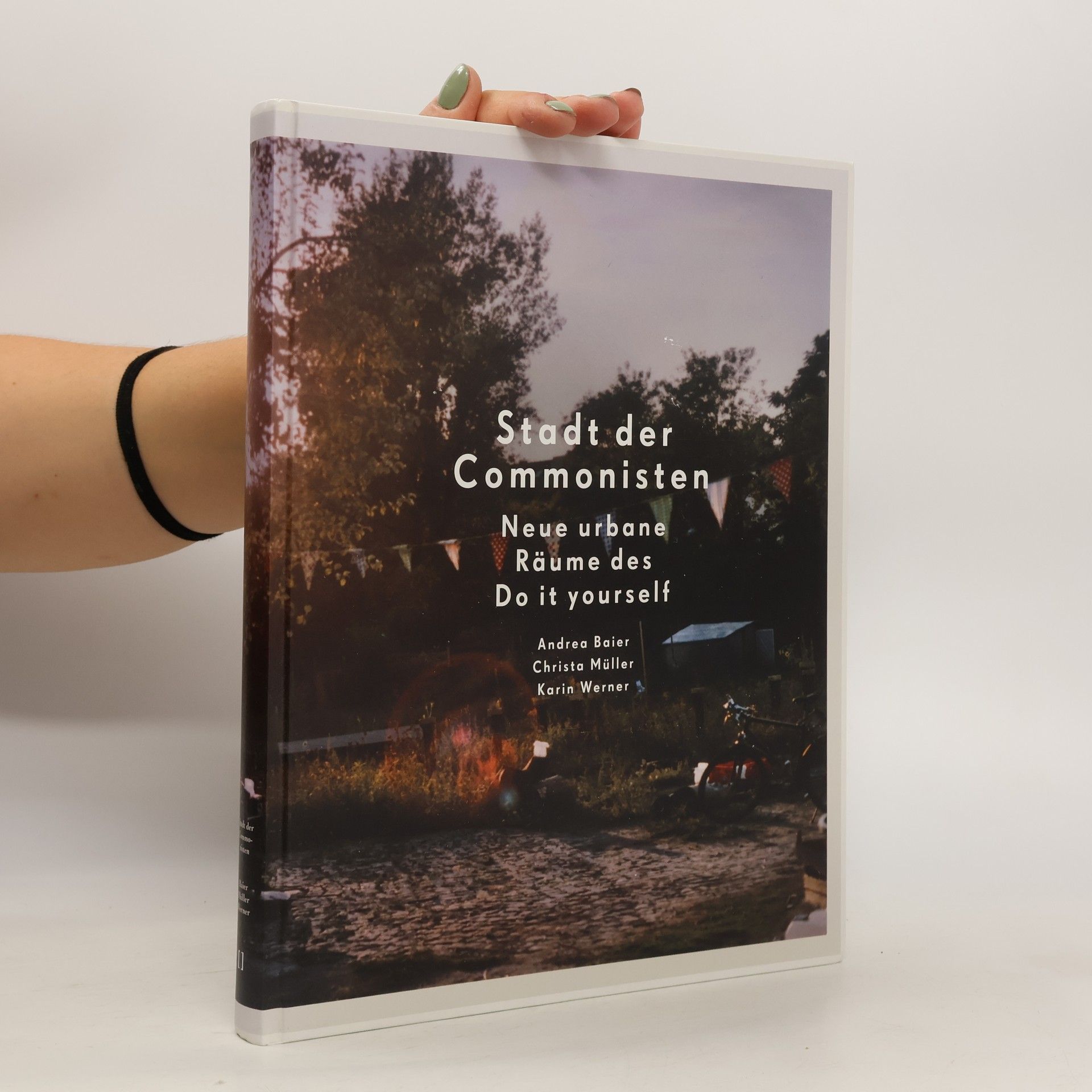

Es ist nicht mehr zu übersehen: Eine neue Generation von Do-it-yourself-Aktivisten nutzt die postfordistische Stadt als Labor für soziale, politische, ökologische und ästhetische Experimente. Ob im Gemeinschaftsgarten oder im FabLab, ob in Offenen Werkstätten oder bei Tausch-Events - überall hinterfragen die Protagonistinnen und Protagonisten das Verhältnis von Konsum und Produktion, problematisieren den Warencharakter der Dinge und des in ihnen eingeschlossenen Wissens. Dieser anspruchsvolle Bildband kombiniert visuelle Streifzüge durch die neuen urbanen Räume des Selbermachens mit anregenden Zeitdiagnosen. Die Beiträge veranschaulichen: Die jungen Urbanen setzen nicht auf Opposition, sondern folgen dem Bedürfnis nach »echter Demokratie«, indem sie (Atmo-)Sphären des Teilens und Tauschens schaffen. Sie praktizieren kollaborativen Konsum und bespielen den öffentlichen Raum nach Commonisten-Art.

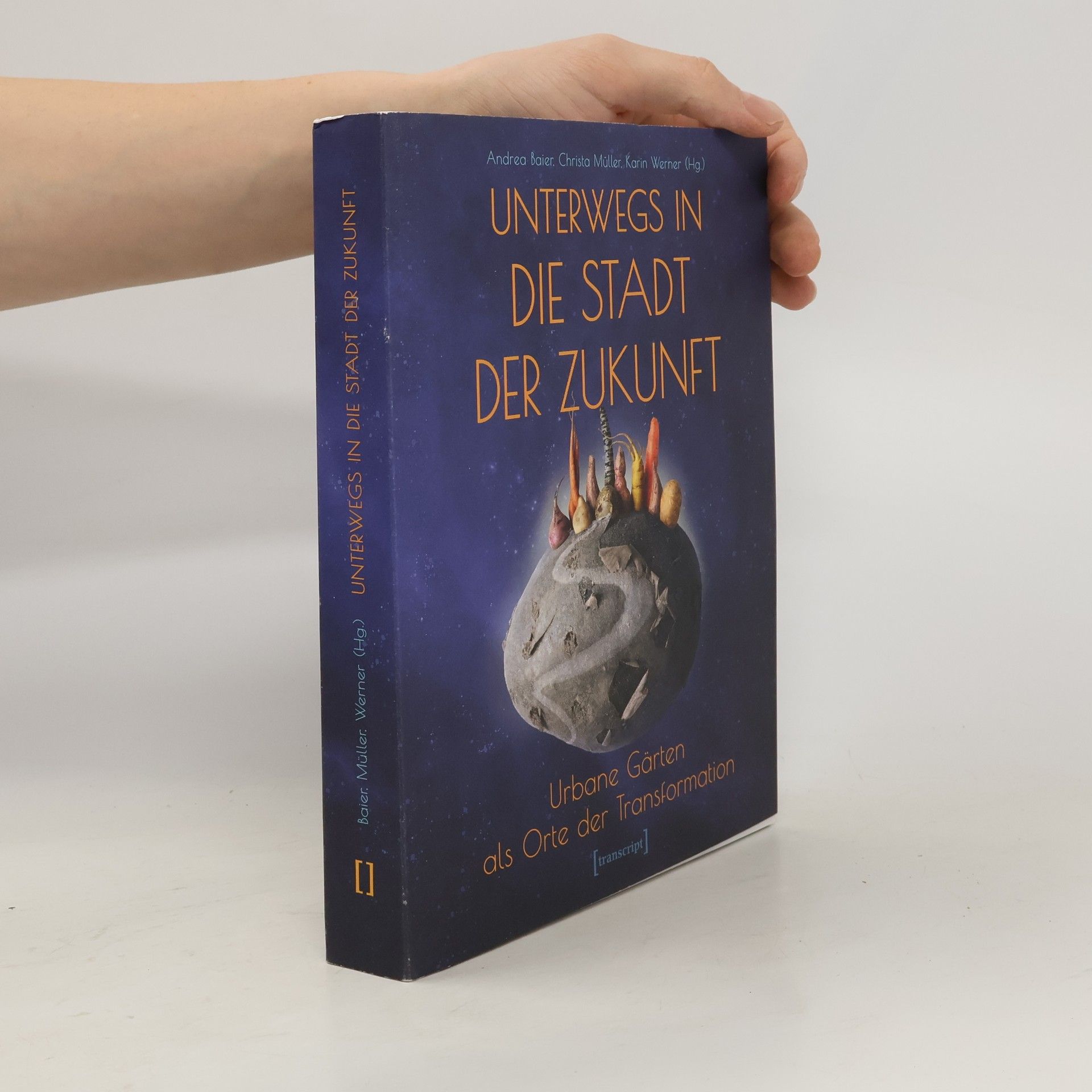

Andrea Baier Bücher