Steffen Damm Bücher

Berlin gilt international als Zentrum elektronischer Tanzmusik. Die einzigartig vielfältige und dynamische Clublandschaft hat nicht nur das Image der Stadt geprägt, sondern ist selbst durchdrungen von Zeit- und Stadtgeschichte. Diese auf aktuellen Zahlen beruhende Studie erörtert erstmals die spezifische kulturelle Formation der Clubkultur anhand ihrer ästhetischen, sozialen und ökonomischen Dimensionen. Gezeigt wird, dass die heterogene Berliner Clubkulturlandschaft in ihrer Eigenständigkeit und Diversität einen relevanten Bestandteil der Stadtgesellschaft bildet.

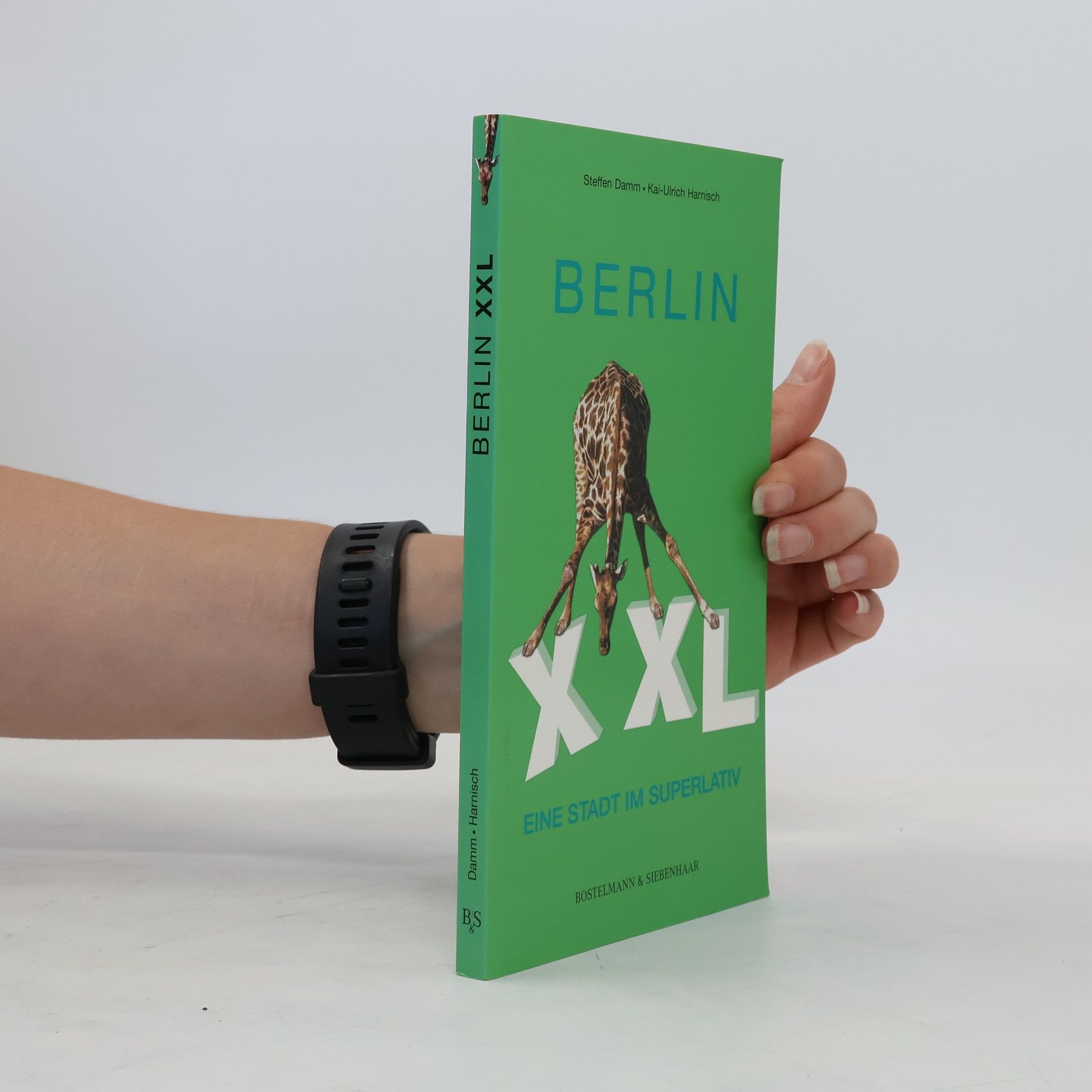

Berlin XXL

- 144 Seiten

- 6 Lesestunden

Der Poet im Affenhaus

- 143 Seiten

- 6 Lesestunden

Berlin, wo es am schönsten ist, 99 Lieblingsplätze

- 198 Seiten

- 7 Lesestunden