Nils Grosch Bücher

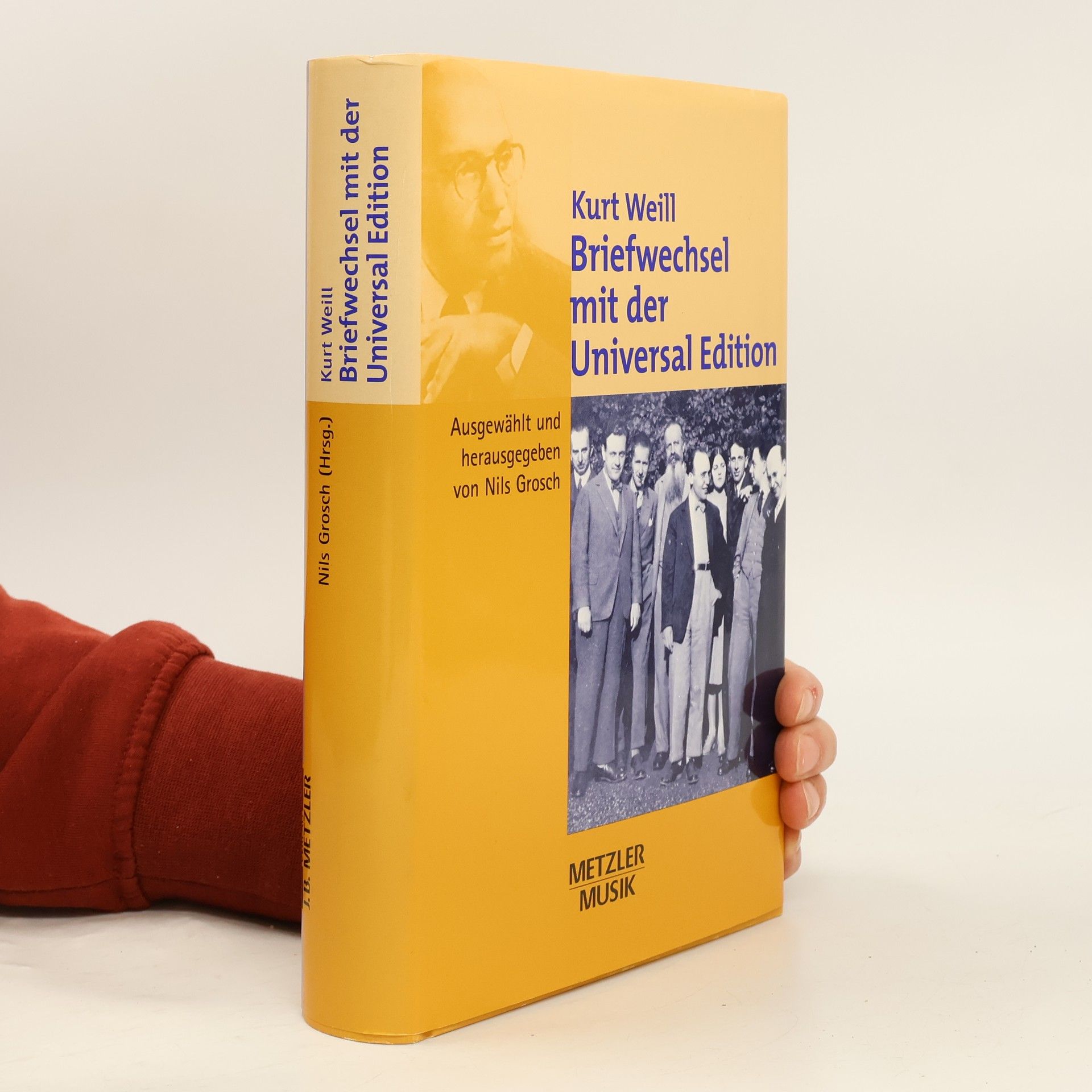

Blick hinter die Kulissen. Kurt Weills intensive Korrespondenz mit der Universal Edition dokumentiert die Entstehung jedes der in Zusammenarbeit mit der Universal Edition entstandenen Werke, darunter auch Brechts Dreigroschenoper und Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny. Dabei präsentiert der Band ein wichtiges Stück Kultur-, Musik- und Theatergeschichte der Jahre 1924 bis 1933 aus erster Hand.