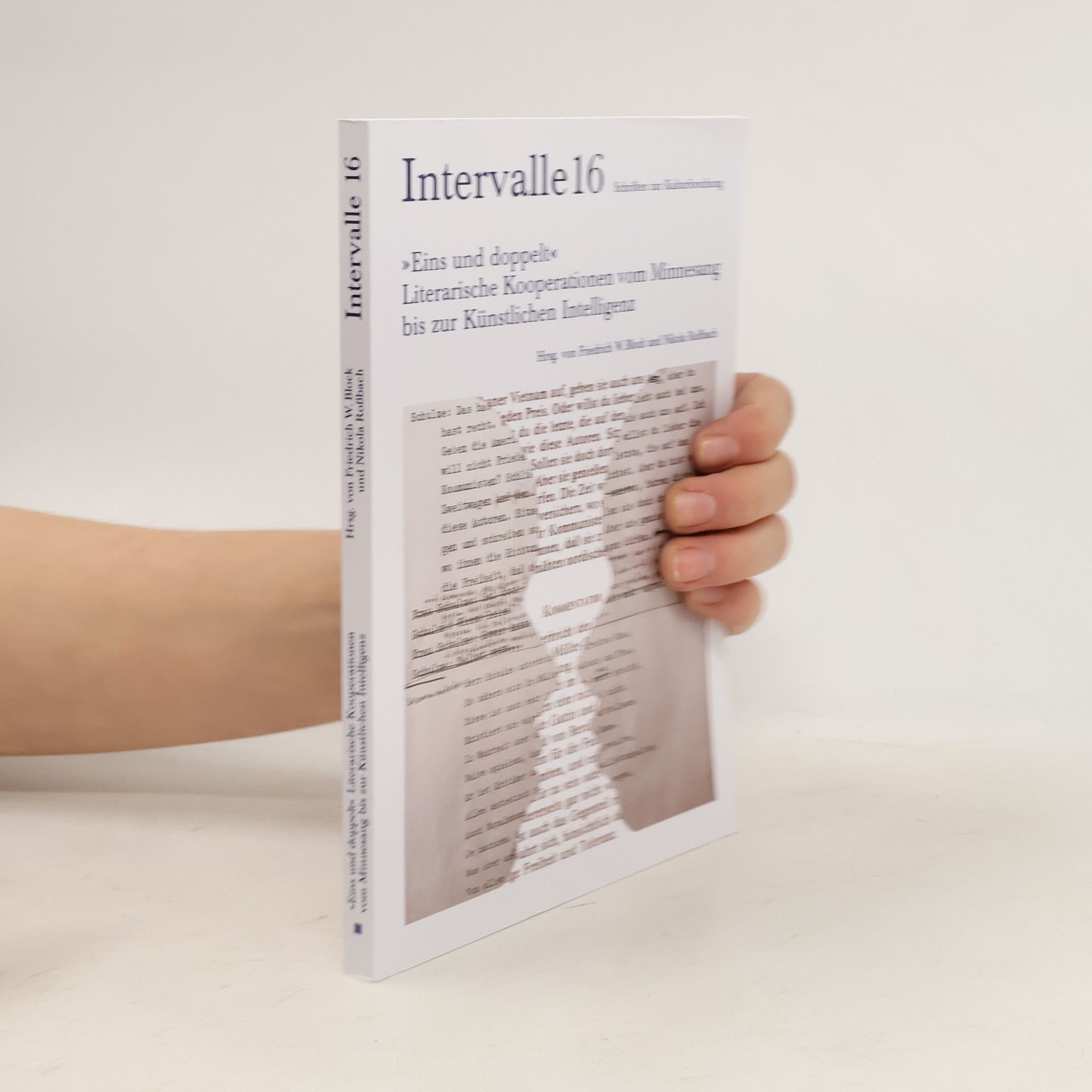

Intervalle - 16: Eins und doppelt

Literarische Kooperationen vom Minnesang bis zur Künstlichen Intelligenz

Literarische Kooperationen vom Minnesang bis zur Künstlichen Intelligenz

Multimedia works from an artist concerned with the interactions between auditory and visual perception German artist Clara Oppel (born 1967) combines sound with visual imagery and physical installation, creating interactive sculptures. By means of audio recordings, she penetrates deep into the materiality of acoustic and spatial perception.