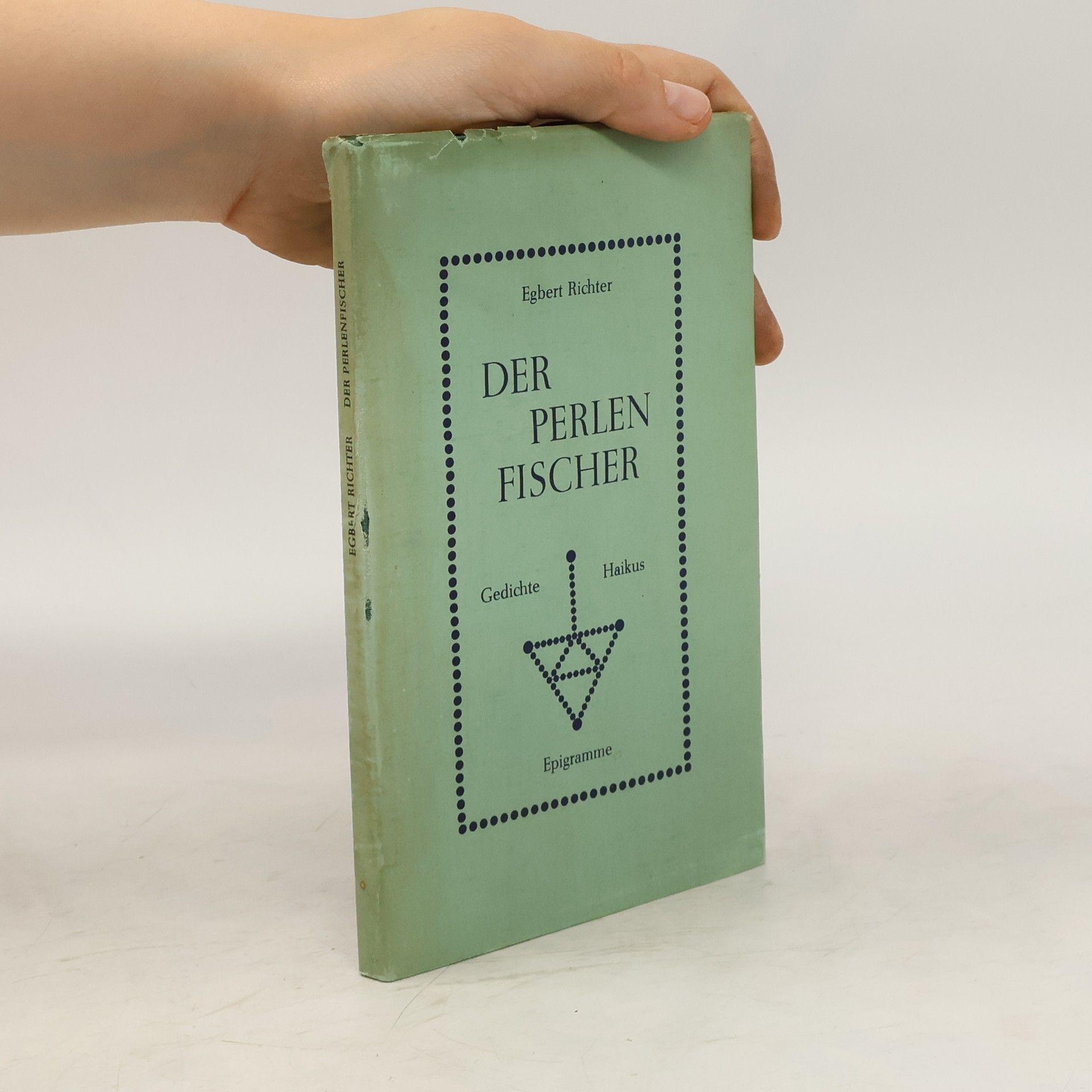

Egbert Richter-Ushanas Bücher

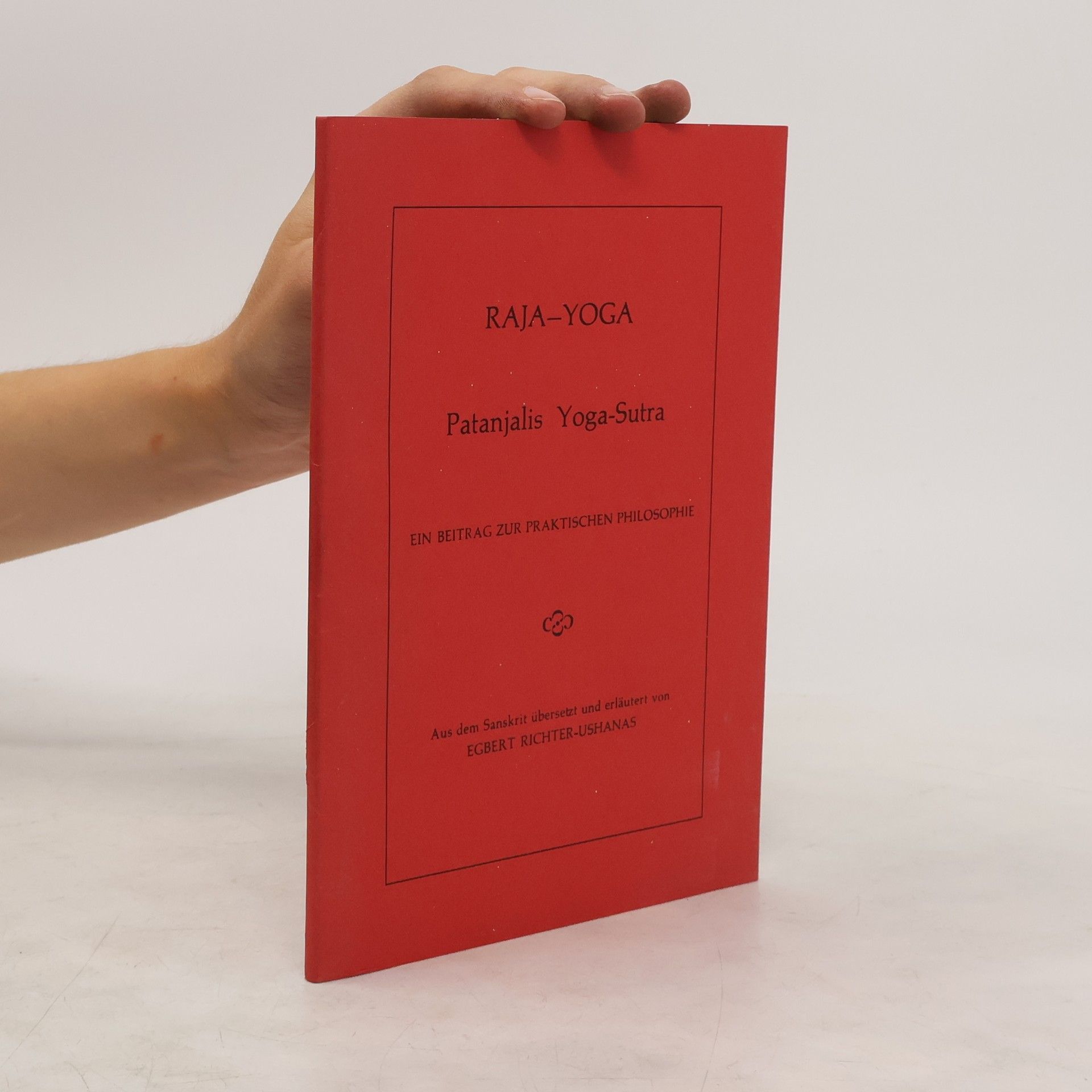

Raja-Yoga

Patanjalis Yoga-Sutra. Ein Beitrag zur praktischen Philosophie

Die Rongorongo-Schrifttafeln der Osterinsel gelten als nicht entziffert, da die Lesungen durch Metoro und Ure Vaeiko keinen klaren Zusammenhang aufweisen. Wenn jedoch das Thema einer Tafel bekannt ist, wird die Bedeutung der Zeichen verständlich, und Widersprüche können durch die Analyse der Zeichenstruktur geklärt werden. Das Thema ergibt sich aus dem Kontext und der teilweise bekannten mündlichen Überlieferung der Gesänge der Osterinsel, die auf einer religiösen Gemeinschaft basiert, in die Jugendliche durch Initiation aufgenommen werden. Um diese Überlieferungen zu verstehen, ist es notwendig, die fast ausgestorbene Sprache Rapa Nui zu lernen, die nur in den Schrifttafeln erhalten ist. Zudem ist es wichtig, kulturelle Voreingenommenheit zu vermeiden, um in die geheime Innenwelt der Osterinsulaner einzutauchen. Egbert Richter, 1938 in Bremen geboren, hat neben seinem Studium der westlichen und indischen Philosophie, Religionswissenschaft und Ethnologie auch Sanskrit und andere Sprachen studiert. Seit 1988 arbeitet er an der Entzifferung der Indus-Schrift und der minoischen Schrift und hat dabei wichtige Anregungen aus den Schriftzeichen der Osterinsel erhalten. Mit dem Zusatz Ushanas zu seinem Namen verweist er auf seine langjährige Beziehung zur indischen Tradition, die mit der Überlieferung der Osterinsel und der Kultur der indischen Urbevölkerung verwandt ist.