Encounter EDUCATIONAL MODERNISM

- 128 Seiten

- 5 Lesestunden

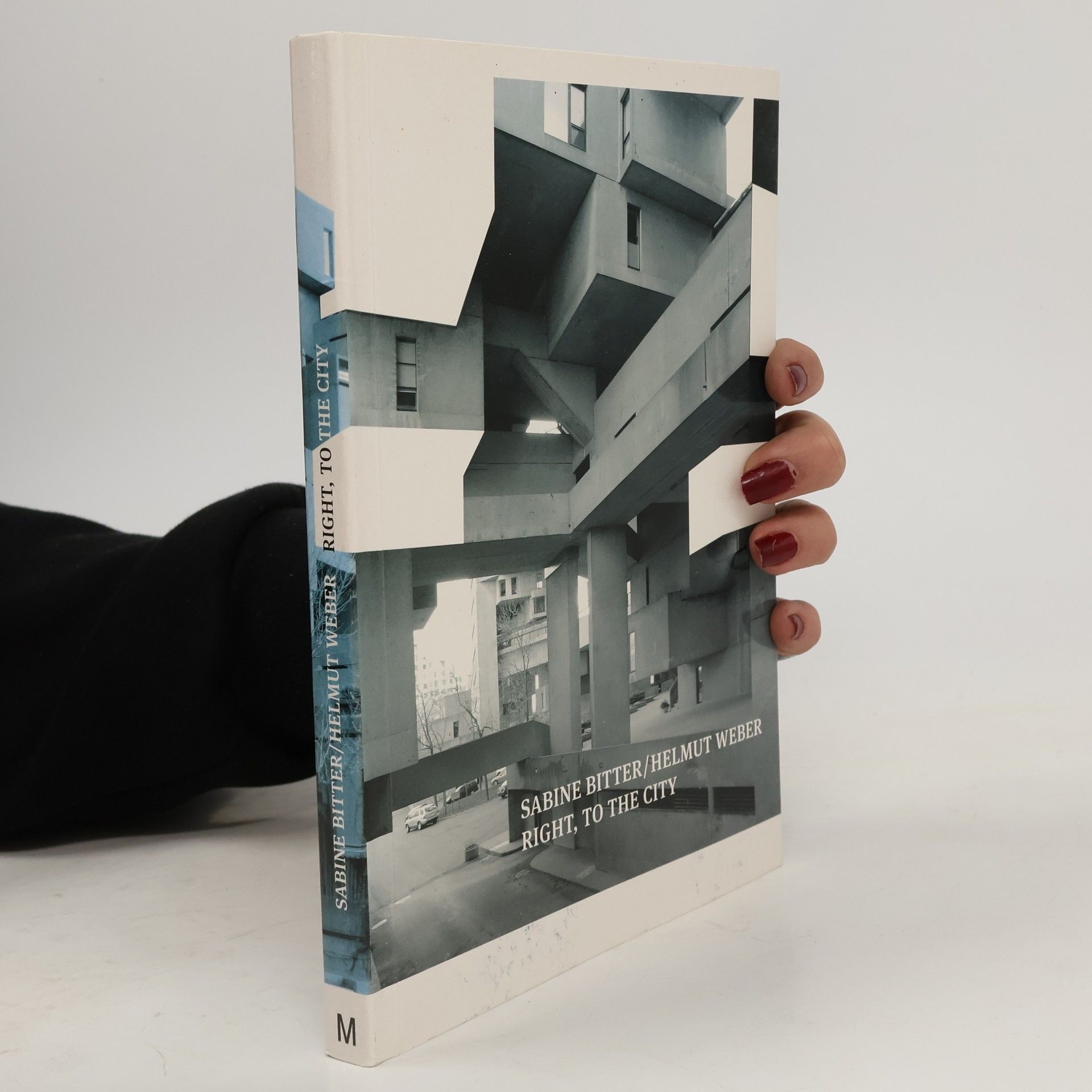

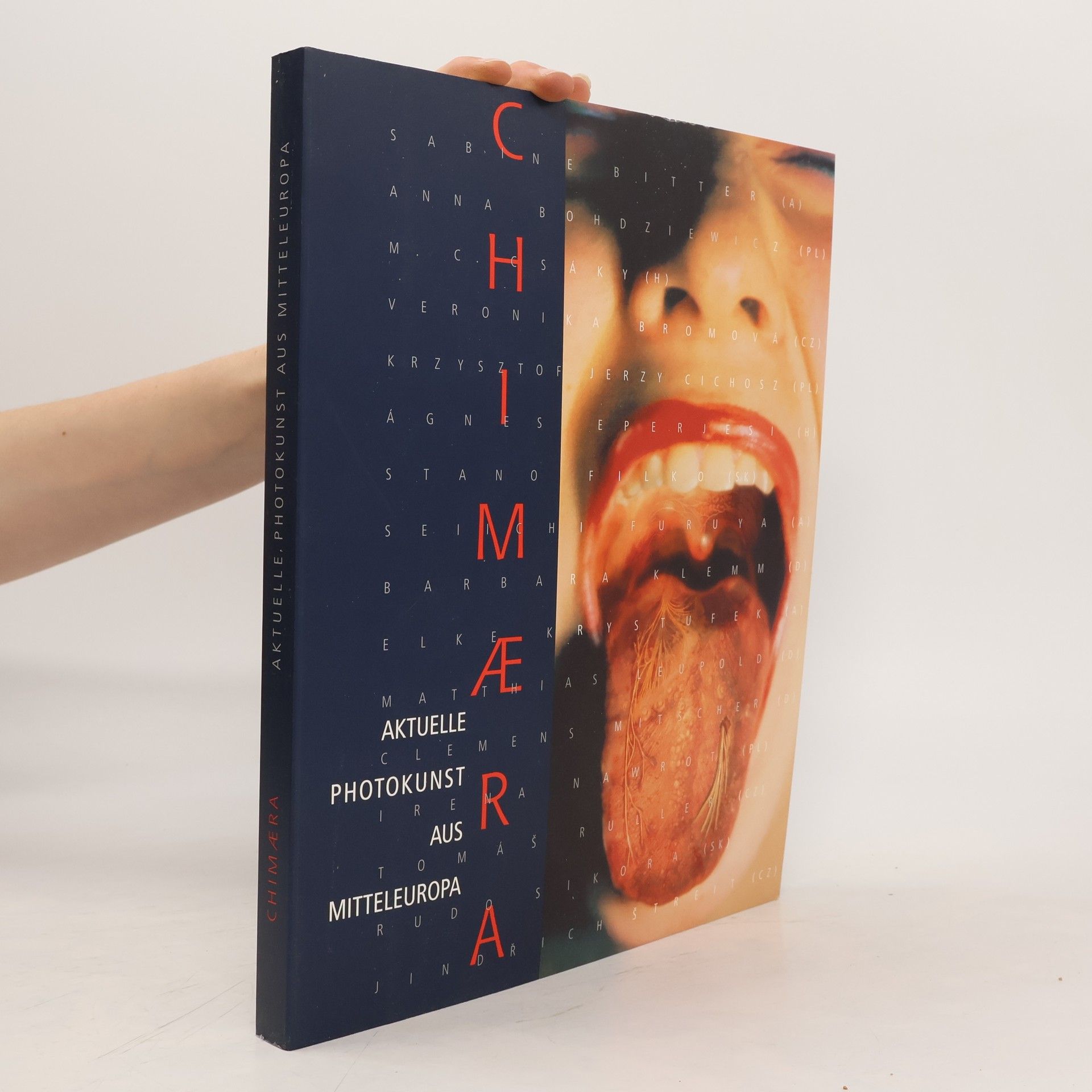

Focusing on the University of Lethbridge's architectural significance, this work explores its innovative design by Arthur Erickson, which integrates education with the surrounding landscape. The campus embodies a vision of the student as a global citizen, contrasting sharply with today’s neoliberal perspective. As part of a series on architecture and education, this book features artistic research, photographs, and contributions from notable figures, highlighting the interplay between modernist educational ideals and contemporary challenges.