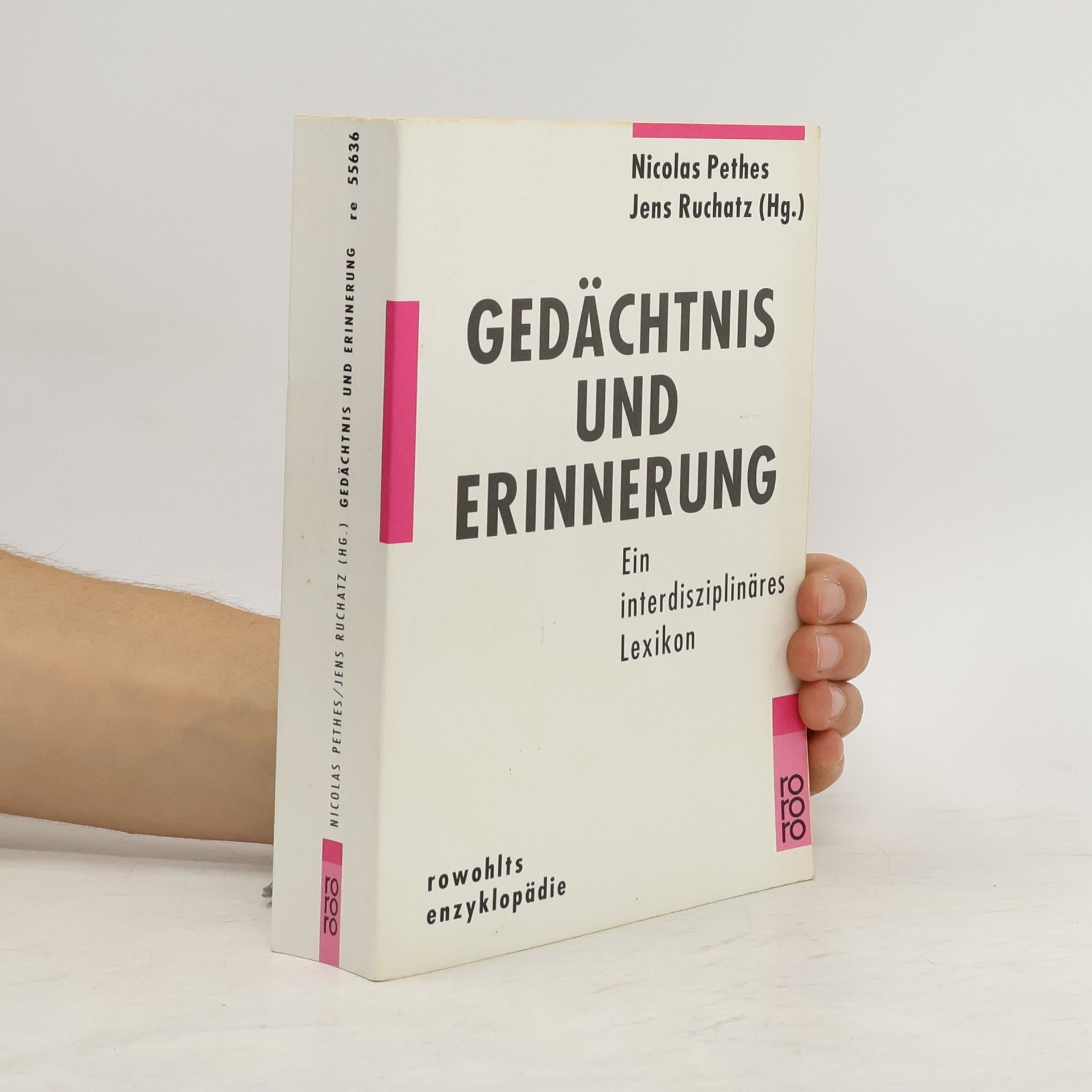

Gedächtnis und Erinnerung

- 608 Seiten

- 22 Lesestunden

Um die Ansätze und Erkenntnisse der unterschiedlichen Forschungsrichtungen zusammenzuführen, präsentiert dieses interdisziplinäre Lexikon das weite Feld der Gedächtnicforschung in seiner historischen und theoretischen Vielfalt. Mit über 450 Artikeln deckt es die Disziplinen ab, in denen die Phänomene Gedächtnis und Erinnerung untersucht werden: Kulturwissenschaften, Medientheorie, Neurobiologie, Pädagogik, Philosophie und Psychologie.