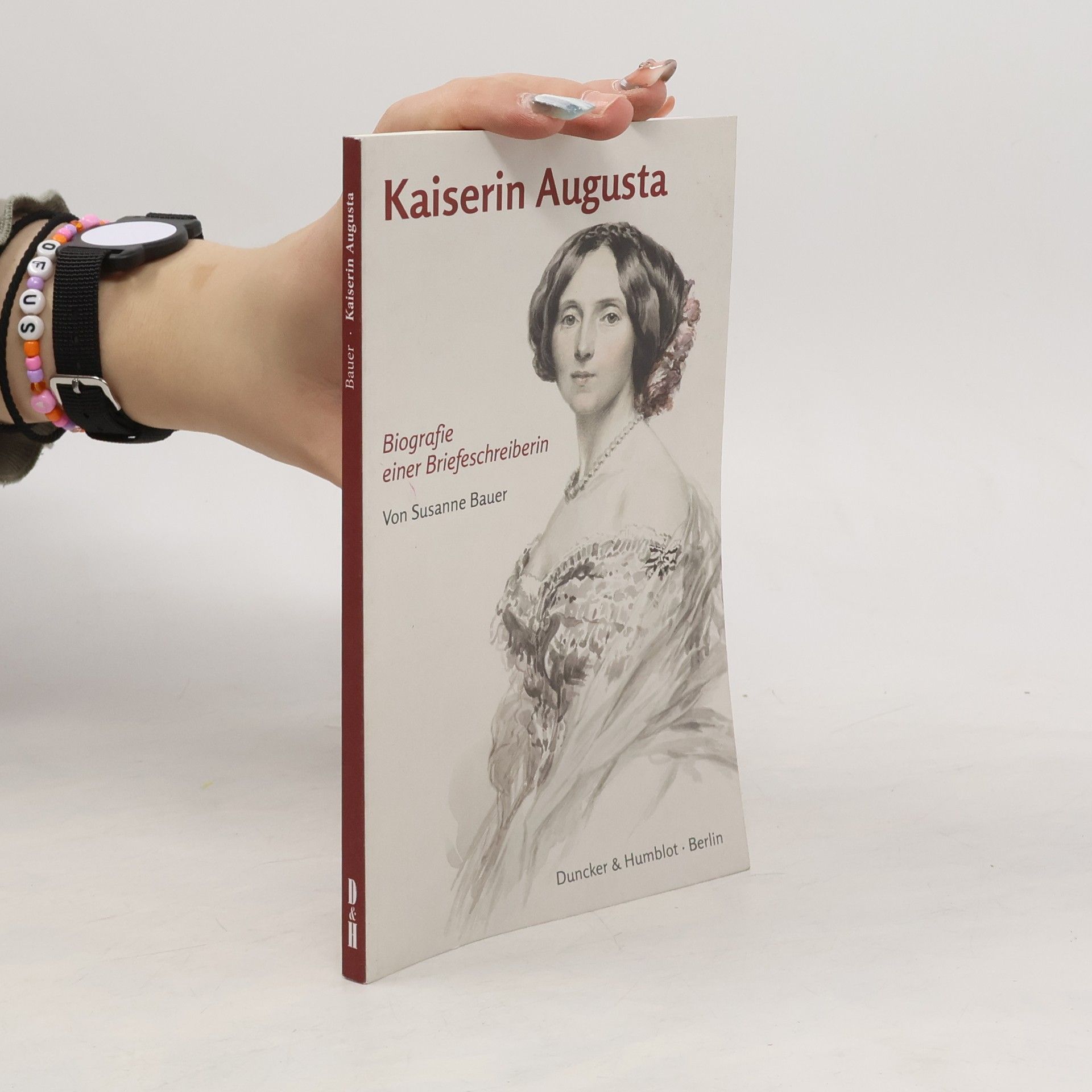

Die Briefkommunikation der Kaiserin Augusta (1811-1890)

Briefpraxis, Briefnetzwerk, Handlungsspielräume

- 448 Seiten

- 16 Lesestunden

Augusta, die preußische Königin und deutsche Kaiserin, nutzte ihren umfangreichen Briefwechsel mit über 22.000 Korrespondenten, um Informationen und Meinungen aus verschiedenen europäischen Höfen und Institutionen zu sammeln. Obwohl sie keine politische Macht hatte, spielte sie eine Schlüsselrolle als Beraterin ihres Mannes, König Wilhelm I. und als Vermittlerin zwischen unterschiedlichen politischen Akteuren. Die erste umfassende wissenschaftliche Monographie zu ihrer Person analysiert ihre Briefe aus einer materiell-organisatorischen und netzwerkanalytischen Perspektive, was Einblicke in ihre strategischen Kommunikationsfähigkeiten gewährt.