Sobald Sie das Wort Schaschlik hören, denken Sie wahrscheinlich an einen gemütlichen Abend im Sommer mit Ihren Freunden, richtig? Wussten Sie allerdings, dass Sie Schaschlik auch ideal auf dem Elektrogrill oder im Backofen machen können? Dabei muss Schaschlik auch nicht immer Fleisch enthalten, denn es gibt zahlreiche vegetarische und vegane Alternativen. Einige der Alternativen, die Sie in diesem Buch kennenlernen werden, sind Tofu, Tempeh und Halloumi. Egal ob süß, herzhaft, mit Fleisch, mit Fisch, vegetarisch oder vegan – Schaschlik ist ein leckeres Gericht für jedermann und für jede Jahreszeit. Dabei ist es ganz egal, ob Sie ihn im Sommer mit Ihren Freunden über dem Holzkohlegrill genießen, mit Ihrer Familie im Wohnzimmer über dem Elektrogrill sitzen oder ob Sie es ganz einfach im Backofen zubereiten. In diesem Kochbuch finden Sie über 100 verschiedene Rezepte aus den Kategorien vegan, vegetarisch, mit Fleisch und mit Fisch. Zusätzlich finden Sie am Ende des Buches Rezepte für Marinaden, Soßen und ein Rezept für hausgemachtes Fladenbrot, welches Sie zum Schaschlik servieren können. Viel Spaß beim Ausprobieren und guten Appetit! Das erwartet Sie: ✓100 abwechslungsreiche Schaschlik Rezepte ✓Leckere Marinaden Rezepte ✓Ein Fladenbrot Rezept zum Selbstmachen

Stefan Janßen Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Machine Learning for Algorithmic Trading - Second Edition

- 820 Seiten

- 29 Lesestunden

Leverage machine learning to design and back-test automated trading strategies for real-world markets using tools like pandas, TA-Lib, scikit-learn, LightGBM, SpaCy, Gensim, TensorFlow 2, Zipline, backtrader, Alphalens, and pyfolio. This revised second edition equips you to build and evaluate sophisticated supervised, unsupervised, and reinforcement learning models, introducing an end-to-end machine learning workflow for trading. From idea generation and feature engineering to model optimization, strategy design, and backtesting, it covers a range of techniques from linear models to deep learning. You’ll learn to work with various data types, including market, fundamental, and alternative data—such as tick data, SEC filings, earnings call transcripts, and financial news—to extract tradeable signals. The book illustrates how to engineer financial features or alpha factors that enable ML models to predict returns for US and international stocks and ETFs. It also teaches how to assess new features' signal content using Alphalens and SHAP values. By the end, you’ll be adept at translating ML predictions into trading strategies for daily or intraday operations and evaluating their performance. You will learn to leverage diverse data, research alpha factors, implement ML techniques for investment problems, backtest strategies, and optimize portfolio performance.

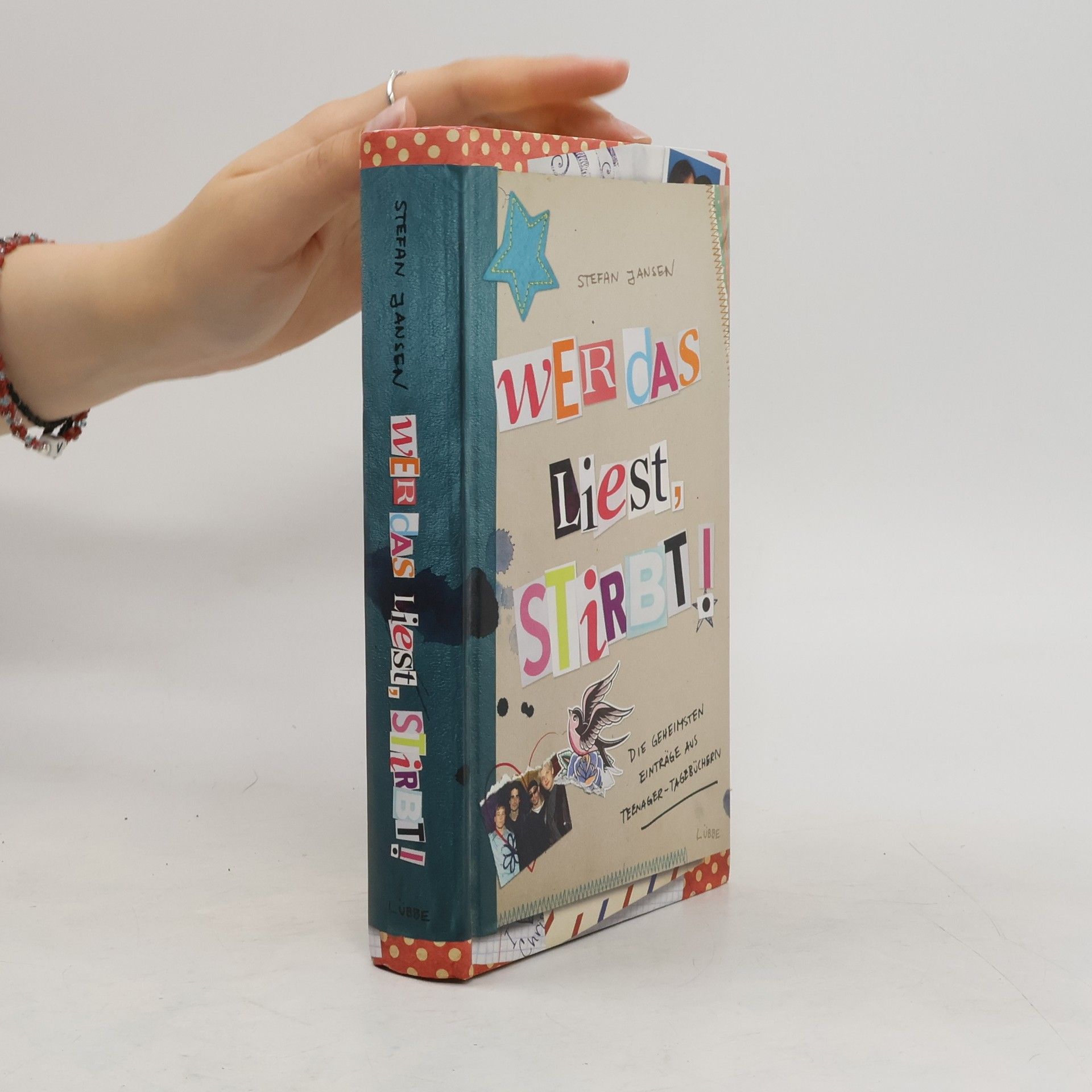

Mein Gott, war das früher alles aufregend! Damals, mit dreizehn, vierzehn, tobten die Schmetterlinge nur so durch die Bäuche, Eltern und Geschwister nervten unsäglich und dann gab es auch noch Ärger in der Schule. Wie gut, das man sich der besten Freundin anvertrauen konnte - und dem Tagebuch, in dem man sich hemmungslos über Liebe, Leid und Lappalien ausließ. Nun haben einige - inzwischen erwachsen gewordene - Teenager ihre Tagebücher wieder ausgegraben und präsentieren große Dramen, schräge Geschichten und aufrichtiges Pathos aus dem Wechselbad der Gefühle, das wir Pubertät nennen.