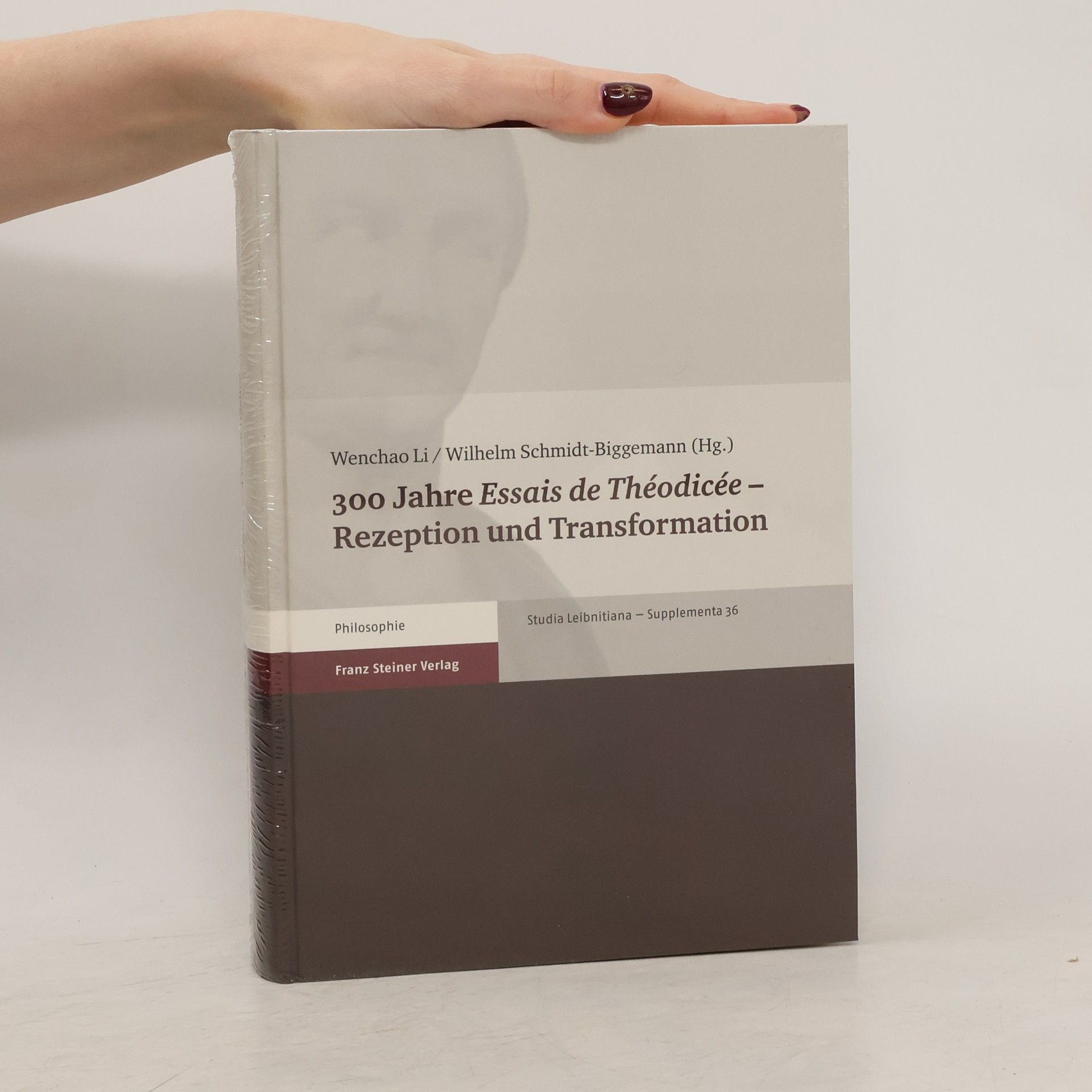

Studia Leibniziana – Supplementa - 36: 300 Jahre Essais de Théodicée

Rezeption und Transformation

- 476 Seiten

- 17 Lesestunden

Why evil? This profound question addresses the justification of an omnipotent, omniscient, and omnibenevolent God in light of the undeniable existence of evil. G.W. Leibniz tackled this issue in 1700 with the publication of the controversial *Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal*. The title, referencing 300 years of *Essais de Théodicée*, does not imply a false continuity, as it reflects the Christian theological and rational philosophical implications of Leibniz's theodicy. This book stems from an international symposium commemorating the 300th anniversary of Leibniz's work held in Berlin. It explores key themes such as the reception and performance history of the theodicy, focusing particularly on criticisms that emerged in 18th and 19th-century European philosophical, theological, and political thought. These critiques continue to influence contemporary philosophical and political discourse, underscoring the enduring relevance of the question, "Why evil?" The discussions aim to illuminate the complexities surrounding theodicy and its implications across centuries.