Germaine Richier

- 183 Seiten

- 7 Lesestunden

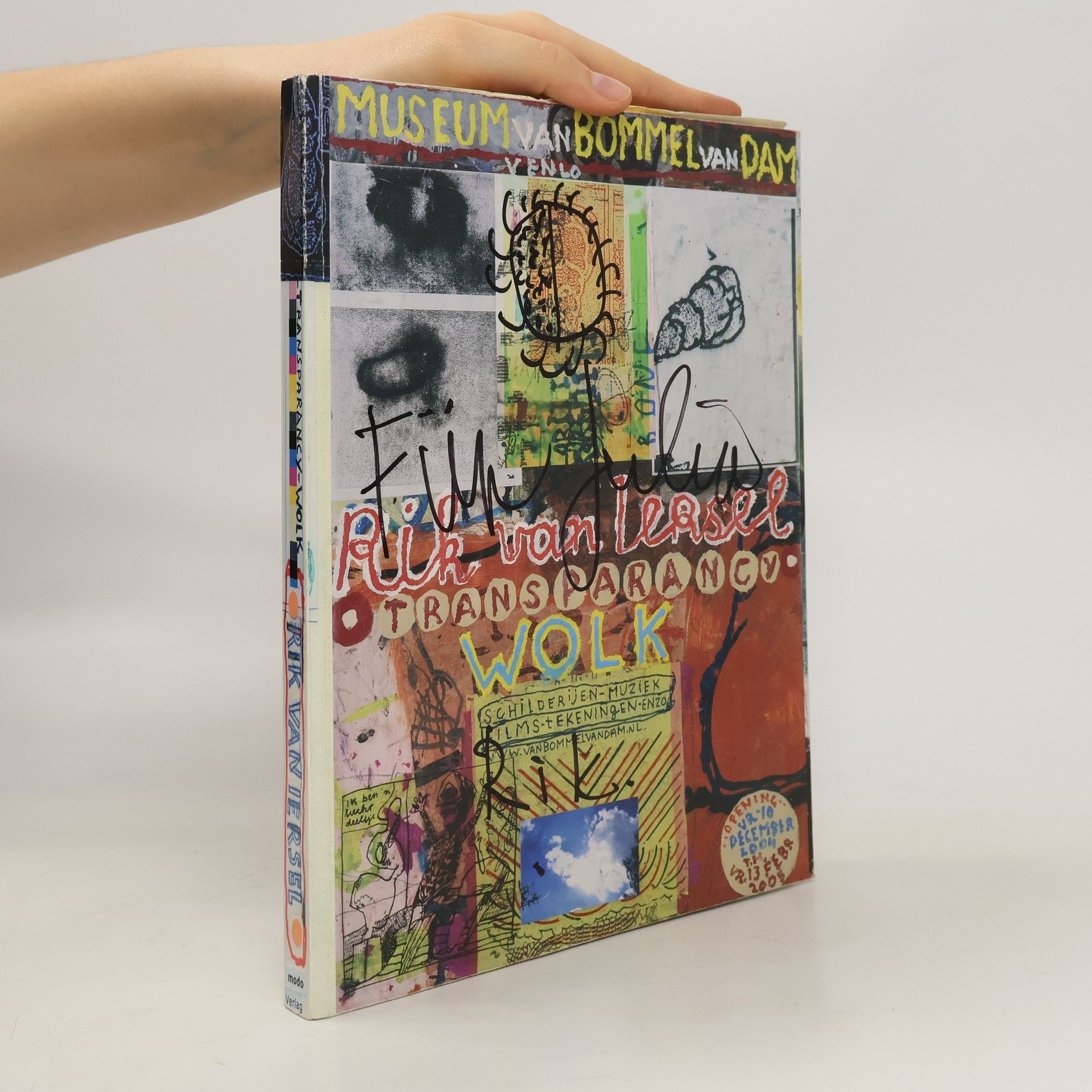

Das Buch wurde veröffentlicht anläßlich der Ausstellungen „Transparancy Wolk“ Kunsthalle Wilhelmshaven 26.09. - 28.11.2004; Museum van Bommel van Dam, Venlo, 10.12.2004- 13.02.2005; Galerie Peter Borchardt, Hamburg, 16.04.2005; Galerie Willy Schoots, Eindhoven, 20.03. 22.05.2005