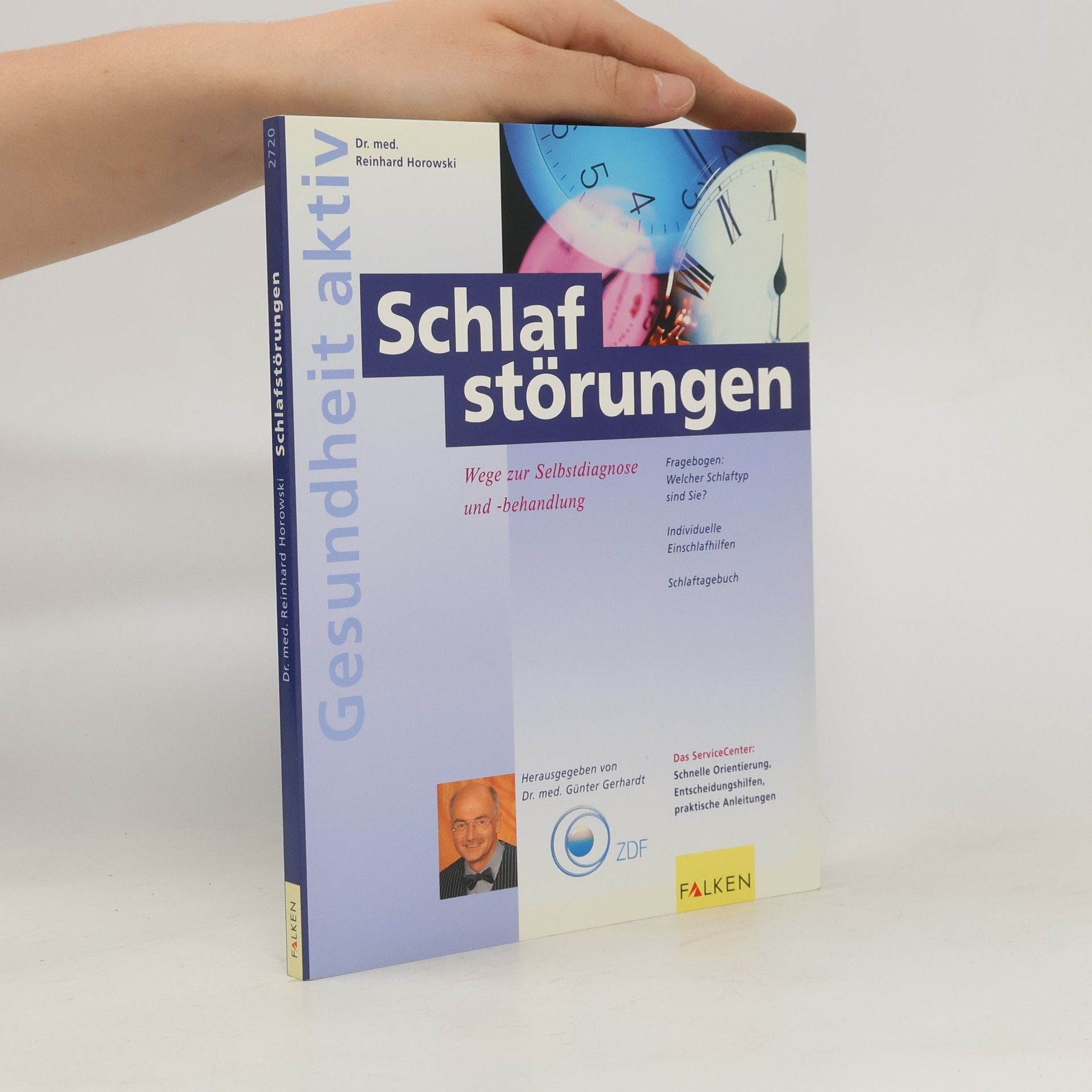

Schlafstörungen

- 111 Seiten

- 4 Lesestunden

Informationen zur Physiologie des Schlafes, zu den Ergebnissen der Schlafforschung und den Faktoren, die unser Schlafverhalten bestimmen; mit Tipps und Empfehlungen zur Schlafhygiene

Informationen zur Physiologie des Schlafes, zu den Ergebnissen der Schlafforschung und den Faktoren, die unser Schlafverhalten bestimmen; mit Tipps und Empfehlungen zur Schlafhygiene