In diesem von Marin zwischen mehreren Stimmen inszenierten Text entfaltet sich die ganze Bandbreite einer Kultur, Geschichte und Theorie des Schreibens und Redens über Kunst. Entlang zentraler Themen spannen die hier dargebotenen »Gespräche« einen Bogen vom Werk zur Person Marins und ermöglichen eine Begegnung mit seinem in seiner ganzen Tragweite kaum zu rekapitulierenden Denken.

Louis Marin Bücher

22. Mai 1931 – 29. Oktober 1992

Art and Philosophy

- 173 Seiten

- 7 Lesestunden

Book by Jean Baudrillard, Hans-Goerg Gadamer, Fredric Jameson, Julia Kristeva, Jean-Francois Lyotard, Louis Marin, Mario Perniola, Cornel West, Philippe Sollers, Paul Virilio

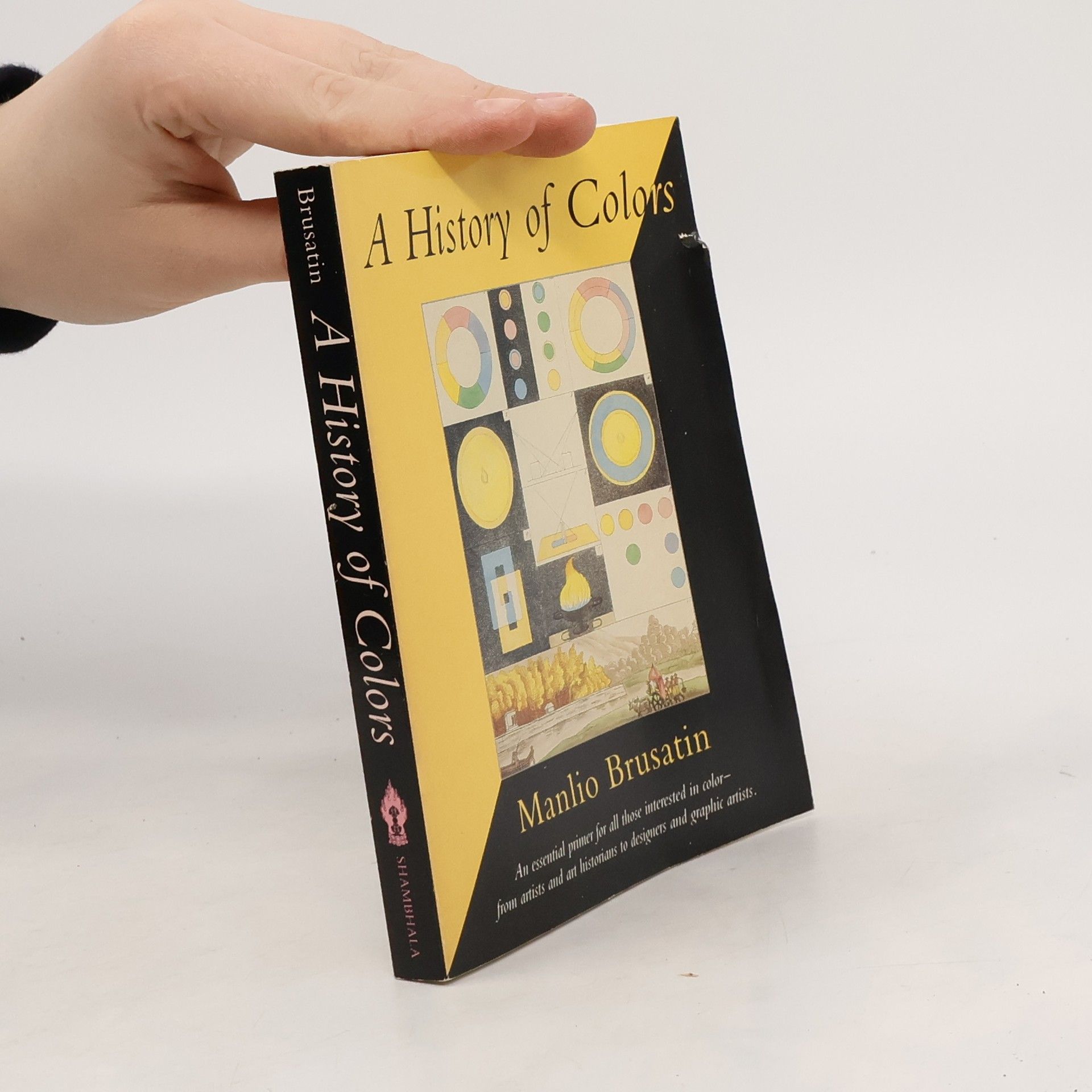

A History of Colors

An Essential Primer for All Those Interested in Color- From Artists and Art Historians to Designers and Graphic Artists

- 172 Seiten

- 7 Lesestunden

Attentive both to the scientific data of physics and to the role played by colour theory throughout the history of art, the author gives an overview of colour theory from the 17th century to 1991. The author also explains how much depends on the material aspects of colour.