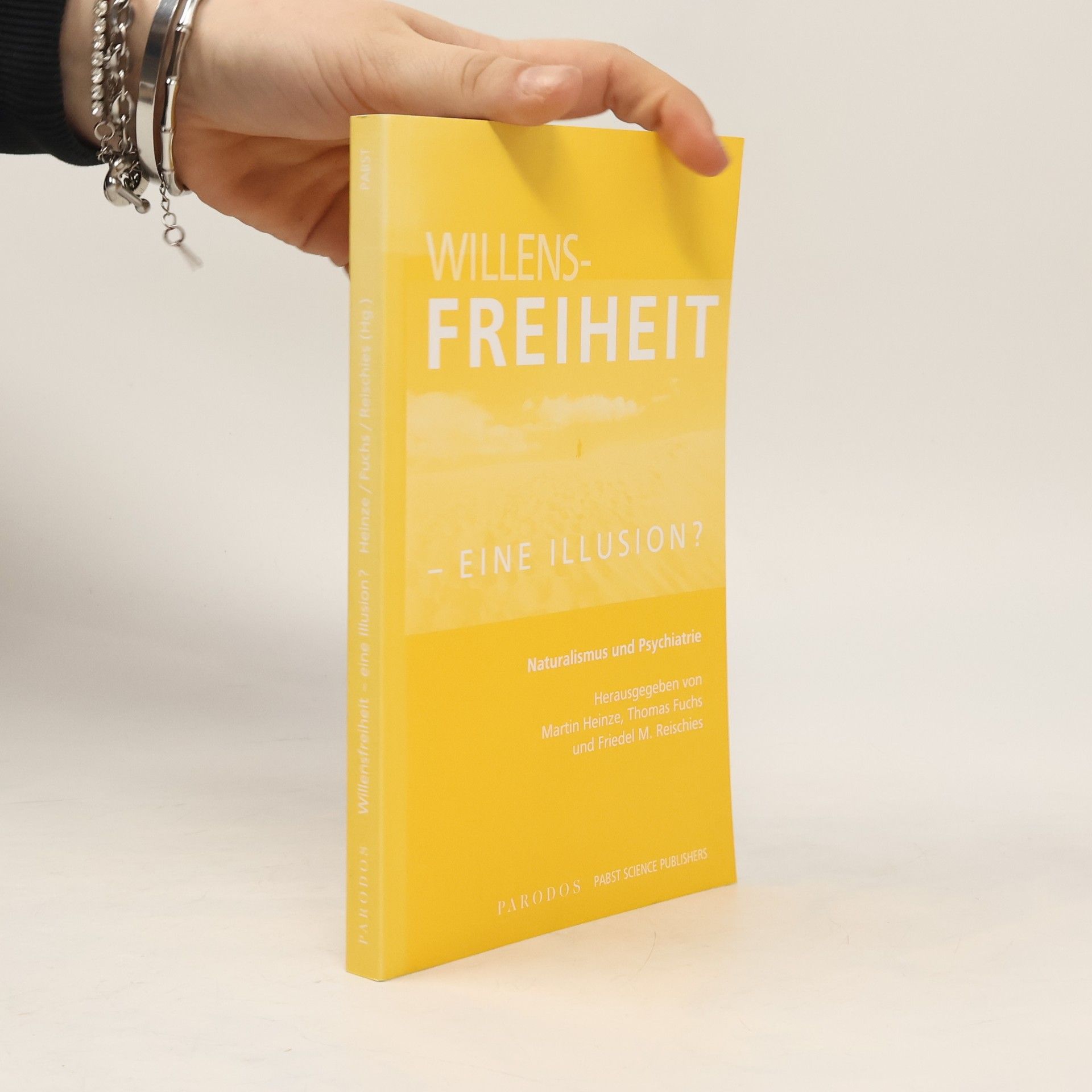

Nachdem die Debatten über die Willensfreiheit vor allem zwischen Neurowissenschaftlern und Philosophen lange Zeit unversöhnlich geführt wurden, ist es an der Zeit für einen Brückenschlag zwischen den Fronten. Diesen möchte der vorliegende Band leisten, indem er die Freiheit des Willens bzw. das Problem des Determinismus aus neuen, zum Teil ganz unerwarteten Perspektiven in den Blick nimmt. Quantenphysikalische Lösungen stehen hier z.B. neben zeitphilosophischen Erörterungen. Einen Schwerpunkt bilden Beiträge aus der Psychiatrie, die sich in besonderer Weise eignet, dem Thema an Beispielen wie dem psychisch kranken Straftäter neue Einsichten abzugewinnen sowie zwischen Natur-, Geistes- und auch Rechtswissenschaften zu vermitteln. Mit Beiträgen von Michael Pauen, Peter Bieri, Thomas Fuchs, Christian Kupke, Christian Kupke und Kai Vogeley, Friedel M. Reischies, Thomas Görnitz und Brigitte Görnitz, Christoph Mundt, Klaus Brücher und Uwe Gonther, Jann Schlimme, Bernhard Küchenhoff, Henrik Walter, Clemens Cording

Martin Heinze Bücher

Subjektivität und Gehirn

- 297 Seiten

- 11 Lesestunden