Bunte Steine

Texte 1984–2021

Texte 1984–2021

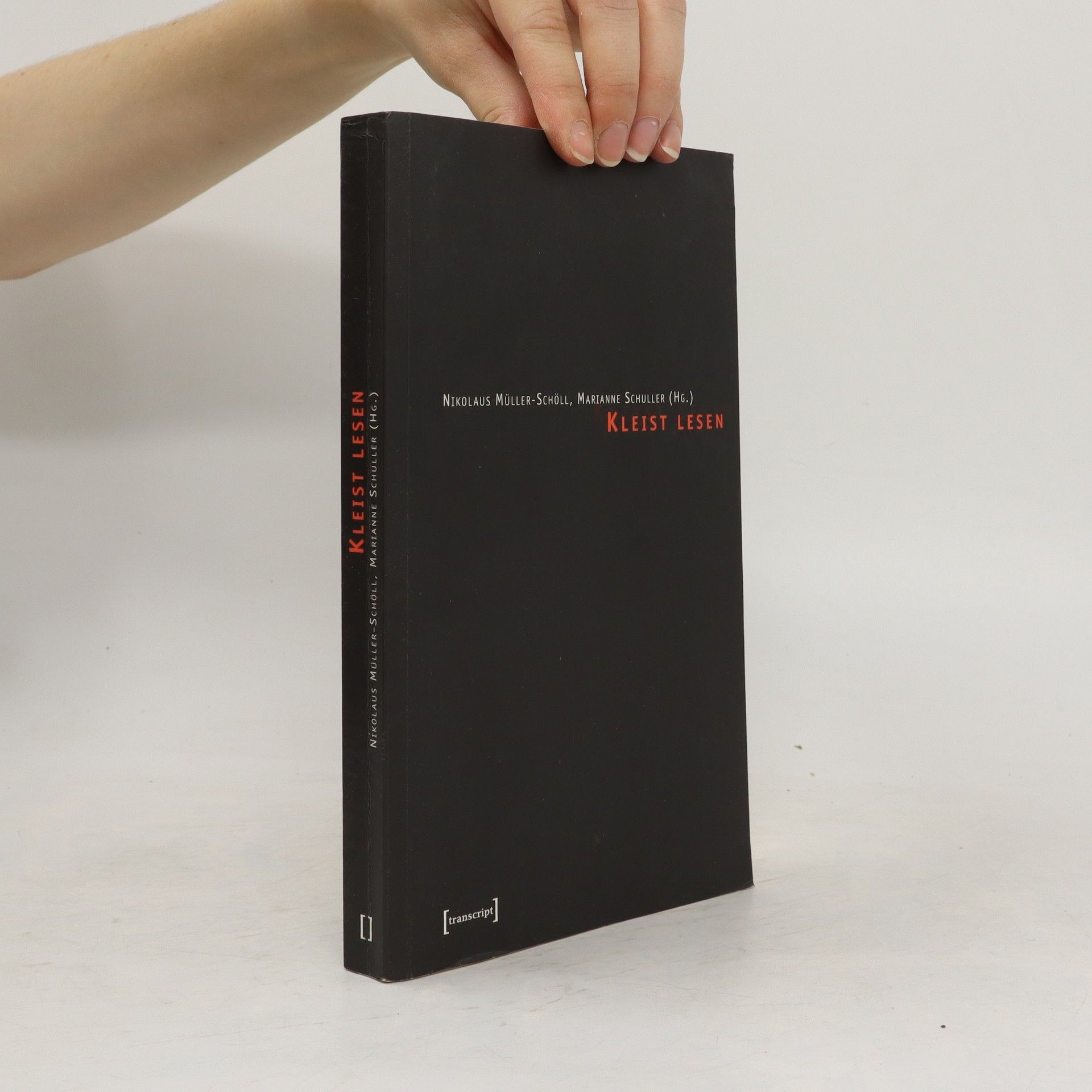

Wie andere Außenseiter der Literatur wurde auch Kleist häufig zum Gegenstand einer Deutungspraxis, welche die Gebrechlichkeit der Texte vor allem als Hindernis auf dem Weg zu einer einheitlichen Interpretation begriffen hat. Die Aufsätze des vorliegenden Bandes, die mehr oder minder deutlich vor dem Hintergrund intensiver literaturtheoretischer Debatten in Frankreich und den USA entstanden sind, nehmen Kleists Literatur in einer anderen Weise ernst. Bei aller Unterschiedlichkeit der individuellen Leseverfahren erscheint das Werk Kleists als Herausforderung an die Literaturwissenschaft. Die Herausforderung besteht nicht zuletzt darin, daß das, was als die ebenso grundlegende wie (häufig) unausgesprochene Voraussetzung jeder literaturwissenschaftlichen Arbeit im Spiel ist, von den Texten Kleists in Frage gestellt wird: die Möglichkeit des Verstehens selbst. Kleists Texte geben weniger eine äußere Realität wieder, als daß sie die epistemologischen Grenzen der Referenz zum Thema machen. Gerade deshalb bietet sich sein Werk für Untersuchungen des Verhältnisses von Literatur und Philosophie, von Sprachlichkeit und Welterfahrung, Subjekt und symbolischer Ordnung, von Gesetz und Gerechtigkeit an.