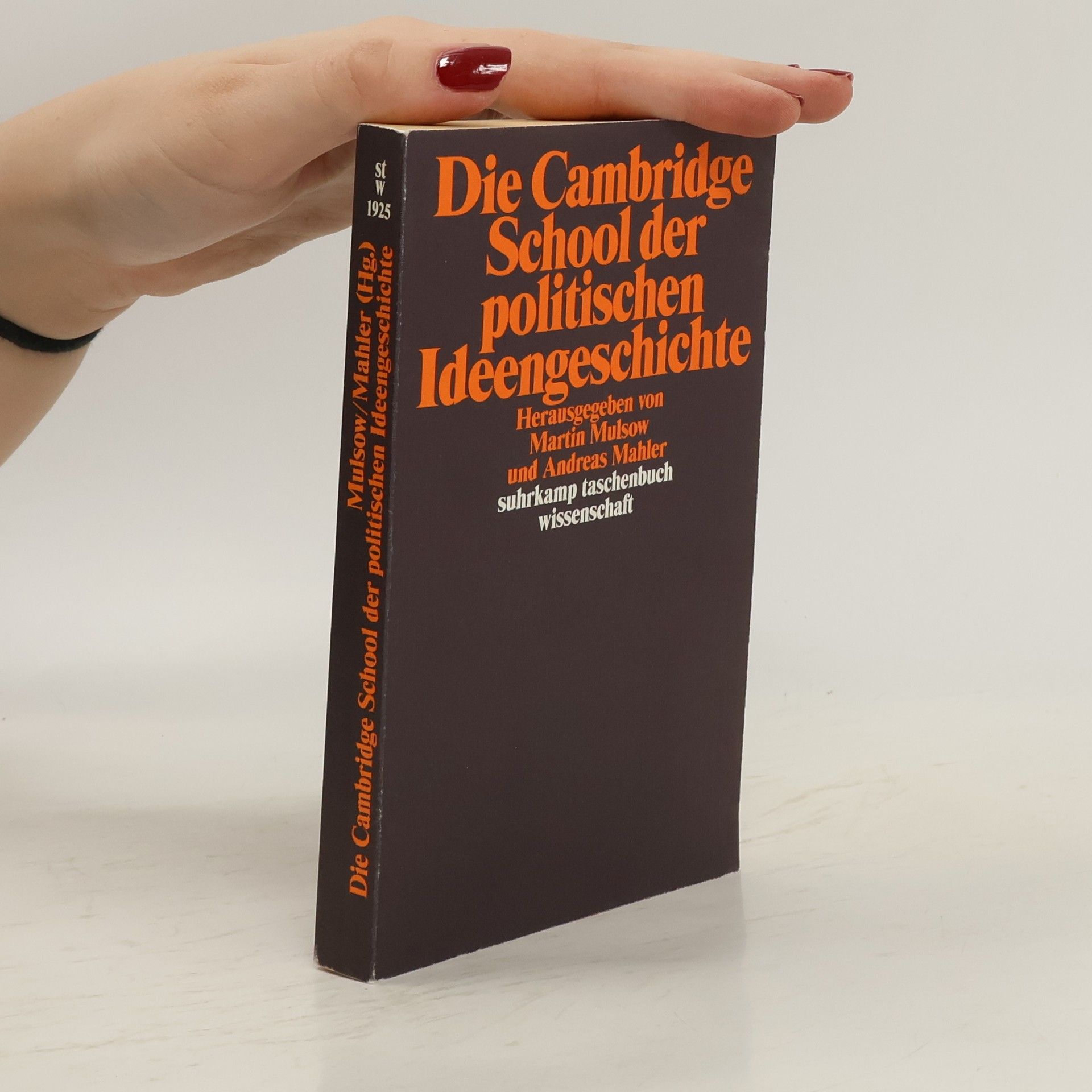

In den späten 1960er Jahren haben Quentin Skinner, John G. A. Pocock und ihre Schüler an der Universität von Cambridge eine neue Form der Ideengeschichte entwickelt. Sie begreifen politische Ideen nicht als überzeitliche Entitäten, sondern als Teil kommunikativer Prozesse in konkreten historischen Situationen. Angeregt durch die Theorie der Sprechakte, interessieren sie sich für die Intentionen und Zwecke, die historische Akteure mit ihren politischen Äußerungen verfolgt haben, und für die Einbettung von Argumenten in »politische Sprachen«. Komplexe Diskurszusammenhänge von Äußerungen auch jenseits der Entwürfe großer Denker sind ihr Thema. Diese Konzeption ist heute einer der einflußreichsten Ansätze zur Erforschung neuzeitlichen politischen Denkens. Der Band präsentiert Skinners und Pococks maßgebliche Texte zur Theorie der Ideengeschichte erstmals vollständig in deutscher Sprache. Darüber hinaus gibt er einen Einblick in die Weiterentwicklung und kritische Modifikation der Cambridge School.

Martin Mulsow Bücher

Radikale Frühaufklärung in Deutschland 1680-1720

Bd.1: Moderne aus dem Untergrund & Bd.2: Clandestine Vernunft

- 1126 Seiten

- 40 Lesestunden

Die Ideengeschichte wird in diesem Werk eindrucksvoll und fesselnd vermittelt. Der Autor beleuchtet zentrale Gedanken und deren Entwicklung im Laufe der Zeit, wobei er historische Kontexte und bedeutende Denker einbezieht. Durch lebendige Erzählweise und tiefgehende Analysen wird der Leser auf eine intellektuelle Reise mitgenommen, die sowohl informativ als auch inspirierend ist. Die Verknüpfung von Ideen und deren Einfluss auf die Gesellschaft wird anschaulich dargestellt, was das Buch zu einer wertvollen Lektüre für Interessierte an Philosophie und Geschichte macht.

Überreichweiten

Perspektiven einer globalen Ideengeschichte

Ein Hamburger Arzt macht sich auf die Suche nach türkischen Kampfdrogen; drei Ostindienfahrer mixen in einer Apotheke auf Java ein "unerhörtes" Elixier; der Philosoph Leibniz sucht nach frühesten chinesischen Schriftzeichen; Spanier im peruanischen Potosí müssen sehen, wie in den Minen der Teufel angebetet wird; ein jesuitischer Missionar stösst in Isfahan auf einen östlichen Hermetismus; ein heterodoxer Abenteurer übergibt dem marokkanischen Botschafter ein geheimes Manuskript und ein Vaterunser-Sammler verzweifelt an den Vokabeln der afrikanischen Khoikhoi.Was zeichnet diese vormodernen Pioniere der Globalisierung des 17. und 18. Jahrhunderts aus? Wie gelingt oder misslingt ihnen die Bezugnahme auf die fremden und fernen Gegenstände, mit denen sie sich beschäftigen? Wie sind die Ideen, die bei ihnen anlanden, durch Raum und Zeit gereist? In seinem neuen Buch deutet Martin Mulsow die Frühe Neuzeit als eine Zeit der Überreichweiten, als eine Epoche, in der Quellen und Nachrichten aus nah und fern sich überlagerten, ohne dass man mit dieser Verdoppelung zurechtkam oder sie manchmal auch nur bemerkte. Es war ein Zeitalter der riskanten Referenz, das Mulsow mitreissend und gelehrt vor unseren Augen entstehen lässt

Aufklärungs-Dinge

Zweifler und Verzweifelte im Umbau des Wissens um 1700

Ein Guckkasten, eine Indianerfigur, ein Schlafpelz, Goldmünzen, eine Wünschelrute, verästelte Bäume und eine Silenbüste: Ausgehend von diesen antik-exotisch oder verwunschen anmutenden Objekten vollzieht Martin Mulsow, unermüdlicher Chronist der Frühen Neuzeit, Tiefenbohrungen in die Welt um 1700 und führt voller Detailkenntnis ins brodelnde Zeitalter der Aufklärung. Fernab von Heldenerzählungen und den Routinen der Triumphgeschichte treten auf diese Weise Schicksale von Gelehrten vor Augen, die bereit waren, die alte Welt mit ihren Gedanken zu sprengen, aber an den Missständen und der Bequemlichkeit ihrer Mitmenschen verzweifelten. Es erscheinen wuchernde Wissensgeflechte aus kühler Rationalität und Okkultem sowie mal dunkle, mal glanzvolle Lese- und Bücherwelten aus heiligem Ernst und beißendem Spott. Nahezu haptisch wird so das geistige Klima einer Epoche fühlbar, die sich aufschwang, in Zweifel zu ziehen, was über Tausende von Jahren gegolten hatte: ein durchaus fremdes Zeitalter, das den Startschuss für eine Revolution der Skepsis gab, die bis heute anhält.

Fremdprägung

Münzwissen in Zeiten der Globalisierung

Fremde Münzen aus Indien, Japan oder Arabien strahlen eine verheißungsvolle Anziehungskraft aus. Wie sind sie nach Europa gelangt? Was bedeuten die Aufschriften und Symbole, die sie enthalten? Und wer waren die Menschen, die mit ihnen zu bezahlen pflegten? Martin Mulsow erzählt in diesem reich illustrierten kulturhistorischen Essay anhand einer Fülle bisher völlig unbekannter Materialien aus allen Archiven Europas die Geschichte der Münzforschung und macht damit auf ein frühes Kapitel der Globalisierung aufmerksam. Es ist die Geschichte einer sogenannten intellektuellen Einkreisung Asiens. Eine Gruppe Gelehrter des 17. und frühen 18. Jahrhunderts erkundete den Nahen und Fernen Osten mithilfe dieser Münzprägungen von ihren Lehnstühlen aus: Arabien wurde auf Pappe gebannt, China in Heften verzeichnet, und der Mogulkaiser in Indien wurde durch die Entzifferung verschlungener persischer Inschriften lebendig. Sie prägten die Münzen mit ihrer Forschung und ihren Projektionen noch einmal.

Was als wissenschaftlich gelten darf

Praktiken der Grenzziehung in Gelehrtenmilieus der Vormoderne

- 566 Seiten

- 20 Lesestunden

Lange Zeit hat man den Kulturen der Vormoderne die Befähigung zu Wissenschaftlichkeit abgesprochen. Dies geschah zu Unrecht, denn auch in den Jahrhunderten vor 1800 gab es institutionelle Ausprägungen, Lebenssituationen und Trägermilieus, soziale Vernetzungen und Regulierungsmechanismen von Wissenschaft. Öffnungsversuche gegenüber neuen Wissensfeldern, dezidierte Absonderungen von vermeintlich dilettantischem und unorthodoxem Wissen sowie der Umgang mit »geheimem« Wissen sind daher wichtige neue Phänomene, die dieser Band in Beiträgen von Vertretern unterschiedlicher kultur- und sozialwissenschaftlicher Disziplinen eingehend untersucht.

Ding, Materialität, Geschichte - 2: Objekte als Quellen der historischen Kulturwissenschaften

Stand und Perspektiven der Forschung

- 352 Seiten

- 13 Lesestunden

Materielle Kulturforschung hat sich in den vergangenen Jahren als ein ungemein fruchtbares Forschungsfeld etabliert. Ursprunglich aus der Ethnologie kommend, erweist sich der Rekurs auf physische Objekte auch in den Kulturwissenschaften als zentrale Erkenntnisquelle: Dinge konnen auf ihre konkrete und auf ihre soziale Funktion und Bedeutung hin befragt werden, auf ihre Eignung als Identitatsstifter und als Erinnerungsspeicher, auf ihre Zeichen- und Symbolhaftigkeit, ihren Eigensinn und darauf, wie sie von Menschen angeeignet werden. Der vorliegende Band konzentriert sich auf die Fruhe Neuzeit und gibt ein breites Panorama von Fallstudien. Er verbindet diese mit der Intention, eine Zwischenbilanz der Forschung zu ziehen. Hat die materielle Kulturforschung das Zeug zu einer eigenen Disziplin innerhalb der historischen Wissenschaften? Ist der Ansatz fur alle Epochen gleich fruchtbar? Wie tragfahig ist das theoretische Gerust, das hier verwendet wird?

The history of knowledge has often emphasized formal accumulation through systems, collections, and institutions, presenting a narrative of advancement and expansion. Martin Mulsow, however, offers a different perspective, highlighting the loss of knowledge—through burned manuscripts, the death of oral traditions, and censorship of new ideas. This work explores efforts from the Renaissance to the Enlightenment to counteract such losses. It illustrates how critics of political and religious regimes devised strategies to preserve their ideas, often embedding them in footnotes and allusions, circulating handwritten copies, and enlisting younger scholars to disseminate their works posthumously. Rich in detail, this narrative follows the precarious journey of knowledge through captivating episodes, focusing on interpretations of the Bible, Orientalism, and marginalized topics like magic. Rather than centering on prominent philosophers, it sheds light on overlooked figures in the "knowledge underclass," such as Pietro della Vecchia, a libertine painter and intellectual; Charles-César Baudelot, an antiquarian and numismatist; and Johann Christoph Wolf, a pastor and Hebrew scholar who witnessed the persecution of heretics.

The book explores the early German Enlightenment as a reform movement that maintained a balance between tradition and progressive thought, avoiding extremist views. It delves into the origins of radical works that critiqued religion, examining their connections to the more dominant moderate Enlightenment. Through this analysis, the text highlights the complexities and nuances of Enlightenment thought in Germany, revealing how these seemingly opposing perspectives interacted and influenced each other during this transformative period.