The book offers profound reflections on the ongoing crisis in Israel and Gaza, framed through the lens of historical context, particularly the Holocaust. The Pulitzer Prize-winning historian delves into the complexities of conflict, examining the impact of history on contemporary issues. Through a thoughtful analysis, the author explores themes of memory, trauma, and the struggle for identity, providing readers with a deeper understanding of the current geopolitical landscape and its roots in past atrocities.

Saul Friedländer Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Saul Friedländer ist ein israelisch-französischer Historiker, dessen Werk sich tiefgründig mit den komplexen Fragen der modernen Geschichte auseinandersetzt. Sein analytischer Ansatz und seine Detailgenauigkeit beleuchten entscheidende Momente des 20. Jahrhunderts. Friedländers Schreibstil zeichnet sich durch Klarheit und die Fähigkeit aus, komplexe Themen einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Sein Beitrag zum historischen Verständnis ist entscheidend für die Erfassung jüngster Ereignisse.

Israel im Krieg

Ein Tagebuch

"Blick in den Abgrund" ist ein eindringliches Tagebuch von Saul Friedländer, das die politische Lage Israels nach dem Hamas-Angriff im Oktober 2023 beleuchtet. Der Holocaustforscher reflektiert über die Bedrohungen für die israelische Demokratie und den Wiederaufstieg des Antisemitismus, während er die Fragilität des jüdischen Staates thematisiert.

Blick in den Abgrund

Ein israelisches Tagebuch

Israel steht am Abgrund, und Saul Friedländer, der bedeutende Holocaust-Historiker, hat ein eindringliches Tagebuch verfasst, das aktuelle Ereignisse kommentiert und Rückblenden zur Geschichte des Landes bietet. Er analysiert Konflikte und denkt über mögliche Lösungen nach. Friedländers Tagebuch ist ein Appell an alle, die an Israel interessiert sind. Es beginnt mit einem Zitat von Max Liebermann, das die Empörung über die „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten widerspiegelt. Heute steht eine neue, rechtsradikale Regierung unter Benjamin Netanjahu vor der Herausforderung, die Demokratie durch eine Justizreform zu untergraben und ein autoritäres Regime zu etablieren. Hunderttausende demonstrieren dagegen, während Friedländer, im Alter von 90 Jahren, nicht mehr selbst auf die Straße gehen kann. Stattdessen nutzt er seine Worte, um dieser besorgniserregenden Entwicklung entgegenzutreten. Sein Tagebuch ist eine bewegende und schmerzhafte Lektüre, die die Emotionen, Sorgen und die Verzweiflung des Autors angesichts der aktuellen Lage in Israel widerspiegelt. Es ist ein intimes, aufwühlendes Werk, das eindringlich vor dem Absturz Israels in eine autoritäre Pseudo-Demokratie warnt.

Saul Friedländer analysiert in seinem Essay das Lesen von Marcel Prousts "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit". Er beleuchtet Themen wie die Rolle der Juden, Homosexualität und die Beziehung zwischen Erzähl-Ich und Autor. Friedländer vermittelt die Freude an Prousts Sprache und regt dazu an, das Werk selbst zu entdecken.

Where Memory Leads

- 304 Seiten

- 11 Lesestunden

A Pulitzer Prize-winning historian returns to memoir in a tale of intellectual growth across three continents, published alongside his classic Holocaust literature. After forty years since his first poignant memoir, Friedlander bridges his childhood ordeals with his esteemed reputation in Holocaust studies. He abandons his youthful conversion to Catholicism, rediscovers his Jewish roots as a teenager, and builds a new life in Israeli politics. His initial loyalty to Israel evolves into a lifelong fascination with Jewish life and history. Friedlander grapples with the pervasive effects of European anti-Semitism while seeking a balanced approach to the surrounding Zionism. His adulthood sees him navigating between Israel, Europe, and the United States, equipped with his linguistic talent and expansive intellect. His growing prestige places him in the company of other intellectual giants. In his early years in Israel, he mingles with the architects of the nascent state and brilliant figures like Gershom Scholem and Carlo Ginzburg. This memoir prompts Friedlander to reflect on the harrowing events that led him to dedicate sixteen years to writing his Pulitzer Prize-winning work, exploring the Nazi regime and its impact on the Jewish community from 1939 to 1945.

Named a Times Literary Supplement Best Book of the Year A Pulitzer Prize–winning historian revisits Marcel Proust’s masterpiece in this essay on literature and memory, exploring the question of identity—that of the novel’s narrator and Proust’s own. This engaging reexamination of In Search of Lost Time considers how the narrator defines himself, how this compares to what we know of Proust himself, and what the significance is of these various points of commonality and divergence. We know, for example, that the author did not hide his homosexuality, but the narrator did. Why the difference? We know that the narrator tried to marginalize his part-Jewish background. Does this reflect the author’s position, and how does the narrator handle what he tries, but does not manage, to dismiss? These are major questions raised by the text and reflected in the text, to which the author’s life doesn’t give obvious answers. The narrator’s reflections on time, on death, on memory, and on love are as many paths leading to the image of self that he projects. In Proustian Uncertainties, Saul Friedländer draws on his personal experience from a life spent investigating the ties between history and memory to offer a fresh perspective on the seminal work.

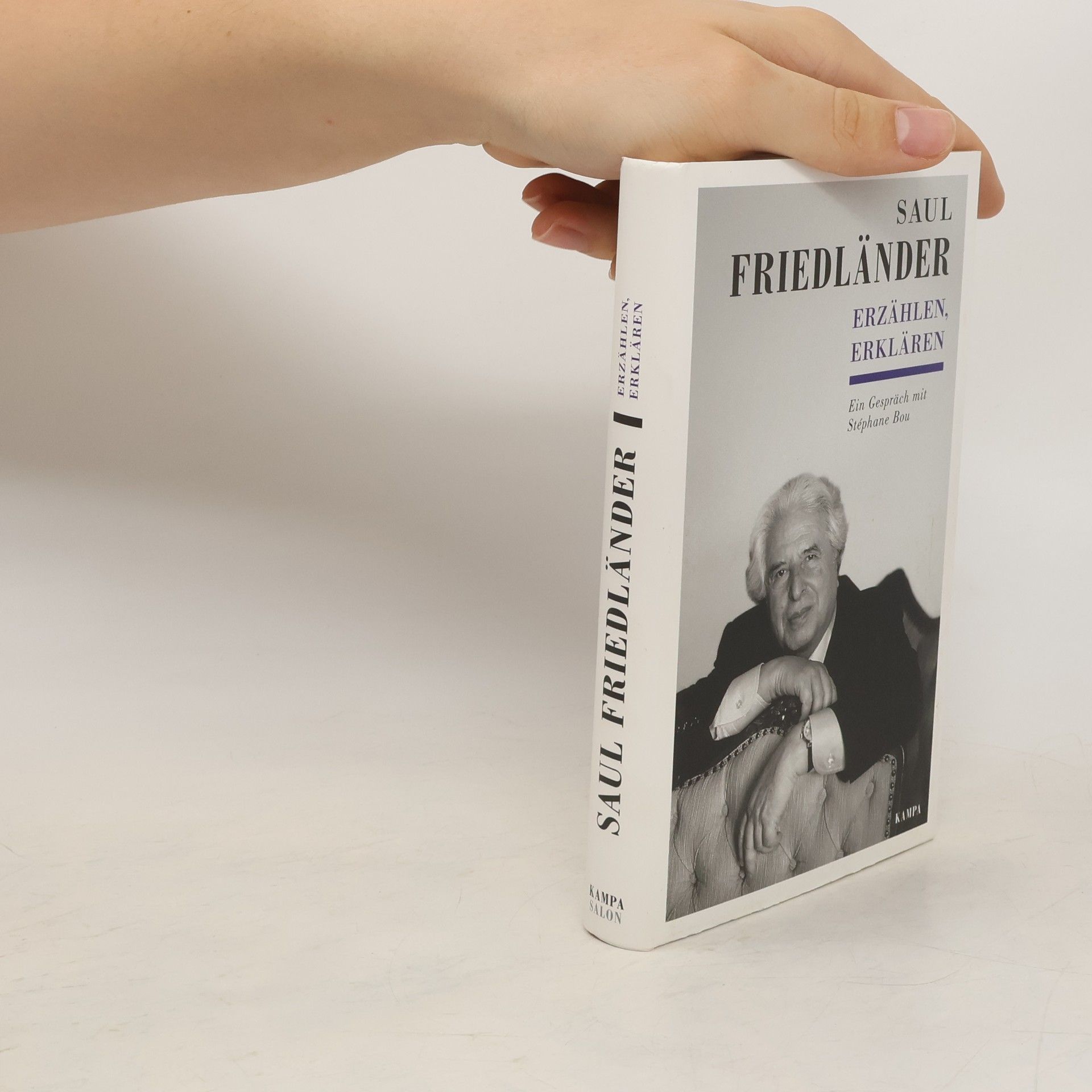

Geboren 1932 als Sohn jüdischer Eltern in Prag mit dem Namen Pavel, muss Saul Friedländer mit seinen Eltern vor den Nazis fliehen. In Frankreich können sie den Sohn in einem katholischen Internat verstecken – sie selbst werden an der Schweizer Grenze, festgenommen und deportiert. Pavel überlebt, seine Eltern werden vermutlich in Auschwitz ermordet. Mit dem Journalisten Stéphane Bou spricht der Pulitzer-Preisträger darüber, wie aus dem Waisen Pavel, der Priester werden wollte, Saul wurde und wie schmerzhaft es war, sich den eigenen traumatischen Kindheitserlebnissen zu stellen, dass er sich erst nach Jahrzehnten auf die Erforschung des Holocaust einlassen konnte. Und Friedländer erklärt, wie er deshalb zu einem Historiker wurde, der gar nicht anders konnte, als das »Primärgefühl der Fassungslosigkeit zu bewahren« und wissenschaftliche Geschichtsschreibung mit der persönlichen Erinnerung sowie der von Empathie getragenen Perspektive der Opfer zu verflechten. Sie reden auch über deutsche und jüdische Erinnerungskultur, über Hannah Arendt und den Eichmann-Prozess, den Historikerstreit von 1986 und über filmische und literarische Fiktionalisierungen des Historischen, die das Unerzählbare erzählen.

Wohin die Erinnerung führt

Mein Leben

Saul Friedländer ist noch ein halbes Kind, als der Zweite Weltkrieg zu Ende geht. Sanft und in einer wunderschönen Sprache erzählt der große Historiker des Holocaust von seinem Leben danach, das reich ist an Erfahrungen und Begegnungen, aber das Leben eines Entwurzelten bleibt. „Wohin die Erinnerung führt“ ist das großartige Zeugnis einer Epoche und gewährt zugleich ungewöhnlich offen Einblick in die fragilen Gefühlswelten eines Überlebenden. Den blutjungen Saul Friedländer drängt es nach Israel, wo er als glühender Zionist für die Gründung eines jüdischen Staates kämpfen will. Der Fünfzehnjährige fälscht das Geburtsdatum in seinem Pass und schifft sich auf der „Altalena“ ein. In kurzer Zeit lernt er hebräisch und die jüdische Kultur kennen, doch schon bald zieht es ihn wieder zurück nach Paris. Er studiert und erkennt immer deutlicher, wohin die Suche nach der eigenen Identität ihn führen wird – in die Erinnerung an jenes Ereignis, dem sechs Millionen Juden, darunter auch seine Eltern, zum Opfer gefallen sind. Elegant und mit scheinbar leichter Feder erweckt Saul Friedländer in seinen Memoiren Menschen und Milieus zum Leben, schildert die politischen und intellektuellen Kontroversen seiner Zeit und lässt den Schmerz fühlbar werden, in den dieses ganze Leben unentrinnbar eingetaucht ist.

»Schmutzig bin ich, Milena.« Franz Kafka Saul Friedländer, selbst in Prag geboren und ein Leben lang Kafka-Leser, betrachtet den so rätselhaften wie bedeutenden Schriftsteller mit der ihm eigenen Unbestechlichkeit. Dabei sieht er manches, was selbst Jahrzehnte der Kafka-Forschung nicht wahrgenommen haben. Mit einer genauen Kenntnis der Werke, mit feinem Humor und guter Beobachtungsgabe porträtiert Saul Friedländer Franz Kafka als Dichter der Scham und der Schuld, zeigt, wie Kafkas Fantasien und sexuelle Ängste ihre Spuren im Werk hinterlassen haben. Eine Einführung in die Welt Kafkas von bezwingender Eleganz und Anmut.

Pius XII. und das Dritte Reich

Eine Dokumentation

Das Pontifikat Pius XII. ist bis heute umstritten wie kein anderes im 20. Jahrhundert. Hatte der Papst plausible Gründe, sich in seinen Äußerungen zur Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden zurückzuhalten, oder hat er moralisch versagt? Gab es einen latenten Antisemitismus im Vatikan? Warum hat der 'Stellvertreter' selbst die Deportation der Juden Roms widerspruchslos hingenommen, während er andererseits zahlreichen Juden heimlich Hilfe zukommen ließ? Dem Streit der Meinungen hat Saul Friedländer eine historische Dokumentation entgegengesetzt, die bis heute nichts von ihrer Brisanz eingebüßt hat. Sie versammelt die wichtigsten Quellen und bietet eine unverzichtbare Grundlage für jeden, der sich über die Rolle der katholischen Kirche während der NS-Zeit selbst ein Urteil bilden will. Ein aktuelles Nachwort des Friedenspreisträgers erläutert die Kontroverse um Pius XII. im Spiegel der neueren Forschung.