Die Autobiographie eines der schillerndsten Intellektuellen des 20. Jahrhunderts: Arthur Koestler, 1905 in Budapest geboren, war Autor, Journalist und Philosoph. Der Zionist und Kommunist wurde von der Gestapo gejagt und im spanischen Bürgerkrieg zum Tode verurteilt, während ihn Moskau später als Kalten Krieger beschimpfte. In seiner Autobiographie lotet er wie kein anderer die Grenzen im Jahrhundert der Extreme aus.

Arthur Koestler Bücher

Arthur Koestler war ein produktiver Autor von Essays, Romanen und Autobiografien. Seine frühe Karriere war im Journalismus, und er wurde später für seine komplexen Essays und Romane bekannt, die oft tiefgreifende politische und philosophische Ideen untersuchten. Ausgehend von seinen Erfahrungen tauchte er in Themen wie Glauben, Verrat und die Suche nach Sinn in turbulenten Zeiten ein. Sein Werk zeichnet sich durch scharfen Intellekt und einen kraftvollen Erzählstil aus.

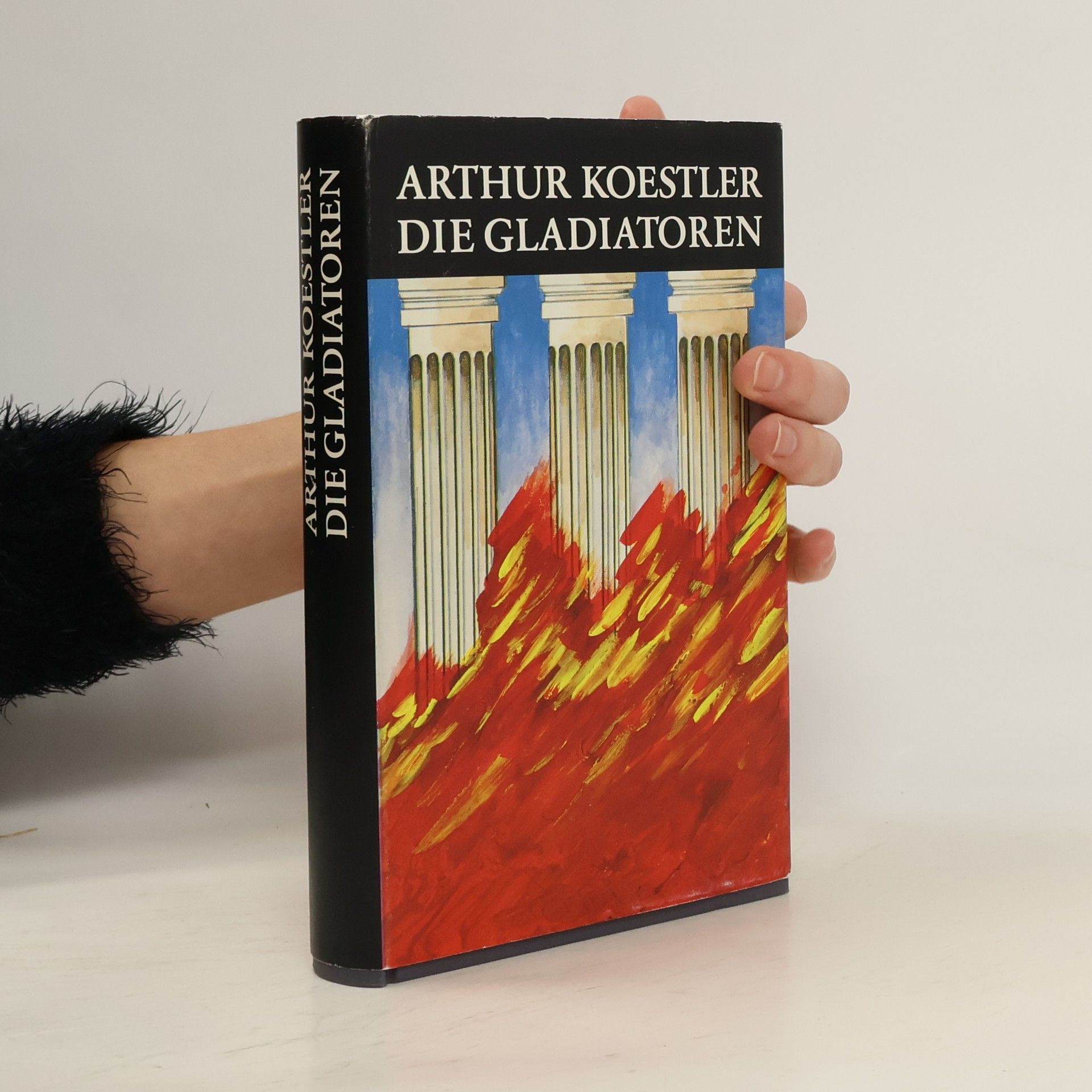

Koestlers Roman – bislang nur in einer Rückübersetzung aus dem Englischen („Die Gladiatoren“) bekannt – erzählt die Geschichte des dritten römischen Sklavenaufstands unter dem legendären Anführer Spartacus. Eine Gruppe ausgebildeter Kämpfer und „Fechter“ flieht aus der Gladiatorenschule der Stadt Capua – und wächst zu einer regelrechten Armee heran, der sich immer mehr Hirten, Handwerker und Unfreie anschließen, ein riesiges „Proletariat“ der Antike. Nach zunächst eindrucksvollen militärischen Erfolgen gründet Spartacus ein frühkommunistisches Gemeinwesen, den „Sonnenstaat“, scheitert aber schließlich – und unterliegt, nach Verrat und Intrigen, mit seiner verbliebenen Sklavenarmee dem überlegenen römischen Heer. In seinem ersten großen Roman, der 1939 in englischer Übersetzung veröffentlicht wurde, deutet Koestler die historischen Ereignisse im Licht der Revolutionen des 20. Jahrhunderts: Im antiken Sklavenaufstand spiegelt sich die russische Oktoberrevolution. Koestlers glänzend geschriebener Spartacus-Roman ist neben aller Spannung der Handlung vor allem ein Werk der politischen Literatur – dem unmittelbar darauf und quasi als Fortsetzung „Sonnenfinsternis“ folgte, jener Roman, der den Weltruhm des Autors begründete. Das deutsche Originalmanuskript galt jahrzehntelang als verloren und wird hier erstmals veröffentlicht.

Der nach einem Generalputsch im Juli 1936 ausgebrochene Spanische Bürgerkrieg rief bei vielen Intellektuellen auf der ganzen Welt Solidarität mit der bedrohten Republik hervor. Arthur Koestler, zu der Zeit Journalist und Mitarbeiter der von Willy Münzenberg geleiteten Westeuropäischen Agitprop-Abteilung der Komintern, kam, getarnt als Korrespondent, im Auftrag seiner Organisation bereits im August 1936 nach Spanien. Im Februar 1937 erlebt er den Fall Málagas. Er wird von den faschistischen Putschisten fest genommen und durch ein Standgericht zu Tode verurteilt. Bevor er nach Sevilla verlegt wird, werden während der fünf Tage seiner Isolierhaft in Málaga fünftausend Menschen erschossen. „Ein spanisches Testament“ gilt als der „klassische Bericht“ über das Schicksal Abertausender von Inhaftierten im Spanischen Bürgerkrieg sowie als „ungewöhnliches menschliches Dokument“. Die im Angesicht des Todes angestellten Selbstbeobachtungen und -analysen des Autors stehen neben der nüchtern beobachteten Wirklichkeit. Koestlers Buch hat in der umfangreichen Spanienliteratur eine Sonderstellung: „Er leidet; er leidet wie die andern und versteckt es nicht. Er ist unheroisch: das ist seine Haltung. Er leidet im und mit dem gequälten Spanien.“ (Alfred Döblin)

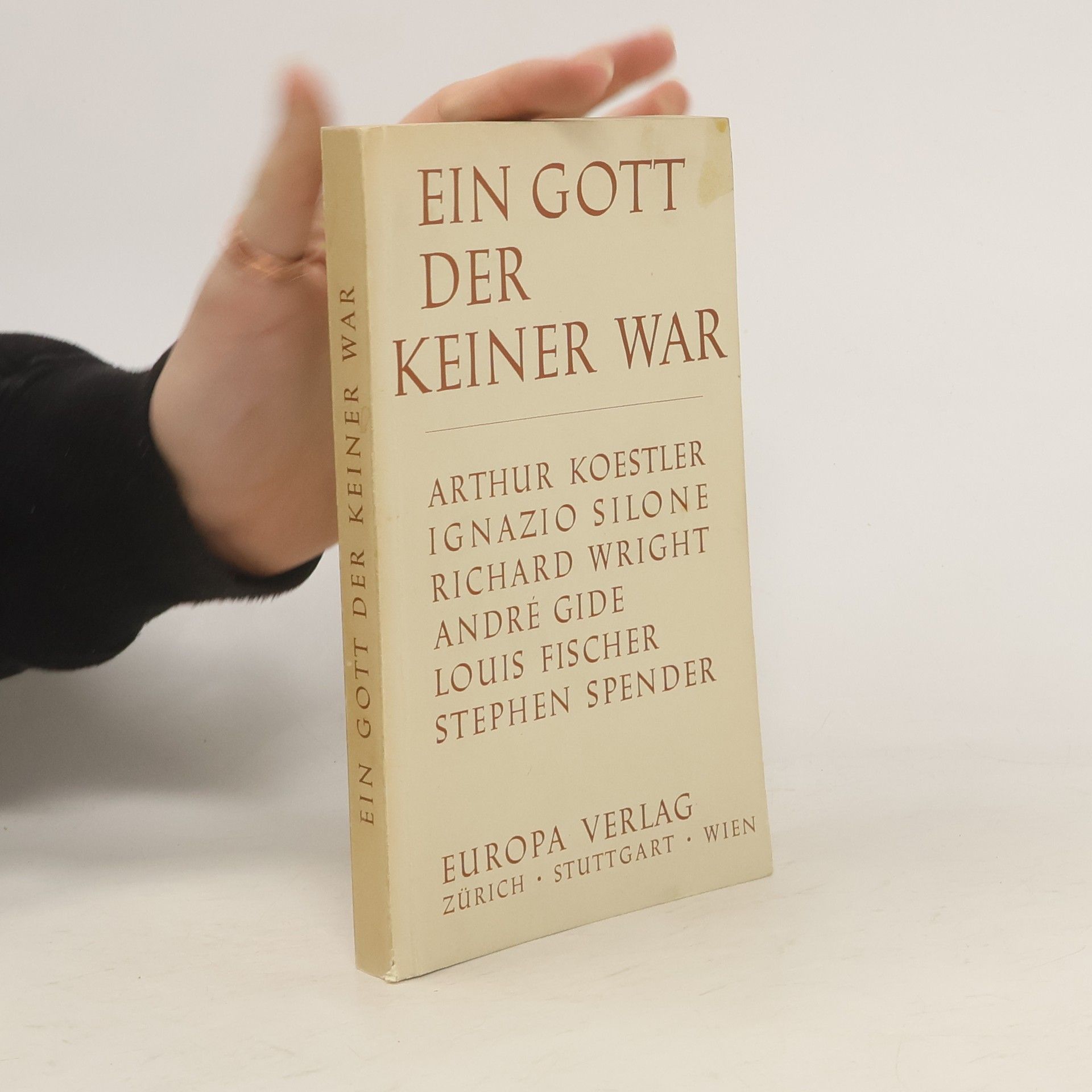

In „Ein Gott der keiner war“ beschreiben sechs Intellektuelle ihre „Bekehrung“ zum Kommunismus und ihre Gründe für die spätere Abkehr. Das Bindeglied zwischen den sechs äußerst verschiedenen Persönlichkeiten – drei Schriftstellern und drei Journalisten – ist, daß sie alle den Kommunismus erwählten, weil sie bereit waren, „bourgeoise Freiheiten“ zu opfern, um den Faschismus zu bekämpfen, und weil sie – insbesondere nach den Moskauer Prozessen und dem Hitler-Stalin-Pakt – ohne Einbindung in den Apparat ihre Enttäuschung artikulieren und individuelle Konsequenzen ziehen konnten. Die autobiographischen Essays, intern gegliedert nach „Die Aktivisten“ (Arthur Koestler, Ignazio Silone, Richard Wright) und „Gläubige Jünger“ (André Gide, Louis Fischer und Stephen Spender), erschienen 1950 in einer Hochphase des Kalten Krieges und wurden in erster Linie als Zeugnisse des Anti-Kommunismus gelesen, einem Verdikt, das die meisten Autoren überwiegend bis heute aus dem linken intellektuellen Diskurs eliminierte. Es ist erstaunlich, wie schmerzlos im Vergleich zu diesen Autoren 1989 an den meisten westlichen Intellektuellen vorbeigegangen ist. Nehmt und lest!

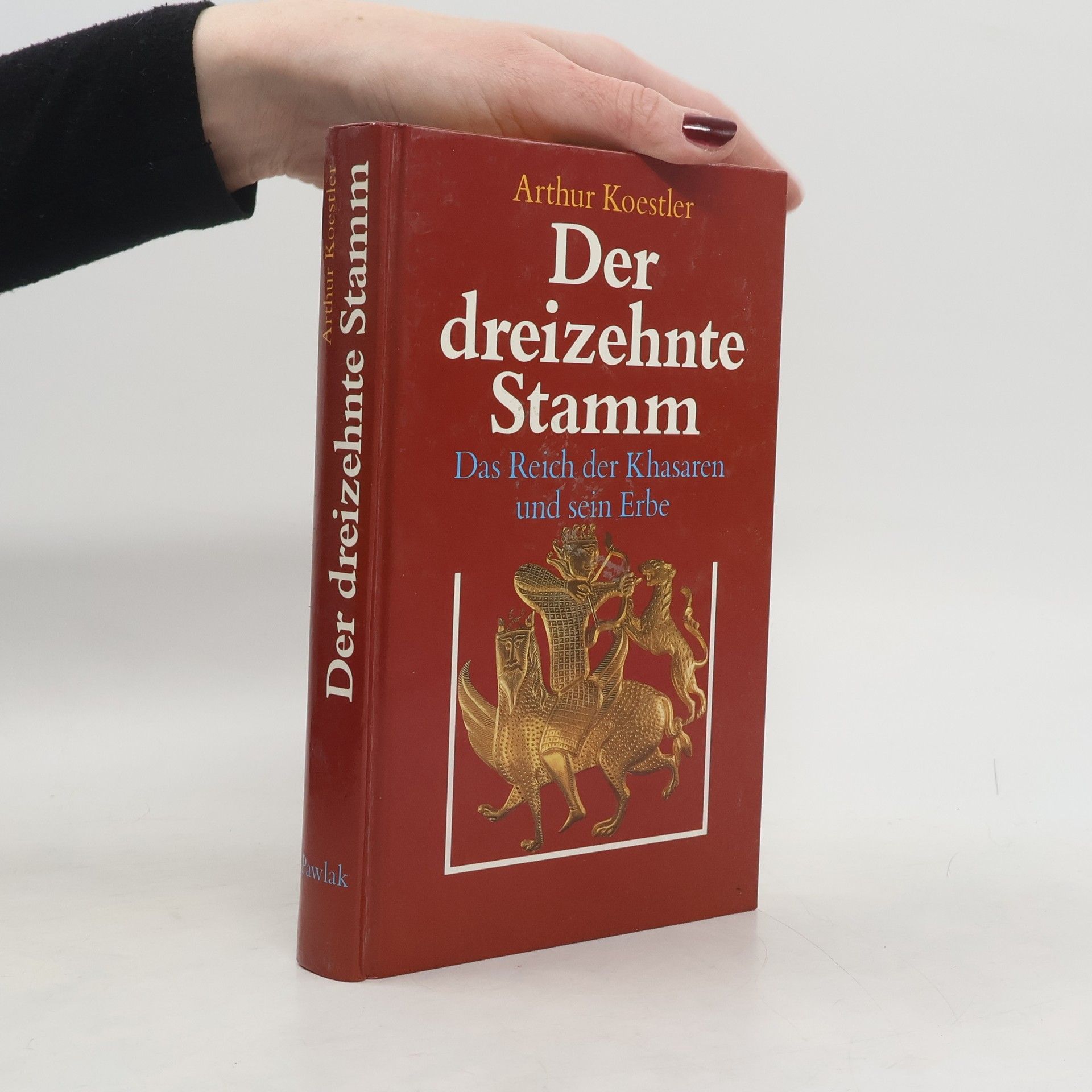

Der dreizehnte Stamm

- 224 Seiten

- 8 Lesestunden

Am 14. Mai 1948 endete das Britische Mandat über Palästina, und David Ben Gurion unterzeichnete noch am selben Tag die israelische Unabhängigkeitserklärung. Unmittelbar darauf erklärten die Nachbarstaaten Israel den Krieg. Die Zukunft des jungen Staates schien mehr als ungewiss.

Die Gladiatoren

- 379 Seiten

- 14 Lesestunden

Im Jahr 73 vor Christus flieht Spartakus mit siebzig Gefährten aus der römischen Gladiatorenschule in Capua und stürzt halb italien in einen Krieg der Sklaven gegen ihre Herren. Beeindruckend und spannend analysiert Arthur Koestler die Macht, die Spartakus "als Anführer" erlangt - die er nach bestem Gewissen einsetzt, um dann grandios zu scheitern. Koeslters erster Roman erzählt die Geschichte einer aus Gewalt geboreren Rebellion. Der Roman belegt wunderbar, wie aus dem talentierten Journalisten und Essayisten der große Romanautor Arthur Koestler wurde.

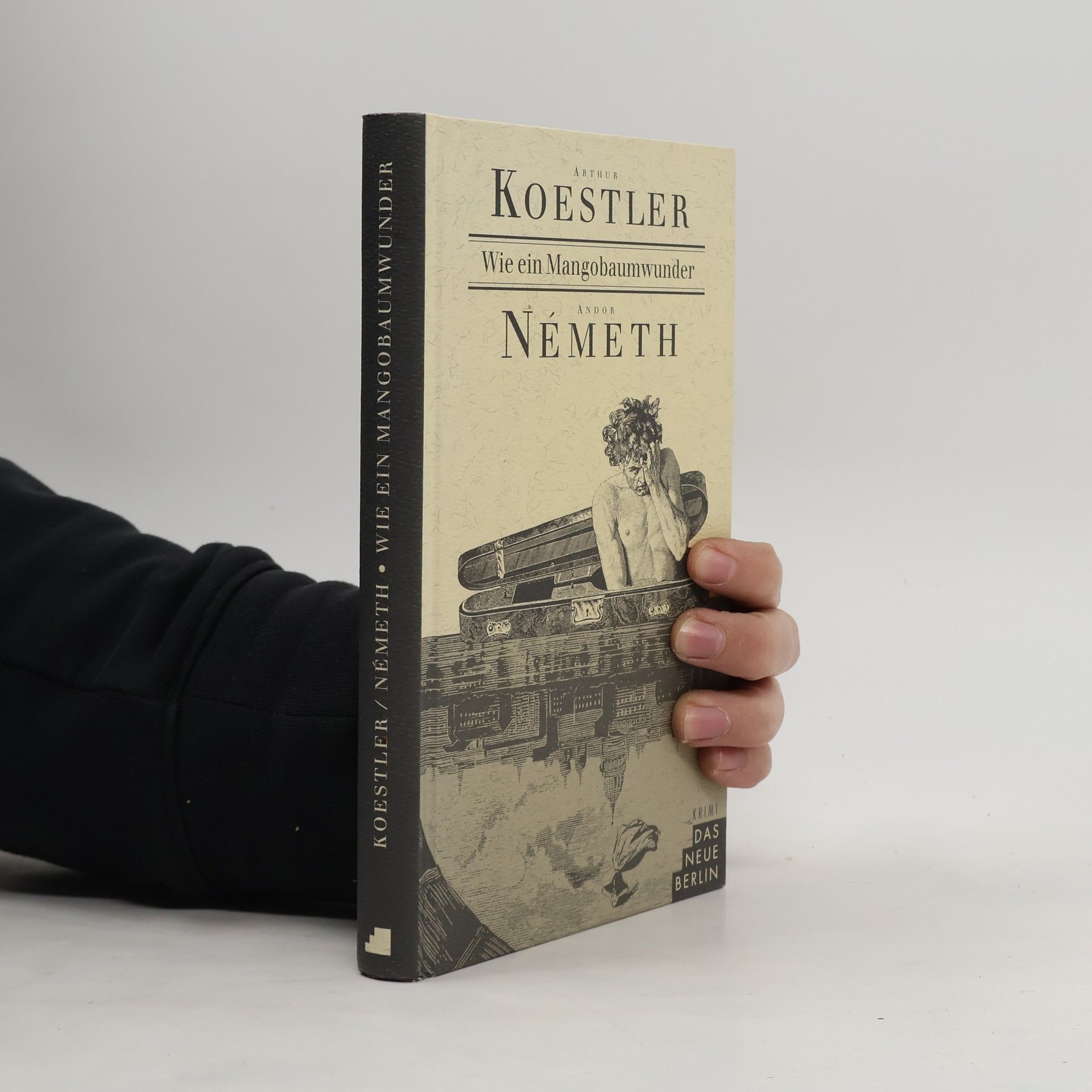

Wie ein Mangobaumwunder

- 159 Seiten

- 6 Lesestunden

Libro usado en buenas condiciones, por su antiguedad podria contener señales normales de uso

Koestlers weltberühmter Roman über den einstigen Volkskommissar Rubaschow, der den politischen Säuberungen innerhalb seiner eigenen revolutionären Partei zum Opfer fällt und in gnadenlosen Verhören zur Strecke gebracht wird, spielt auf die stalinistischen Schauprozesse der 1930er-Jahre an und deckt die Mechanismen totalitärer und diktatorischer Systeme auf. Der Roman entstand 1939 in Frankreich. Die von Koestlers damaliger Lebensgefährtin angefertigte (und teilweise unzulängliche) Übersetzung erreichte den Londoner Verleger gerade noch rechtzeitig vor dem Einmarsch der Deutschen in Paris; das deutsche Originalmanuskript aber ging verloren. Koestler selbst übersetzte den eigenen Roman später anhand der englischen Ausgabe zurück ins Deutsche. 2015 sorgte der Kasseler Germanist Matthias Weßel für internationales Aufsehen, als er das verschollene Original in einer Zürcher Bibliothek aufspürte. Die Originalfassung liegt hier erstmals öffentlich vor; ein Vorwort des renommierten Koestler-Biografen Scammell, ein Nachwort von Matthias Weßel und weitere textkritische Materialien ermöglichen einen Vergleich mit der bisher bekannten Fassung. – Gefördert wird das Projekt von der Kunststiftung NRW.